刘邦能够击败项羽,建立大汉王朝,与他擅长选人用人密不可分。刘邦手下的三员大将,韩信、张良和萧何,都是赫赫有名的英雄。其中,韩信以过人的军事才能著称,萧何在战略上无出其右,而张良则是刘邦的谋士和智囊。张良深知韩信的能力,了解他在军中的影响力,知道韩信如果被杀,一定会引发他手下众多人的不满,尽管这些人并不足以威胁汉朝的根基,但足以给刘邦带来麻烦。

然而,韩信死于非命时,张良为何没有出面劝阻刘邦,而是选择袖手旁观呢?

刘邦与韩信的关系出现裂痕

韩信最初投靠的是项羽的叔父项梁,后来项羽继承了项梁的大业。项羽虽然勇猛,但刚愎自用,不擅长任用贤能。韩信在项羽手下觉得自己无法施展才华,于是转投刘邦。刘邦识人善用,马上任命韩信为大将军,赋予他带兵打仗的重任,并给了他广阔的晋升空间。

韩信深谙用兵之道,他的军事才能让他深受部下的崇敬,日渐积累了庞大的支持力量。对于韩信来说,在刘邦手下,他能够发挥才华,但他并不甘心一辈子充当刘邦的部下。毕竟,韩信曾背叛项家,正是因为项家无法给予他足够的地位与机会。而刘邦虽然善于任用人才,却不能容忍任何人威胁到自己的权威。

在建立汉朝的过程中,项羽依然是刘邦最大的对手。公元前203年,刘邦与项羽在固陵展开决战,而韩信正是刘邦与项羽较量时的关键人物。刘邦能够从一个普通百姓成长为汉军的领袖,很大程度上得益于他识才和礼贤下士的态度。然而,刘邦与手下将领之间形成了主弱臣强的局面,韩信自然认为自己功劳巨大,尤其是在多次打败项羽的过程中,他期望刘邦给予自己更多的赏赐和封赏。

然而,虽然赏赐功臣是君主的常规行为,但当臣子主动向君主要求封赏时,情况就不一样了。韩信的行为让刘邦产生了疑虑,他担心韩信若是对自己心生异心,手下的其他将领会联合起来反叛。

刘邦设计除掉韩信

韩信不仅多次顶撞刘邦,还提出过封王的要求,这让刘邦非常不满。尤其是在固陵之战前,韩信迟迟不肯归队,甚至威胁如果刘邦不答应他封王的要求,就不派兵支援。刘邦如何能够容忍这种挑衅?韩信的兵权看似属于刘邦,但实际上他已经掌握了巨大的军事力量,而固陵之战恰恰需要韩信的支持。

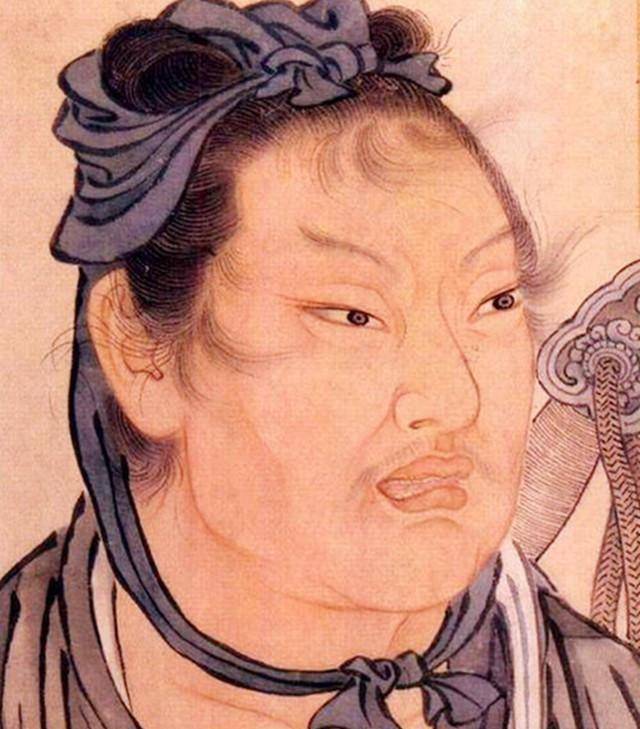

此时,张良作为刘邦的谋士,主动找到了刘邦。他提到:“韩信跟随主公多年,一直希望能得到更多的认可,主公的大业将成,韩信若得不到实际的封赏,心中难免会不满,这时候如果主公能答应他的封王请求,韩信便会出兵支援。”张良的话巧妙地指出了韩信如果得不到封赏,可能会因个人利益而反叛。而如果刘邦答应韩信的请求,反而能借机稳住他的心。

张良的建议表面上是为了避免失去韩信的支持,但他并没有意识到,刘邦已经决定除掉韩信。在刘邦封韩信为王后,韩信果然带兵前来支援,然而这也让他成为了刘邦心头的隐患。

韩信的失败与张良的袖手旁观

在刘邦成功夺得汉朝的天下后,他的首要任务便是拿下韩信的兵权。于是,韩信被软禁在宫中,无法再继续掌握大军。韩信对于刘邦的做法愤怒不已,于是密谋联合外部部将,准备反叛。但在实施计划时,吕后和萧何设下圈套,骗韩信说刘邦在外大获全胜,令他放松警惕,导致韩信最终被陷害。

韩信死于长乐宫,而张良从始至终都知道此事,然而他并未出面警告韩信,反而袖手旁观。张良为何没有提醒韩信呢?

张良的深思熟虑

刘邦曾经知遇之恩,将韩信招致麾下。虽然刘邦的军事才能远不如韩信,但他毕竟是韩信的主君。作为臣子,韩信如果在关键时刻威胁主公,这已经是一种不臣的行为。而张良深知,若自己出面帮助韩信,便会被卷入韩信的势力范围,甚至可能成为反叛的一份子。同时,张良很清楚刘邦的脾气和性格,他不想让刘邦因为个人恩情对自己产生疑虑。

因此,在公元前202年,张良以身体不适为由,频繁闭门不出,并提出希望告老还乡。刘邦对张良的请求并未答应,直到汉朝六年,刘邦依然给予张良巨额赏赐。但张良并未接受,而是提出,希望能得到当年他们相识时的那块封地。刘邦深受感动,这一请求表明张良对他们多年的关系心存感激,也为自己留下了一条后路。

张良作为汉朝开国功臣,一生在为刘邦出谋划策之外,更多的是以保全自身为主。无论形势如何变化,张良始终保持谨慎,最终在权力斗争中做到善始善终。