失落的北疆:180万平方公里,一段中国近代史的伤痛

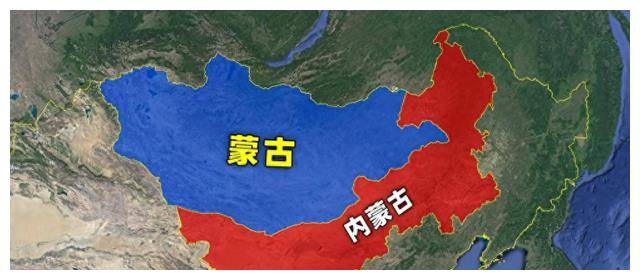

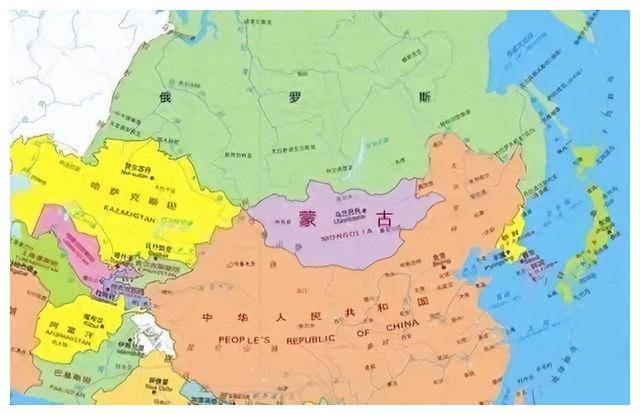

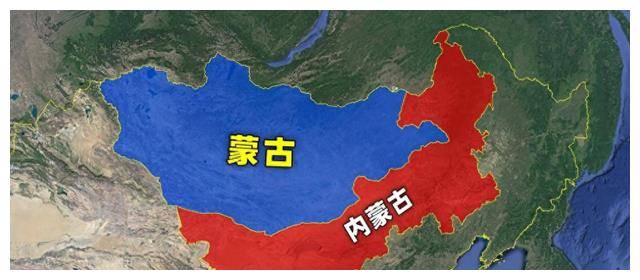

180万平方公里——这个数字意味着什么?那相当于32个台湾岛,或者3个法国的面积。 曾经,这片土地是中国不可分割的一部分,如今却在地图上被标注为另一个国名——蒙古国。 这段往事,像一道无法愈合的伤口,深深烙印在中国近代史的记忆中。 那么,是什么让这片广袤无垠的土地,最终离开了中国的怀抱? 许多人将矛头指向苏联,认为正是苏联暗中操纵,导演了外蒙古独立的整场戏。 不可否认,苏联确实在其中扮演了极不光彩的角色,但事情的真相并不止于此。 追根溯源,外蒙古的独立,是一场由大国博弈、国内动荡和历史机缘共同编织的复杂悲剧。

**沙俄的野心:分裂的种子(19世纪末-1915年)**

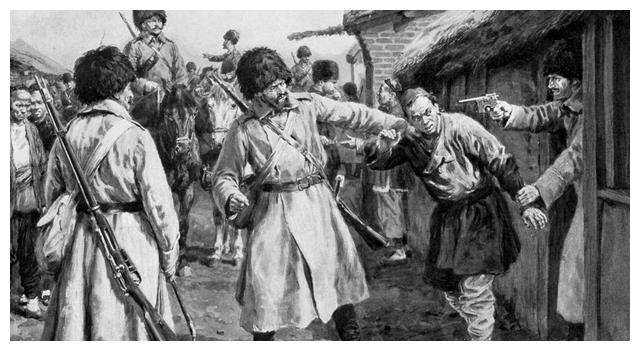

19世纪末,庞大的沙皇俄国将目光投向东方。 西伯利亚的寒风吹不散他们扩张的野心,外蒙古这片与俄国接壤的高原,自然成了他们垂涎的目标。 在沙俄的眼中,外蒙古不仅仅是一块土地,更是东亚战略格局中至关重要的一环。 一旦掌控外蒙古,就能获得更深的战略纵深,有效遏制其在远东的竞争对手——日本。 更何况,这片土地蕴藏着丰富的矿产资源,令沙俄垂涎三尺。 为了达到目的,沙俄展开了多方面的渗透与控制。 在经济上,他们用廉价商品倾销市场、高价收购牲畜的方式,逐步掌控外蒙古的经济命脉; 在文化上,设立学校、派遣传教士,意图用教育与宗教影响当地民众; 在政治上,则暗中笼络王公贵族,挑拨他们与清政府之间的关系,为日后的独立埋下伏笔。

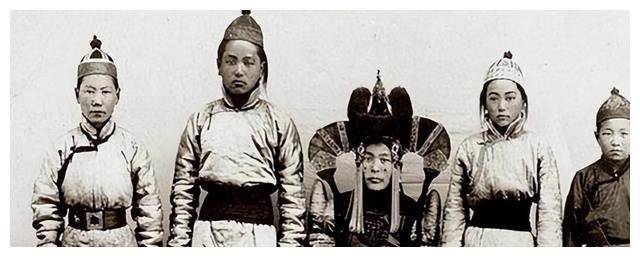

1911年,辛亥革命的爆发令中国陷入混乱。 对沙俄而言,这无疑是天赐良机。 他们暗中扶持外蒙古宗教领袖——第八世哲布尊丹巴呼图克图,宣布建立所谓的大蒙古国,宣称脱离中国独立。 此时的清政府已是风雨飘摇,忙于应付国内革命浪潮,根本无暇顾及这片遥远的边疆。 1912年,虽然中华民国成立,但国内局势依旧动荡不安。 沙俄趁势与外蒙古签订条约,承认其自治地位。 1915年,在沙俄的强势干预下,中国被迫签署《中俄蒙协约》。 这份协约虽然表面上仍承认中国对外蒙古的宗主权,却事实上确认了沙俄在当地的特权。 至此,外蒙古的命运,已经开始从中国手中滑落。

**苏联的操控:独立之路上的阴影(1921-1946年)**

1917年,十月革命爆发,沙俄帝国覆灭。 然而,对中国而言,这并不意味着希望的到来。 新生的苏联很快继承了沙俄在外蒙古的影响力,将势力继续扩张到这片草原上。 1921年,在苏联的扶持下,外蒙古人民党成立,并迅速控制了政局。 1924年,外蒙古废除君主立宪制,正式建立蒙古人民共和国。 自此之后,外蒙古实际上成为苏联的附庸国。 苏联在政治、经济、军事等方面全面掌控外蒙古。 政治上,外蒙古的体制完全照搬苏联模式; 经济上,苏联对其资源进行掠夺式开发,将其变成原料供应地; 军事上,苏军长期驻扎,全面干预国防。

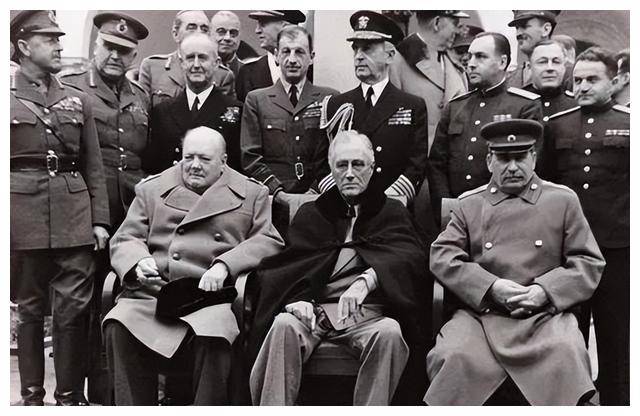

二战期间,外蒙古成为苏联抵御日本侵略的重要缓冲区。 1945年雅尔塔会议上,美英为换取苏联出兵中国东北,同意默认外蒙古的独立,而中国的利益被完全忽视。 同年8月,国民政府在苏联的压力下签订《中苏友好同盟条约》,被迫承认蒙古人民共和国的独立地位。 这意味着,180万平方公里的土地正式从中国版图中分离出去。 消息传回国内,举国震惊,人们心中充满痛惜与无奈。

**中国历届政府的态度:从抗争到妥协**

在外蒙古独立的漫长过程中,中国历届政府并非毫无抵抗,但结局总是无力回天。 清政府面对沙俄的侵蚀,内部主战与主和两派争执不断。 主战派坚持外蒙古战略地位重要,绝不可失; 主和派则认为国力衰弱、内忧外患,无法抗衡强敌。 结果主和派占了上风,清廷屈服于沙俄的压力,签下多份不平等条约,逐步失去对外蒙古的控制。 辛亥革命后,北洋政府名义上继承清朝的领土,却无法有效治理这片地区。 在列强环伺之下,他们只能寄希望于外交手段,恢复对外蒙古的宗主权,但终究徒劳。 到了国民政府时期,中国虽赢得抗日战争,却国力凋敝,面对强势苏联,只能在外交上步步退让。 为了换取苏联援助,蒋介石被迫妥协,承认外蒙古独立,这成为他一生中最具争议的决定之一。 1953年,退居台湾的蒋介石宣布不承认外蒙古独立,将其重新列入中华民国版图,但此举已无实际意义。

**独立背后的多重因素:历史的必然与偶然**

外蒙古的独立,是多重力量共同作用的结果。 从国际格局来看,20世纪初的世界正是帝国主义争霸的时代,弱国无权,强国通吃。 当时的中国经历百年积弱,早已难以与列强抗衡。 从国内角度看,清末政治腐败、经济崩坏、军队低效,国家几乎无力守护边疆。 辛亥革命后,虽然建立了共和政体,但随即陷入军阀混战,中央权威瓦解,边疆自然无人顾及。 内忧外患交织之下,外蒙古的分离几乎成为历史的必然结果。 此外,外蒙古地广人稀,与中原联系薄弱,民族认同感相对独立。 沙俄与苏联正是利用这一特点,不断挑拨、渗透,最终使外蒙古走上独立之路。

**今日中蒙关系:从阴影走向合作**

1949年新中国成立后,面对外蒙古独立的事实,中国必须重新审视与蒙古的关系。 情感上,许多中国人难以接受这段历史的伤痛; 现实中,外蒙古的独立已是既成事实,若强行收回,只会引发更大的冲突与风险。 于是,中国采取了务实的外交策略。 1949年10月16日,中国与蒙古正式建交。 此后,两国在和平共处五项原则的基础上,开展了政治、经济、文化等多领域合作。 进入21世纪,随着一带一路倡议的推进,中蒙经贸合作愈发紧密。 蒙古矿产资源丰富,中国是全球最大的资源消费国,两国经济互补性强。 在文化、教育与旅游方面,两国交流也日益频繁,越来越多的蒙古学生赴华留学,更多的中国游客前往蒙古旅游,民间往来愈加密切。 虽然中蒙关系的发展中仍有摩擦与挑战,但总体方向是合作共赢。

**尾声:直面历史,迈向未来**

外蒙古的独立,是中国近代史上难以抹去的伤痛。 但历史的车轮滚滚向前,我们无法改变过去,只能从中汲取教训。 面对这段历史,应保持理性与清醒,既不忘屈辱,也不被仇恨束缚。 回顾,是为了更好地珍惜当下和平发展的环境,坚定维护国家主权与领土完整。 展望未来,中蒙两国拥有广阔的合作空间。 只要双方加强沟通、增进互信、深化合作,定能携手维护地区和平稳定,共同迎向繁荣的明天。