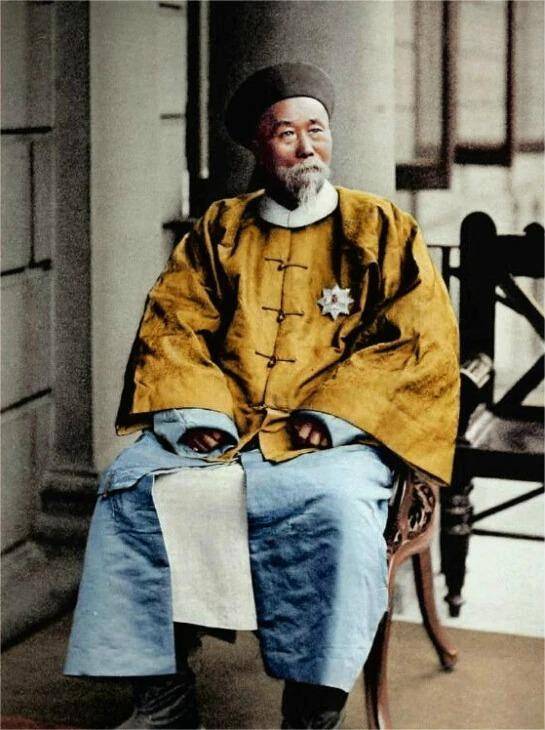

1894年甲午海战惨败后,北洋水师总督李鸿章在庭前失声痛哭:他看见的是一个软弱的大清与日益强盛的日本,而慈禧太后为维护权位,坚持和谈、不愿主战,这让他心如刀割。但身为重臣,他不得不收拾情绪,带着皇命赴日,最后在马关被迫签下了屈辱的和约,以换来朝廷短暂的平静。

李鸿章长期代表清廷外交,熟悉谈判之道,但面对来势汹汹、步步紧逼的日本,他也显得无能为力。条约签定后,他忧虑地告诫后人:若想消除隐患,必须彻底打败日本。回顾历史,他指出日本曾非常落后,直到古时受我文化和技术影响,才逐步发展;唐代日本曾派大批使臣来华学艺,到了近代明治维新后,他们又走上了强军扩张之路,最终确立了“大陆政策”,把目光越过朝鲜直指中国与东南亚。

清廷在初期确有轻视之心。李鸿章主持的洋务运动看似热火朝天:办学堂、建厂矿、铸舰械,朝中也认为国力正在恢复。可日本以节俭与决心投入海军建设,明治天皇亲自支持海军经费,使得岛国很快在军力上迎头赶上。到甲午战前夕,日本舰队在数量与现代化程度上已超过了北洋水师;而北洋水师自1888年后几乎未再添新舰,舰船老旧、射程火力不足,军需弹药采购与训练也渐趋懈怠。朝廷内部,光绪忙于与慈禧争权,对军队状况关注不足。

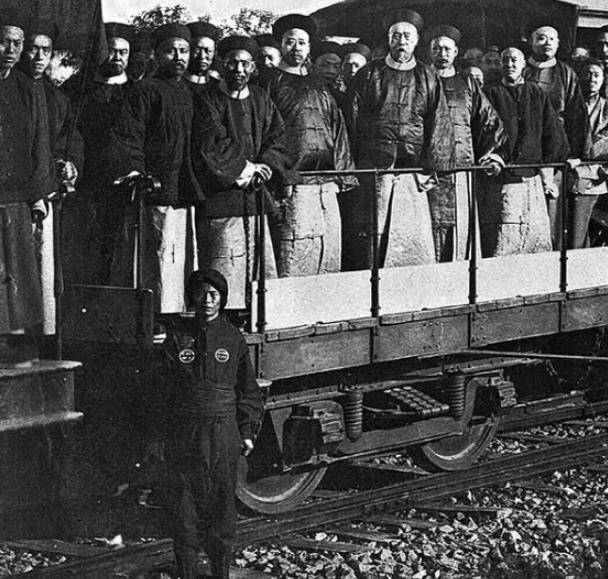

1894年,朝鲜爆发起义,请求清廷出兵。按旧有条约,清军进入朝鲜并照会日本,但日本认为这是出兵的绝好时机,立即调兵。慈禧在国家危机之际仍顾虑个人庆典,迟迟不愿动员,直到谈判破裂,朝廷才仓促增兵。战事迅速升级,半载之间清军节节失利,李鸿章再次成为众矢之的,被迫出面签约。

1895年4月17日,李鸿章与其长子李经方等人在日本代表伊藤博文等人面前签署了《马关条约》。条约内容包括割让辽东半岛(后来经过列强干预有所变动)、将台湾与澎湖列岛划归日本,并赔偿巨额白银,还开放通商口岸、允许日本在华设厂。李鸿章并非心甘情愿,而是在性命与国家难以承受的现实压力下被迫签字。他对此深感悔恨,也开始反思过去自己曾主张与日本结盟抗俄的想法是多么错误。

回望几次冲突的教训:从1874年日本借琉球事件派兵台湾,到甲午前夕的种种失策,清廷既有轻敌之心,也有内耗与腐败——军费被挪用,军队没有得到应有的现代化与训练。李鸿章在条约签成后感到彻骨的寒意:日本不会满足于暂时的利益,它的扩张心态与实力意味着大清若不采取根本性的反制,难保长治久安。