每天吃饭,是所有人绕不开的事,但你有没有想过,一口主食下肚,可能悄悄影响着健康的走向?说得严重点,主食吃不对,可能是在“喂养”慢性病,甚至增加某些癌症的风险。反过来,换一种主食的吃法,或许就能躲开很多健康隐患。

《中国居民膳食指南》也早就指出,主食结构单一、不合理,是导致慢性病高发的重要原因之一。很多人年纪轻轻体检就出问题,糖耐量异常、高胰岛素血症、脂肪肝等等,根源都在吃。

主食吃得太精细,升糖太快,身体跟不上节奏,日积月累,问题就来了。癌症并不是某一天突然冒出来的,而是由无数次饮食习惯堆出来的。研究发现,只要主食结构改变一下,哪怕每天摄入总量不变,也能显著降低某些癌症的发生率。这不是玄学,也不是吓人,而是有数据支撑的。

《柳叶刀》的一项长期跟踪研究显示,如果把日常主食从高精细化向全谷类和杂粮类调整,某些消化系统肿瘤的风险可以下降40%以上,结直肠癌的风险下降甚至超过一半。

而在中国营养学会的一份数据报告中也明确指出,长期高摄入精制碳水(比如白米饭、白馒头)的人群,癌症和慢性代谢病的发病率明显高于摄入全谷物和豆类为主的人群。这里说的不是断粮,而是换主食。换的不是量,是种类。

第一类:全谷类主食

说到换主食,很多人第一反应是吃不惯。确实,相比白米饭、白面条,全谷物和杂粮粗糙、有点硬,有些还带点苦味。但问题是,身体需要的是“适应健康”,不是“顺从口感”。

全谷类之所以被称为“谷中贵族”,就是因为它们保留了完整的谷皮、胚芽和胚乳,纤维含量高、维生素丰富、抗氧化能力强。常见的燕麦、糙米、黑米、紫米、小麦胚芽等,虽然看着“土气”,但在营养密度上完胜白米白面。

研究显示,全谷类食物能有效降低空腹血糖和胰岛素水平,稳定血脂,减少炎症因子,是糖尿病前期患者的首选食材。美国癌症研究协会更是建议:成年人每日摄入全谷类食物不低于48克。

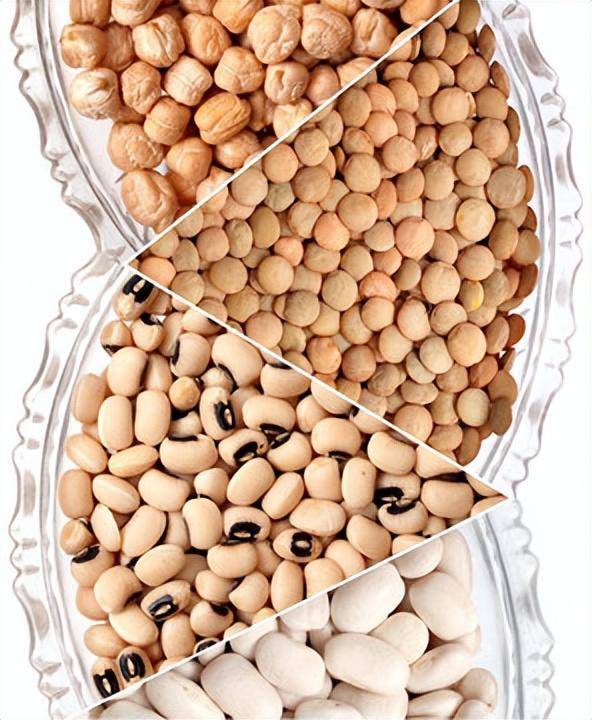

第二类:豆类主食

“植物护卫队”——豆类。很多人把豆子当成小菜、点缀,但实际上它们应该是主食圈里非常重要的一员。黄豆、绿豆、红豆、鹰嘴豆、豌豆这些,不仅含有优质植物蛋白,还富含异黄酮、皂苷、多酚等天然活性物质,对身体的调节作用非常强。

豆类的升糖指数低、饱腹感强,非常适合血糖控制人群。而更关键的是,豆类中富含的植物雌激素有助于调节人体内激素水平,研究显示这对于乳腺癌、前列腺癌等激素相关癌症的防控作用尤为明显。

一项覆盖亚洲四国的流行病学调查发现,每周吃豆类超过4次的人群,乳腺癌发生率降低近35%。这还不是药,是最普通不过的食材。

第三类:杂粮主食

“农家力量”——杂粮。这部分是很多城市人平时接触最少,但却是农村老人长寿饮食的底牌。红薯、玉米、荞麦、小米、薏仁、高粱这些,在城里人眼中可能是“粗粮”,但在健康管理的语境下,它们是黄金。

杂粮富含可溶性和不可溶性膳食纤维,能够促进肠道蠕动、预防便秘,还能“扫除”肠道中长期堆积的有害物质。便便通畅,其实就是身体在排毒。日本一项关于肠道菌群的研究表明,摄入杂粮越多的人,肠道内有益菌种类越丰富、菌群结构越均衡,而这直接关系到免疫系统的稳定性。

肠道不健康,是癌症最爱找的“软肋”。长期以杂粮为主的人群,罹患结直肠癌的风险可降低近50%。这个数字,不是危言耸听,是多项研究交叉验证的结果。

很多人觉得换主食麻烦,不知道怎么做,其实一点也不复杂。全谷类可以煮饭加点燕麦、小米掺进去;豆类可以和米饭一起蒸,或者做成豆浆、豆粥;杂粮可以做粗粮馒头、窝头、杂粮粥。

不要想着一夜之间换掉所有,而是循序渐进。比例上可以从30%开始,慢慢过渡到一半以上。口感也会逐渐适应,不会像想象中那么难以下咽。

需要特别提醒的是,主食换了,不等于就万事大吉。搭配依然重要,尤其是避免高脂、高盐、高糖的搭配陷阱。吃得再好,天天佐以红烧肉、炸鸡腿,那也是白搭。主食是基底,底子稳了,再往上叠加健康食物,才算真的“饮食防癌”。

还有一点经常被忽略,就是咀嚼。越粗的粮,越需要认真嚼。研究发现,细嚼慢咽本身就能提升饱腹感,降低食量,帮助控制体重,这对降低癌症风险也间接有利。

主食问题,看似小事,其实关乎的是一个人饮食结构的大局。很多疾病,不是突然降临,而是日积月累。每天三餐中,主食通常占了热量摄入的40%左右,这就注定了它不该被忽视。中国人的传统饮食本就强调五谷杂粮,可惜在现代快节奏生活中,被越来越多地边缘化了。

如果说换主食是一种回归,也未尝不可。真正的健康,从餐桌开始,从一口米饭、一勺豆粥、一碗杂粮饭开始。每个人都值得拥有一个更安全的身体,而这份安全感,是可以靠“吃”建立的。不是节食,不是昂贵的保健品,而是认认真真地吃对主食。

不要再小看主食的力量,主食选对了,它不是负担,是保护。这一点,希望越来越多人能真正理解。尤其是家里有老人、小孩、慢性病患者的人,更应该重视主食的多样化。

每天换一换,搭一搭,不用多花钱,却能带来长久的收益。谁说健康一定要靠药?饭桌上的选择,有时候才是最重要的一步。