霜降一到,天气说变就变,早晚那点凉意直往骨头缝里钻。街头巷尾的糖炒栗子、桂花糕、红薯摊也开始热闹起来。这个时候,不少人嘴馋,忍不住买点甜食解解馋。糖尿病患者看着也馋,可一听“甜”这个字,心里就警铃大作,转头就走,仿佛吃一口就会“犯事”。

其实真不至于这么紧张,真正让医生揪心的,还真不是那点甜,而是一些被忽视的生活习惯问题。吃点甜的,不一定出事;但有些事不注意,才是真的麻烦。

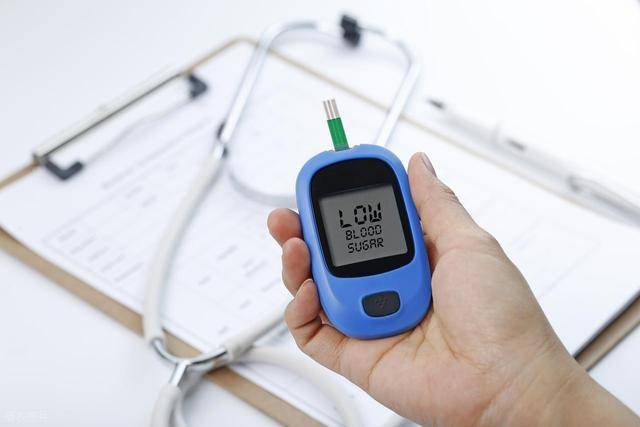

每年霜降之后,医院里接诊的糖尿病急性并发症患者会有一波小高峰,不少人都是因为“控糖过了头”。吃饭吃得特别素,主食减得一塌糊涂,还动不动就不吃饭。医生一问,才发现根本没测过血糖,全靠“感觉”来判断是不是血糖高。

问题是,低血糖的“感觉”有时候跟感冒差不多,头晕、出冷汗,等真晕过去就来不及了。人在低血糖的时候,大脑供能不足,时间久了容易出意识障碍甚至昏迷。

1.吃得不对:过度控糖反致低血糖

有研究数据显示,中国糖尿病患者中,有超过35%的患者至少经历过一次严重低血糖。这个比例不低。而且,大多数人对低血糖的危险性认识远远不够。高血糖是“慢性杀手”,低血糖是“短期炸弹”,两者哪个更危险,不是说说而已。

特别是在降糖药或者胰岛素用量不变的情况下,如果食物摄入突然减少,血糖骤降的风险是非常大的。糖尿病人不是不能吃甜,而是要吃得对,吃得稳,而不是“断糖式”控糖。

很多人怕吃得多,就节食。怕血糖高,就干脆不吃主食。但主食是碳水的主要来源,尤其是谷物类,对维持正常血糖波动有很大意义。

长期摄入不足,身体就开始燃烧蛋白质和脂肪来补能,酮体生成增多,引发酮症酸中毒。也就是说,不是吃糖的问题,而是不能乱减糖。控糖不是绝糖,这是基础常识,不能忽略。

人一旦吃得不够,精神也差,注意力下降,情绪容易波动,整个人都蔫了。低血糖的时候,还容易误把疲惫、出汗这些症状当作其他病的征兆,从而延误处理。糖尿病人应该遵循“少量多餐、规律饮食、主食+蛋白质+蔬菜”的搭配,而不是一刀切式节食。哪怕想减肥,也得在医生指导下慢慢来,不能图快。

2.动得太少:一坐一天,胰岛素不听话了

再说坐着不动这件事,真的是很多糖友的大坑。尤其现在天气凉了,大家都不太想动。很多人一天坐电脑前八小时,下班回家继续瘫着。

时间久了,哪怕饭吃得再清淡,血糖也很难控制住。因为肌肉对胰岛素的敏感度是靠“动”出来的。动得少,胰岛素就像“耳背”了一样,怎么喊都不听指挥,血糖自然居高不下。

国内一项对3000多位中老年糖尿病患者的调研发现,日均运动少于30分钟的患者,血糖达标率不足40%,而每天有规律活动的人群中,血糖达标率超过60%。这是非常现实的数据,光靠药是不够的。运动能增强肌肉对葡萄糖的摄取,也能提高基础代谢水平,让身体“自我调节”的能力更强。

但很多人一听到运动就头大,觉得一定要去健身房或者跑步才算。其实不是。哪怕是在家里简单走动、原地踏步、饭后散步10分钟,对血糖也有明显的帮助。关键是要养成每天都动的习惯,而不是突然“爆发式”运动一小时,再连续三天躺平。规律,比强度更重要。

天冷了,不想动很正常,但不是不能动。可以考虑做点轻柔的室内活动,比如八段锦、简单的拉伸操,或者听个广播随音乐走动几圈。

重要的是,让身体保持一种“活着”的状态,不让肌肉陷入懒惰状态。别指望坐着坐着血糖自己就稳了,那是对身体太乐观了。

3.调得不到位:不测血糖、不调药量是最大隐患

很多人觉得,测血糖太麻烦了。要扎手指,要记数字,还得对照标准值来判断,干脆就不测了。结果就是,不知道自己的血糖波动,不知道药量是否合适,也不知道到底哪顿饭影响最大。这种“盲目治疗”的状态,才是最危险的地方。

国家卫健委曾发布数据,全国糖尿病患者中,仅有一半左右人群进行过规律性血糖监测。也就是说,很多人处于“蒙着眼开车”的状态,不管前方有没有坑,都是一脚油门踩到底,撞了再说。尤其是一些老年患者,觉得反正吃药了,就不测了,更容易因为药量固定却不调节导致血糖剧烈波动。

血糖监测不仅是个数字的事,它是用来“反馈治疗效果”的。如果发现某段时间血糖偏高,是不是最近饮食有问题?或者活动少了?是不是药效时间不对?这些都需要根据血糖数据来做调整。不测血糖就等于不给医生提供判断依据,也不利于自我管理。

特别是使用胰岛素的患者,更要注意监测。因为胰岛素是直接调节血糖的工具,用量不当极容易出事。如果不测血糖,不调剂量,那就像“闭着眼开药”,风险很大。医生再有经验,也不可能猜出每天的波动数据。要么测血糖,要么承担未知的风险,没第三条路可选。

其实糖尿病并不可怕,可怕的是不懂管理。吃一点甜的,不至于让人立刻出问题。真正拉响警报的,是那些常被忽略的“小事”——乱节食、不活动、不监测。

很多人总想着靠“意志力”控糖,结果搞得自己整天情绪低落、状态差,还得不到好效果。健康管理,不是靠压抑自己,而是靠科学的生活方式来维持。

霜降时节,气温骤降,身体的代谢状态也发生着微妙的变化,糖尿病人的身体本就容易受气温影响波动明显。这时候更不能掉以轻心,必须要清楚每一个决定、每一次饭菜选择、每一个坐下不动的借口,背后都有可能成为血糖失控的导火索。

其实也不需要搞得太复杂,把握几个核心原则就好。吃得有度,别一味控制糖分忽略了营养;动得规律,不追求强度但要持续;调得及时,随血糖波动灵活调整药物和生活习惯。真正的健康,是和身体“做朋友”,而不是和它对抗。

每年一到霜降,朋友圈就开始热闹:“进补最佳时机到了!”“该喝羊肉汤了!”“糖尿病人也能吃点糖吧?”——真想把这些人拉进门诊看看。对于糖尿病患者来说,霜降不是“养生黄金期”,而是“血糖失控高发期”。

别看天气凉了,血糖却容易“热情高涨”,一个不小心,可能就把整个月的努力全毁了。医生苦口婆心地提醒:有7件事,哪怕渴得慌,也别碰!

王阿姨就是个典型的反面教材。68岁,二型糖尿病史十年,平时血糖控制得还算可以。霜降那天,她听邻居说羊肉汤能“暖气血”,就喝了两碗,还加了点米酒。结果当晚血糖飙到19,直接进了急诊室。医生一边给她打胰岛素,一边叹气:“宁可在家喝白开水,也别乱补。”

霜降节气后,人体代谢变慢,血液循环相对迟缓,胰岛素敏感性也会下降。中国糖尿病中心数据显示,在10月至12月糖尿病并发症就诊率比其他季节高出27%。原因很简单:天凉了,人懒了,嘴馋了。这时候的“秋补”,对糖友来说,就像给火上浇油。

有些患者喜欢“泡脚升温”,水温高得能煮鸡蛋。糖尿病人的神经末梢常有感觉迟钝,热水烫伤了自己都不知道。去年我一个老病号,冬天泡脚泡出个“糖尿病足”,脚底起泡溃烂,最后截了个趾头。谁说泡脚是养生?对糖尿病人来说,那是“慢性自残”。

还有人一到冷天就“窝家取暖”,懒得动弹。运动量骤减,胰岛素抵抗加剧,血糖就像放飞的气球。一位退休老教师,平时坚持晨走,霜降后天天在沙发上看电视,结果一个月体重飙升3公斤,血糖稳定值突然乱套。医生苦笑:“不是药不灵,是人懒病重。”

“喝点小酒,驱寒助眠”,多少人把这句话当养生金句。酒精会干扰肝脏葡萄糖代谢,容易诱发低血糖甚至昏迷。上个月一位糖友晚上喝了点米酒,夜间低血糖发作,家属发现时已是凌晨三点,送来时人已昏迷。医生摇头:“好好的,差点没命。”

霜降之后,还有个“隐形杀手”叫“夜宵”。很多人晚上觉得冷,忍不住来碗面条或一块蛋糕。但夜宵会让胰岛素在夜间超负荷工作,血糖像坐过山车,忽高忽低,极易诱发并发症。一位40岁的糖尿病患者,因为连续几晚吃夜宵,第二天起床时直接视力模糊,被诊断为糖网病变。

说到吃,咱们还得提提“高糖水果”。霜降正是柿子、红枣、葡萄大量上市的时候,这些“甜蜜杀手”看似天然,其实升糖速度堪比白砂糖。一位糖友吃了五颗柿子,血糖从7升到14,自己还以为是天冷导致,直到医生问他吃了啥才恍然大悟。水果虽好,糖友慎吃。

还有些人喜欢上山采风、泡温泉、爬山赏叶。听起来文艺又健康,但对糖尿病人来说,这些活动容易引发低温诱发的血管收缩、血压波动、心脑血管事件。

去年霜降节气后,我接诊了3例糖尿病心梗患者,都是外出旅游时突发的。医生总结一句话:“出门赏秋,不如在家喝水保命。”

研究显示,糖尿病患者在气温下降超过5℃的节气后,其空腹血糖平均升高0.8至1.2毫摩尔每升。这个数据听着不大,但长期累积,就是毁灭性的慢性损伤。糖尿病并不可怕,可怕的是忽视节气变化带来的隐患。

那些看上去“很养生”的事情,对于糖尿病人来说,可能是“披着羊皮的狼”。霜降不是任性吃喝的借口,也不是“补一补”的好时机。宁可在家喝水、烤个红薯,也别为了口腹之欲,把血糖玩脱了。

糖尿病的管理,从来不是靠意志力,而是靠生活细节的自律。真正的智慧,是在看似平常的细节中,守住健康的底线。霜降之后,天冷了,人心别热,嘴巴更别“发烧”。