在中国的西北大地上,宁夏的“父亲山”——贺兰山,正忍受着一场持续了三百多年的“内伤”。

这不是普通山火,而是深入山体数百米的煤层自燃,如同一个巨大的地下熔炉,日夜不停地吞噬着被誉为“煤中之王”的宝贵资源——太西煤。

很多人会问,雄伟的贺兰山向东俯瞰,55公里外就是奔腾不息的黄河,为何不效仿“大禹治水”,引黄河之水,给这座“火焰山”来个透心凉?

这个听起来简单直接的方案,在现实面前,却是一个集工程、科学和生态于一体的“不可能完成的任务”。

工程上的“天梯”:把黄河水送到300层楼顶

“引水灭火”四个字,说起来轻巧,但背后隐藏的工程难度,足以让当今世界最顶尖的工程师望而却步。

第一个摆在面前的难题就是地理障碍——海拔落差。

黄河银川段的河面,海拔大约在1100米左右,而贺兰山深处的汝箕沟矿区,平均海拔已经高达2000米。

这意味着,我们需要在短短55公里的水平距离内,将黄河水硬生生地抬升近900米的垂直高度。

900米是什么概念?

如果一层楼按3米计算,这相当于要把水从一楼送到300层高的摩天大楼楼顶。

为了让这个难度更具象化,我们可以对比一下举世闻名的“南水北调”中线工程,整个工程费尽心力,也只是将水位提升了大约100米,就已经是人类水利史上的一个奇迹。

将这个难度乘以九倍,其挑战性可想而知。

要实现这样的“超级泵水”,需要沿着山体修建一系列庞大复杂的多级泵站、输水管道和高位蓄水池。

这不仅是一笔天文数字的建设投资,据估算可能超过千亿人民币,更重要的是,施工过程本身就是对贺兰山生态的一场浩劫。

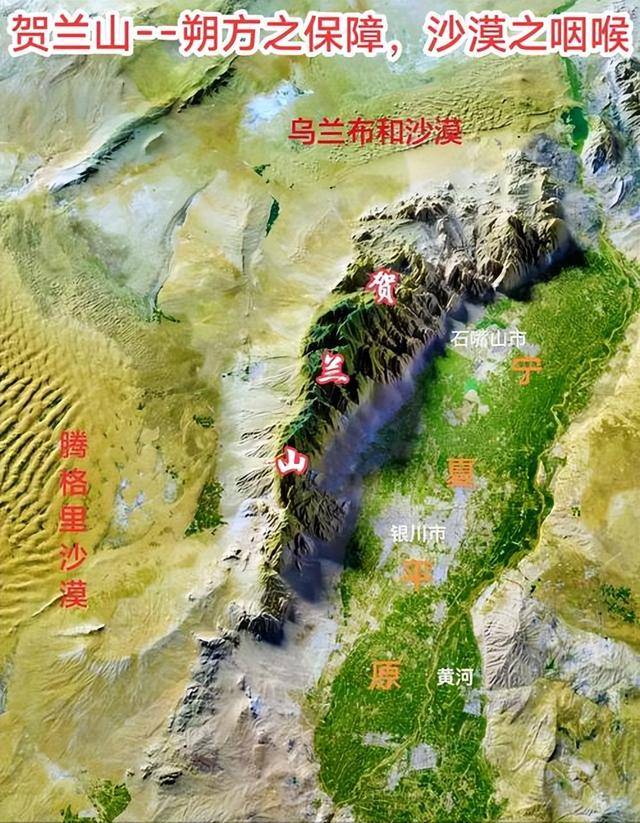

贺兰山是我国西北重要的生态屏障,守护着银川平原免受腾格里沙漠的侵蚀。

在这本就脆弱的山体上进行大规模开挖和建设,无异于为了治病而将病人的身体切得千疮百孔,其造成的生态破坏将是不可逆的。

此外,驱动这个超级水泵系统所消耗的能源也极为惊人。

根据测算,即便只抽取黄河年均径流量微不足道的1%,每日消耗的电力就相当于一个中型发电站全年满负荷运行的发电量。

这在能源供给上是难以承受的负担。因此,单从工程技术和经济成本来看,“引黄河水灭火”的方案就已经被宣判了“死刑”。

科学上的“禁区”:浇水还是“火上浇油”?

即便我们不计成本,克服了工程上的所有难题,成功地将黄河水送到了火区上空,接下来的操作也非但不能灭火,反而可能引发一场更大的灾难。

问题的核心在于火区的极端高温和复杂的化学反应。贺兰山地下煤火的核心燃烧区,温度常年维持在400至700摄氏度之间。

在这样炽热的环境下,当大量的冷水突然浇在高温的煤块上,并不会像我们想象中那样“滋啦”一声把火浇灭。相反,它会触发一个极其危险的化学反应——水煤气反应。

简单来说,就是高温的碳(煤)和水(H₂O)相遇,会瞬间分解并重新组合,生成一氧化碳(CO)和氢气(H₂)的混合气体。

这就是“水煤气”,一种无色无味但极易燃烧和爆炸的气体。当这种爆炸性气体在密闭的地下巷道和裂缝中积聚到一定浓度,一旦遇到火星,就会引发剧烈爆炸。

其威力有多大?

据测算,水煤气爆炸的冲击波,足以将30米以外的厚重钢板掀翻。

对于在现场作业的灭火人员来说,这无疑是致命的威胁。

除了爆炸风险,浇水还会带来另一个意想不到的后果——加剧火势。

炽热的煤层和岩石遇到冷水,会因剧烈的“热胀冷缩”而迅速开裂,产生更多、更深的缝隙。

这些新产生的裂缝,恰恰为火区深处开辟了新的“通风管道”,让外界的氧气得以长驱直入,接触到更多原本被隔绝的煤炭。

结果就是,火没灭成,反而为地下火场输送了大量“助燃剂”,导致火势失控,越烧越旺,从“阴燃”变成“明火”。

所以,从科学原理上看,直接用水浇灌这种深层、高温的煤火,不是在灭火,而是在进行一场充满未知的危险实验,其后果不堪设想。

现实中的“组合拳”:科学治理才是唯一出路

既然强攻不可取,那么面对这个燃烧了三百年的“百年顽疾”,我们是否就束手无策了呢?

当然不是。事实上,一场精准、科学的“外科手术式”治理行动早已展开,并且在2025年进入了全新的阶段。

过去的治理方法,更像是“保守治疗”。

例如,用黄土覆盖地表裂缝,以隔绝空气,这叫“黄土覆盖法”;或者直接用挖掘机挖开燃烧的煤层,移走火源,这叫“剥离灭火法”;还有向山体内部钻孔,灌注泥浆和不可燃物的混合物,以堵塞供氧通道的“打钻灌浆法”。

然而,这些传统方法效果有限。贺兰山煤层本身就疏松多孔,加上历史上曾有140多个小煤窑滥采乱挖,导致山体内部如同一个巨大的“筛子”,巷道错综复杂,想要完全堵住所有漏风通道,难比登天。

转折点出现在2025年。这一年6月,汝箕沟太西煤火区安全与生态治理项目一期工程正式启动。

这次的方案不再是单一疗法,而是一套被称为“组合拳”的综合治理策略。

它结合了“剥离挖除、注水降温、注浆灌浆、黄土覆盖”等多种手段,并根据不同火区的特点“分区分级”精准施策。

更关键的是技术的全面升级。治理团队开始利用卫星遥感、无人机航测、物联网监测等现代化技术,对火区进行全天候的动态追踪,实时掌握地下火的蔓延趋势。

在最核心的灌浆环节,一种源于航天技术的新型高分子胶结材料被投入使用。

这种材料粘度极高,流动性强,能够钻入最细微的岩石裂缝中,凝固后形成一道坚不可摧的隔氧墙,实现更彻底的封堵。

为了支持这场艰巨的灭火战役,资金保障也得到了落实。

整个治理项目规划投入约40亿元人民币,其中国家绿色发展基金首批拨付8亿元,宁夏地方财政配套2亿元,为这场持久战备足了“粮草”。

按照规划,到2030年,要实现所有火区的全面熄灭。

灭火之后,还将进行大规模的边坡治理和回填复绿,让满目疮痍的“火焰山”重新披上绿装。