在国民党内部,军统与中统犹如两股彼此竞争的力量,一个喜欢冲锋在前,另一个则善于在背后暗中操控,表面上看似忠诚无比,实际上却暗潮汹涌、勾心斗角。

军统直接由蒋介石亲自掌管,主要负责军事情报与反 共行动,打的是真刀真枪的硬仗。而中统则与政治谍报紧密相连,专注于与不同派系的角力,擅长在暗处操控一切,利用软刀子打击对手。

这两个组织,一个在光天化日之下运作,一个在暗无天日中出谋划策,频繁上演着针锋相对的角力,常常为对方的行动添上一把火。其实,这两个情报部门之间的权力游戏堪称精彩,不仅彼此抗衡,还错综复杂地影响了国民党的内部动态。

而军统与中统的关系更像是冰火两重天,外界常把他们放在一起,但实际上,两者各自为政,互不买账。

抗日战争爆发后,蒋介石把浙江革命同志会命名为“中央俱乐部”,交给陈立夫和陈果夫兄弟重组。两人接到命令时,面面相觑,显得颇为无奈。陈立夫皱眉表示:“看来,我们要从文化人转行做特务头子了。”

陈果夫则微笑着说道:“这不仅仅是我们俩的转行,而是为了蒋先生的大战略添砖加瓦。”

陈立夫思忖片刻,提出:“‘中央俱乐部’听起来太过雅致,我们可不是开茶馆,搞情报的可不能这么文艺。”

陈果夫立即点头:“那就叫‘CC系’好了,C是我们陈氏的首字母,既神秘又有格调。”

而军统的前身“蓝衣社”同样是一个极为特别的组织。国民党的“党务调查处”一度变幻无常,忙得连特务头子陈立夫都搞不清楚。一次,陈立夫在酒会上和朱家骅笑谈:“朱老弟,你说我们这‘党务调查处’是不是该改个名字?我现在都搞不清楚该叫啥了。”

朱家骅答道:“立夫兄,名字怎么都行,反正我们就是搞迷惑敌人。‘中央俱乐部’变成‘调查统计局’,‘党通局’再变,不就是为了让敌人迷了路吗?”

陈立夫每次汇报工作,头痛的是如何对蒋介石交代当天抓捕了多少人,还得排个优先顺序。

到了1938年以后,“中统”如火如荼地扩展,几乎遍布全国,估计有20万人在各地担任间谍工作,铁路、工厂、学校,哪里有社会活动,哪里就有他们的眼线。

然而,到了解放战争时期,随着内外环境的变化,中统的势力开始衰退。随着名称的一次次更迭,最终在1949年3月变成了“党通局”。

再谈“蓝衣社”与蒋介石的关系,抗日战争时期,蒋介石一面与日本谈判,另一方面却在后方悄然建立起一个秘密特务组织,蓝衣社便是这样诞生的。这些穿着蓝衣黄裤的年轻人看似是一群参加化装舞会的青年,实际上都接受了特务训练,随时准备执行任务。

戴笠刚被任命为特务处处长时,曾为制服问题找蒋介石商量:“委员长,我们‘蓝衣社’的制服可不可以再帅气一点?蓝衣黄裤似乎有点太显眼了。”

蒋介石笑着挥手:“戴处长,你的工作不是开时装秀,实用和低调才是我们的优势。蓝衣黄裤易于辨认,咱们的人一眼就能分清。”

戴笠有些不满,但无奈只能接受,“那咱们能不能加个徽章啥的,增加点神秘感?”

蒋介石半开玩笑地回答:“戴处长,你是特务头子,不是时尚设计师,徽章太明显了。咱们做的可不是炫耀的事,低调才是王道。”

戴笠只好放弃了那个想法,继续带着他的特务队伍,穿着那套不太入流的制服,继续默默进行他们的秘密工作。

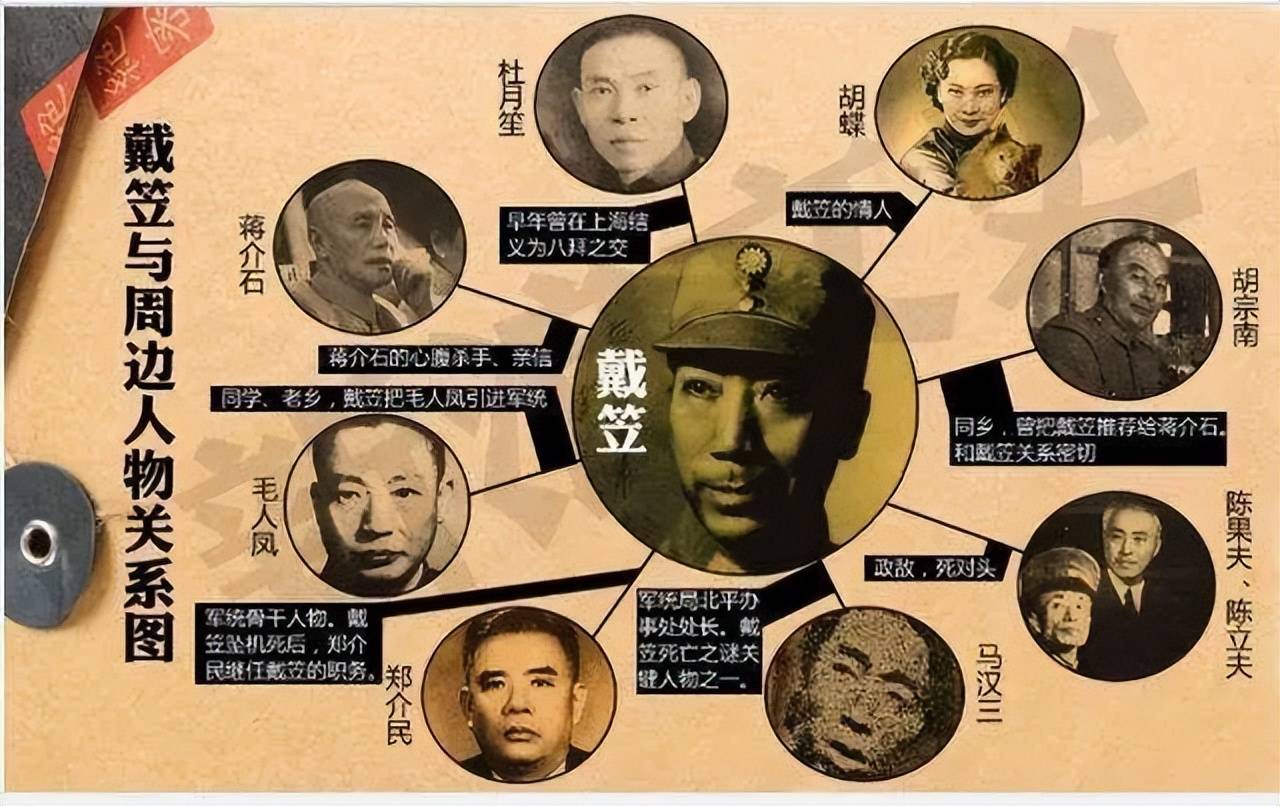

蒋介石听说“黑衫党”的事后,似乎很有兴趣,决定模仿墨索里尼的做法,成立了“力行社”和“复兴社”。这些组织被称为“十三太保”,成员包括贺衷寒、戴笠、康泽等人,尤其是戴笠,他的权力非常大,甚至可以随意给人定罪,因而有了“戴大帽”的外号。

“复兴社”并不仅仅是个名义上的团体,它有自己的特务部门,隶属于“国民政府军事委员会调查统计局”,主要负责暗杀、监视以及秘密活动,最终发展成了“军统”。

军统的结构复杂得像个百货商店。内勤、外勤、站、区、特别班……各个部门应有尽有。它就像是一个全能型的组织,几乎能处理任何复杂的秘密任务。

1946年,戴笠和毛人凤正在讨论军统的新组织架构,戴笠看着墙上的组织图说道:“你看这结构,简直像迷宫,我们自己都得拿着图纸才能搞清楚。”

毛人凤笑着答:“戴处长,这可不是迷宫,是蜘蛛网。越复杂越好,一旦敌人掉进去,想出来就难了。”

戴笠点头:“没错,这网已经布满了全国,军队、警察、甚至邮局都有我们的眼线。”

毛人凤叹了口气:“不过,这次得调整一下,把武装特务和军令部二厅合并,变成国防部第二厅,保密局成了我们的秘密核心部分。”

1949年后,军统和中统的矛盾愈发激烈,彼此间的竞争愈发激烈。中统,作为蒋介石亲自操控的特务系统,起初看似高贵、优雅,专注文职工作,表面上高高在上,但随着时局变化,也不得不卷入到特务活动中。而军统则起源于基层,主要是蒋介石为应对“九一八”事变时,直接从黄埔军校挑选的精锐干将。

这两个组织的起源截然不同,一个高干 子弟,另一个则是街头硬汉。虽然最终他们都成了蒋介石的心腹,但这两者间的出身差距,注定了他们在权力斗争中的矛盾。

蒋介石深知其中的潜在危险,暗中纵容两者互斗,让这两股力量相互消耗,最终谁也无法称雄。