编辑|t

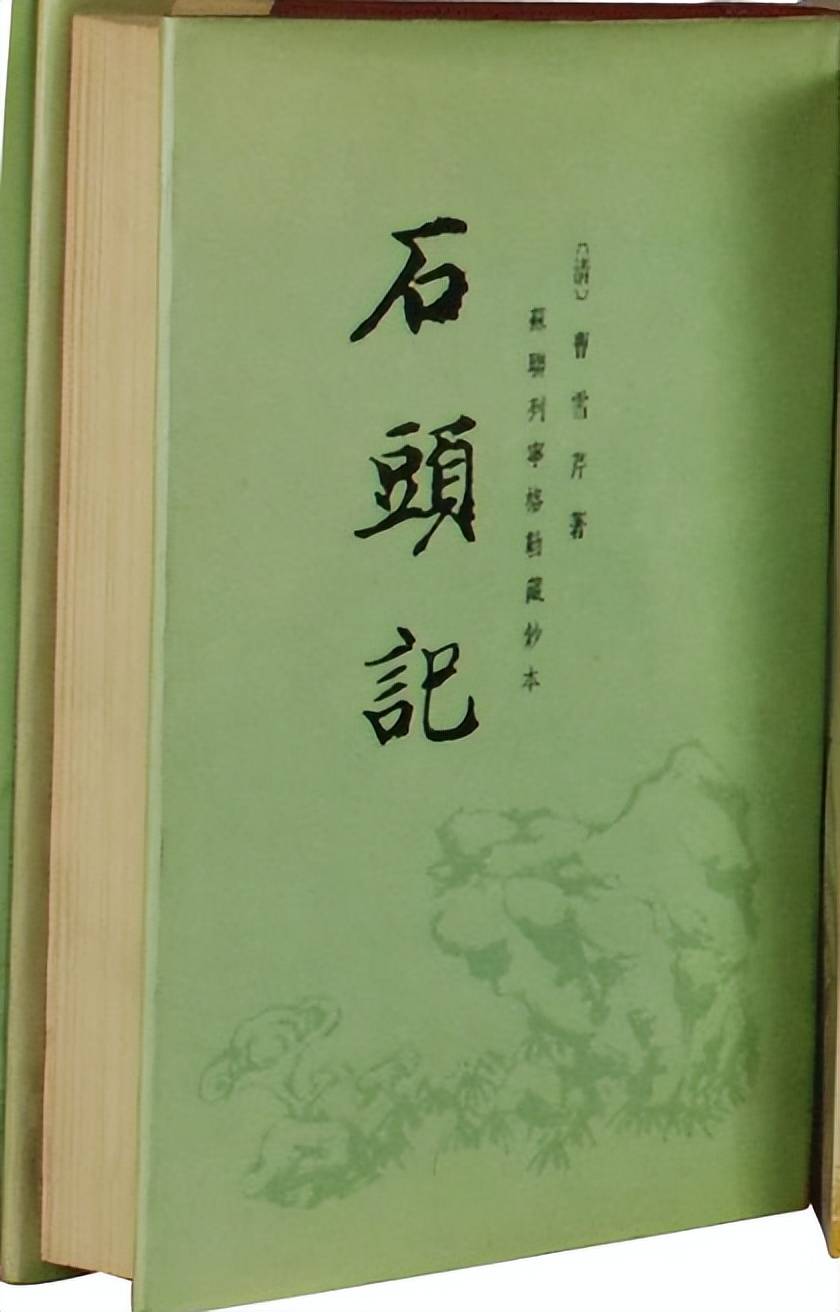

《红楼梦》原名其实并非现在广为人知的这个,而是叫《石头记》。那么,这个“石头”究竟是从何而来的呢?贾宝玉与林黛玉又与石头有什么深厚的关联呢?

答案当然是存在的。传说中,在上一世的天上,三生石旁,绛珠仙草——即后来的林黛玉——就生长在那里。那个时候,她还没有名字叫林黛玉。

贾宝玉前世的身份是神瑛侍者,居住在赤霞宫,天天来三生石边为这株仙草浇灌生命之水。

正是神瑛侍者的细心灌溉,让绛珠仙草得以生存下来。她立誓来世一定要报答这份救命之恩,既然他给了我活命之水,我便用一生的泪水来偿还。

这段传说,正是《红楼梦》故事的起源。

在《红楼梦》中,绛珠仙草转世的林黛玉确实是个娇弱的女子。在那个“女子无才便是德”的时代,她却才情出众;在讲究活泼大方的年代,她心思又细腻敏感,像筛子一样层层盘算。这种矛盾的性格,注定了她的一生充满悲剧色彩。

《红楼梦》中,林黛玉的结局极其凄惨:她未能嫁给深爱她的贾宝玉,反而在贾宝玉迎娶薛宝钗之际含恨而终,真正为贾宝玉流尽了一生的眼泪。

但实际上,曹雪芹原本为林黛玉设定的结局,比这更加惨烈。

故事情节中也隐晦地暗示了这一点,甚至引用了一首诗,概括了林黛玉的命运困境。通过这首诗,我们还能发现林黛玉与诗的作者之间,可能有千丝万缕的联系。

林黛玉的出身,在《红楼梦》中被描绘得极其优秀,远胜当时绝大多数女子:家庭富裕,容貌秀丽,才华横溢,甚至超越了许多男子。她能够自由读书,得益于她的父亲林如海的支持与开明。

然而,她的人生并不幸福。母亲早逝,父亲也无力继续抚养她,只能把她送到舅舅家。聪慧的林黛玉立刻明白,这意味着她今后的生活将寄人篱下。

自此,她悲剧的命运正式开始。尽管她胜过95%的女子,但在贾府,她却只能和那剩下的5%比拼,结果自然不占优势。

贾府中的女子,无论姓贾与否,背后都有强大的资本支持,才华和教养都不是林黛玉可以轻易比拟的。她们都是被培养成大小姐规格的人物。

相比之下,林黛玉的处境格外凄凉。母亲去世,到了贾府不久又听闻父亲去世的消息,原本属于她的家产被别人巧取豪夺,孤立无援。

所幸,她遇到了贾宝玉——贾府中唯一一个没有心机、真心实意为她着想的人。虽然他调皮捣蛋,但对林黛玉的感情无疑是真诚的。

然而,林黛玉本人是一个极其矛盾的女子。她出身显赫,身为林家长女,母亲是贾府的小姐,外祖母是贾母,身份高贵,心高气傲。

从云端坠落到寄人篱下,她仅剩下自尊与高傲,面对贾宝玉也时常表现出这种性格。

这段经历让她深刻体会到,财富与名声不过是过眼云烟,她因而变得反叛,不甘服输,这也是她悲剧的根源之一。

比如,她有名的“葬花”一幕,正表达了她对自己命运的无奈。她将凋落的花瓣收集起来埋葬,仿佛在寄托自己希望未来也能有个体面的结局,有人为她打理身后事。

命运多舛的林黛玉,自幼身体羸弱。得知贾宝玉将迎娶薛宝钗而非自己后,她精神崩溃,日渐衰弱,卧病在床。

除了爱情上的失落,更多的是自尊与骄傲的伤害。她明白贾母阻止她和贾宝玉结合的原因,难以忍受这份打击。

爱情和自尊双重打击交织,最终她带着怨恨孤独离世。

这是曹雪芹对林黛玉结局的细腻刻画,也无疑揭露了贾府的阴暗与丑陋。

林黛玉的人生轨迹,宛如一面镜子,映射出一位古代才子的身影——李商隐。

李商隐是中国历史上一位极富才华而命运多舛的诗人。

他的《无题》诗作,使他成为自唐朝以来广为人知的矛盾而深情的文学形象。

回顾他的生平,和林黛玉短暂的生命轨迹有诸多相似之处。

他生于晚唐那个多灾多难的年代,与林黛玉所处的时代同样风云变幻。

三岁时随父亲迁居浙州,十岁父亲去世,随母亲回到家乡怀州。

家境由富转贫,作为长子,他不得不承担起家中重任,与母亲 共同支撑这个失去顶梁柱的家。

然而,命运无情,母亲不久后去世,李商隐成为孤儿。

年幼的他无法独立抚养弟妹,众人被送往舅舅崔戎家。

崔戎家待他如亲生儿子,资助他读书,崔家表兄弟相处融洽,宛若贾宝玉与林黛玉之间的友情。

但李商隐和林黛玉同样敏感多思,虽受养于舅舅家,却始终感觉寄人篱下,觉得自己卑微。

在舅舅家支持下,李商隐得以追求功名。

可惜好景不长,舅舅去世,家业败落,李商隐再次流离失所,四处漂泊。

走投无路时,他在路边凉亭看到池塘中凋零的荷叶,仿佛映见自己孤苦无依的身影。

他借此抒发心中无人理解的孤寂,表达对表兄弟的思念,写下了著名的《宿骆氏亭寄怀崔雍崔衮》。

这首诗也出现在《红楼梦》中,由林黛玉口述,透露出她内心的悲凉。

那时林黛玉与贾宝玉正处于情感交流阶段。

虽身居富贵,贾宝玉骨子里向往自由,不愿被困于如鸟笼般的大观园。

只有面对林黛玉,他才吐露这份心声。

一次,他带林黛玉看池塘中枯萎的莲叶,心中愤懑无奈,脱口而出要拔掉这些莲叶。

但这话林黛玉无法认同。她明白自己也如这池塘的荷叶,虽破损,却心地纯净。她坚持所有事物都有其归宿,无权随意破坏。

她坦言:“我最不喜欢李商隐的诗,但唯独偏爱《宿骆氏亭寄怀崔雍崔衮》中‘留的残荷听雨声’这句。”

事实上,李商隐的原诗写的是“留的枯荷听雨声”,林黛玉却改成了“残荷”。

这一改动,正是曹雪芹为林黛玉命运埋下的伏笔。

真实的林黛玉,像贾探春一样,最终被安排嫁到异乡,远离家族。

“枯”变“残”,意味着她尚未彻底凋零,却已被命运残害,生命被压榨殆尽,痛苦甚至胜过死亡。

贾母、王夫人乃至贾元春都极力反对贾宝玉与林黛玉的婚事,背后原因不言自明。

林黛玉的作用远不止于此,嫁给贾宝玉并非最佳结局。人心难测,尤其对一个失去父母的孤儿而言,哪怕身负一半贾家血统,也难改变命运。

所以,在吟咏荷叶的同时,林黛玉也感叹了自己命运的多舛和未来的无常。

也许正是因为与李商隐太过相似,她才会口口声声说“不喜欢李商隐”的诗作。

这,就是曹雪芹为林黛玉留给世人的真实结局。