在当今企业发展的进程中,越来越多的公司面临着前所未有的挑战,且其生存率日益下降。这一问题的成因是多方面的,涉及经济、管理、市场等各个层面。然而,许多经济学家认为,现代商人的运营思维的变化,是导致企业快速成长但寿命短暂的一个关键因素。

经济学家指出,过度追求利润,缺乏扎实的工匠精神,已成为不少企业短命的根本原因。许多企业过于急功近利,忽视了长远的可持续发展,这使得它们无法在竞争激烈的市场中长期存活。那么,如果企业能够依照工匠精神去运营,是否真的能在市场中生存得更久呢?这一思想背后,经济学家提倡的“工匠精神”究竟是什么?在企业的实际运营中,又该如何通过精益求精的态度来提升服务与产品的质量呢?

有些公司能够做到跨越几百年甚至上千年的生存,这似乎是一个现实中的奇迹。那么,世上是否真的存在这样的“常青树”企业呢?这些公司又是如何从历史的浪潮中屹立至今?其中,最令人瞩目的是,隋朝至今,已有超过1400年历史的金刚组,它仅专注于一项生意——寺庙建筑,竟然能够如此长久地存活下来,这到底是如何做到的呢?

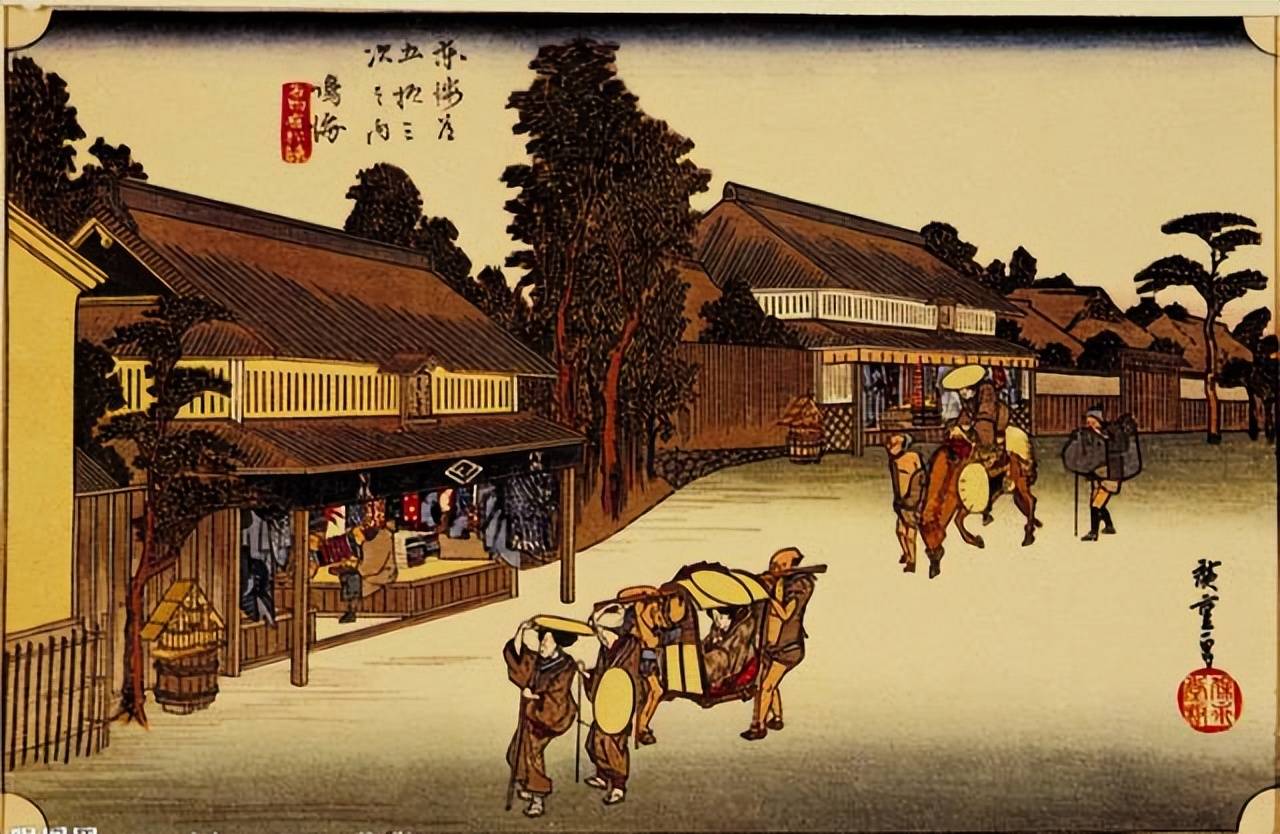

其中,日本拥有世界上最古老的企业之一,而它的建立者却并非日本人。这个人是柳重光,他通过精湛的工艺成就了日本古寺建筑的历史。让我们回溯到公元7世纪的日本,推古天皇时期的摄政大臣——圣德太子,他处于复杂的国际环境中,为了寻求更有效的治理方式,派遣使者前往隋朝和高丽等地寻求制度和礼法的借鉴。

在访问中,圣德太子发现了一种可以有效增强中央集权的方式,那便是借助宗教信仰的力量,特别是佛教。佛教教义鼓励人们修身养性,远离贪欲,若能够让人民放下对权力的追逐,自然有助于实现中央集权。于是,圣德太子开始更加关注佛教,并通过高丽寻得了一位技艺高超的佛塔建筑工匠——柳重光。为了吸引他来日本,圣德太子为柳重光提供了丰厚的财富,确保他能够获得充分的经济自由。

公元578年,柳重光应召来到日本,开始修建寺庙。柳重光不仅为日本带来了世界级的寺庙建筑技术,还开创了金刚组企业,致力于建设庙宇。他将自己的名字改为“金刚重光”,并凭借着卓越的工艺,成功建造了四大天王寺,历时数十年,最终完工。这些寺庙不仅规模宏大,内部的佛像和天神雕刻精美绝伦,栩栩如生,仿佛具备了3D打印般的技术。金刚组因此一举崭露头角,迅速成为日本最具声望的建筑企业之一。

随着四大天王寺的完成,金刚组的声誉不断攀升,迎来了更多的项目机会。公元607年,金刚组接下了建设法龙寺的大单。这一项目进一步巩固了金刚组在建筑界的地位,并让他们积累了大量宝贵的建筑经验。企业内部经过三十年建筑实践的锤炼,逐渐吸引了更多行业人才,成为了建筑领域的佼佼者。金刚组不仅拥有稳定的现金流,更因高质量的工程逐渐发展壮大。

尽管金刚组的企业声誉随着寺庙的完工而水涨船高,但在其发展过程中也并非一帆风顺。曾经,他们尝试过几次业务转型,但最终并未成功。企业在这些转型中的反复试探,最终都未能脱离建造寺庙这一主业。这背后隐藏着金刚组对于“专注与匠心”的坚持。

金刚组为什么每次转型都以失败告终?这些历史的教训背后,金刚组为何能够扭转局面,度过危机?在历史长河中,金刚组经历过多次重大挑战:例如,清除佛教的浪潮,以及经营不善的困难。在二战期间,他们的生产能力被强制征用,但金刚组依然通过开源节流的方式度过了难关。

最困难的时期出现在金刚组的第37代传人身上,企业濒临倒闭。正是在此时,金刚组的家族继承人——柳重光的妻子接管了企业,凭借卓越的管理才能,成功扭转了局面,保住了企业的命脉。经过二战的浩劫,金刚组通过获得一些军事订单重新振作,在战后的房地产泡沫时期,虽然进入房地产行业,但也很快陷入困境。

经过几轮调整后,金刚组果断退出房地产市场,专注回归本业——寺庙建筑。这一决策帮助金刚组成功渡过了最艰难的时期,再次走上了健康发展的轨道。金刚组之所以能够屹立1400年,正是因为它始终如一地专注于一项事业,追求卓越。无论外界如何变化,金刚组始终坚持工匠精神,这种专注与坚韧造就了它今日的辉煌。

金刚组的成功给现代企业管理带来了重要的启示。虽然它只专注于寺庙建筑这一单一业务,但正是这种长期专注与精益求精,让它在长达千年的历史中得以屹立不倒。它的成功不仅仅在于质量和技术上的精湛,更在于它始终如一的专注力和不断创新的能力。

回顾中国80年代的一篇高考作文,文章主题深刻指出:“做事不能半途而废”。这一观点在当时艰难的历史时期,成为了许多人心中对事业追求的座右铭,推动了中国人民大踏步迈入改革开放的新时代。这种专注、坚持和不畏困难的精神,正是金刚组和许多成功企业所秉持的核心理念。