当我们怀抱着善意,忍不住伸出助人的双手,试图拯救别人于水火之中,有这种善念本身是没有一点过错的;

然而它失去边界后就变成了过度拯救,不惜牺牲自己的时间、精力甚至健康也要去帮扶,实则是一种以爱为表象的负担,给控制披上了奉献的皮。

一个人生建议:请不要过度拯救他人。

善意失衡:拯救欲为何变成控制欲

过度拯救者,经常有着一种隐晦且不切实际的想法,认为自己是他人命运的主宰,自己的决策将对别人的人生起到举足轻重的影响;

自以为已经看透了对方当下所处困境的症结,自己又是绝对正确的真理和出路;

于是迫不及待的要扭转别人的生命轨迹,“拨乱反正”到自认为最佳的方向上。

表面看似关怀,实际是不良控制欲的体现,把他人看做是自身意志的延伸;

好像别人的痛苦是自己的失败,外界价值观的偏离就是对我们的冒犯;

此时的帮助不仅仅是单纯的支持,已经变成了隐秘的操控,你必须依照我的方式生活,才能获得我认可的安宁和幸福。

这种强加的“正确”,本质是在拒绝承认他人拥有自主体验生命、做出选择承担责任后果的基本权利。

被拯救者也需要思考与选择,可是却在持续的干预下失去了自主行动的能力和信心。

帮助成了索取,失控的情感边界

过度拯救行为诞生的根源,往往是拯救者自身未被觉察的焦虑和空洞;

急切的投身于解决别人的问题,不过是为了逃避自身生命中那些悬而未决的困扰,以这种方式拒绝直面自己的脆弱不安。

只有通过被他人需要和依赖,才能自我证明“我有用”。

细究起来其实还是把别人看成了“物”或者“工具”,是给自己用的东西。

把帮助他人视为证明自己价值和确认存在感的路径,“帮助”悄悄异化为索取,索取着感激,索取着认可,索取着安全感。

“既怕兄弟过得苦,又怕兄弟开路虎”,最好你的苦难和成功都是刚刚好有利于我的时候,你才最有价值。

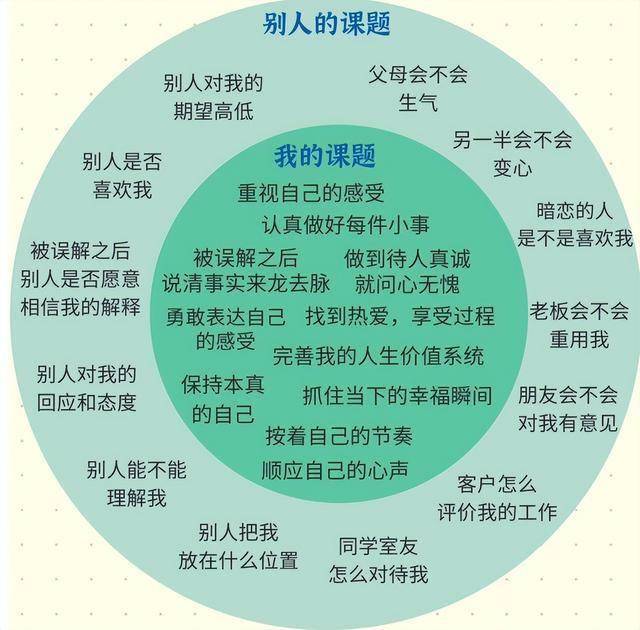

过度拯救他人在心理学上是典型的没有完成“课题分离”的表现,“分离”指的是:

能够区分“我”和“你”,不依赖他人来定义自己的情绪、价值或存在感。

“分离”成功才能“个体化”,形成独立的自我意识,拥有自己的思想、情感和行为模式,而不完全受他人影响。

没有分离成功,就不能明确自己和他人的责任与权利,容易将自己的情绪和需求投射到他人身上,或者过度干涉他人的生活。

也容易陷入情感上的纠葛和冲突,难以保持健康的情感距离。

“你真正需要什么”变成“我认为你需要什么”,“我想让你更好”变成“我都是为了你好”,理解和尊重便不复存在了。

父母包办了成年子女的生活决策,替他们做本应是他们自己做的决定;

在朋友关系中成为无底线的“情绪垃圾桶”,到最后朋友也没寻求改变和解决方案;

在职场中为同事过度承担本不属于自己职责权限的工作内容;

在专业关系中超出职业角色和伦理规范(如过度卷入来访者私生活的咨询师,不仅无效,还违反伦理)。

这种模式就好像是把有限宝贵的认知资源,不断的外泄,最后难免陷入疲惫和怨怼。

当自我价值感完全与“成功拯救”绑定时,等于让渡了自己人生的主体性,内在的核心变得空洞;

什么时候一个人的意义竟然会彻底取决于外部是否需要自己,一旦不被需要自己就完全没有存在意义。

过度拯救你,其实也是过度黏着你,这种边界模糊又纠缠的拯救,对双方而言都是伤害。

因为过度拯救者与被拯救者之间,极易形成具有破坏性的“投射性认同”,指:诱导他人以一种限定的方式来作出反应的行为模式。

个体将自己的一部分以投射幻想的形式放置在另外一个人的身上,竭力让接受者采取与他所幻想相一致的行为。

意味着拯救者将自己的无助或需要被拯救的强烈感受,投射到对方身上;

被拯救者可能无形中接受并认同了这种投射,表现得更加“需要帮助”,从而强化了拯救者的角色;

这种扭曲的共生关系,双方都深陷其中各取所需,难以自拔,绝非健康的相互依存的关系模式。

真正的支持,是退后半步的尊重

要想在保持善意的同时避免过度拯救,关键在于重塑认知边界感;

意识到无论如何,每个人都是自己人生的第一责任人,是拥有各自生命课题的独立个体,面对困境时的态度和选择,终究属于他们自己;

明白有些路必须由对方亲自走过,有些功课必须由对方独自完成。

哪怕是最亲密的人、最亲近的血缘关系都无权去全盘接管,这一核心界限始终需要被尊重。

完整的人生,肯定包括痛苦、自由、代价和责任,这些都需要自己一一走过,才能在其中获得不可替代的成长。

健康的支持方式,是适时的退后,而不是上来不由分说地塞给对方一套自以为是的解决方案;

意味着放下高高在上的指导者姿态,是双方平等位置上的互帮互助,不包含自我证明和暗戳戳的索取;

知道不可能为他人扫清路上的所有障碍,也没有必要去承接过重担;

认同每个人需要在跌跌撞撞中找寻属于自己的突破,也信任每个人都有能力去应对。

再者,拯救者也需要重新聚焦在自身的建设上,去发展潜能,照料身心;

一个内在充盈、自我价值稳固的人,才能给予他人健康、适度、不带控制目的的支持。

当我们将用于过度拯救他人的巨大能量收回,转而滋养本身,能让关系回归到清晰,这让助人者重获自由,也让被助者找回珍贵的自我担当。

在各自的路程中,既持有独立,也守望相助。