1864年7月,曾国荃指挥的湘军终于攻入了金陵城,打破了太平天国的防线。当湘军如潮水般涌入南京城时,原本雄心勃勃的太平天国运动也宣告失败。

此时,天国的创立者如洪秀全、杨秀清等人已死,天国的领袖们几乎全部陨落,只剩下了李秀成等后起之秀。李秀成在这场灾难性的失败后,成了天国最后的代表,甚至被俘后成了清朝政府面前“活捉”的最高统帅。

一般来说,像李秀成这样级别的“首领”,一旦被俘,理应被作为战利品“献上”,由清朝皇帝亲自处决,来震慑全天下。然而令人意外的是,仅仅过了十天,李秀成竟然在曾国藩的指令下被处死。

那么,曾国藩为何急于处决李秀成?难道不怕皇帝追究责任吗?究竟是怎样的原因让曾国藩在短短几天内改变了初衷,冒着皇帝震怒的风险决定亲自下令处死李秀成?

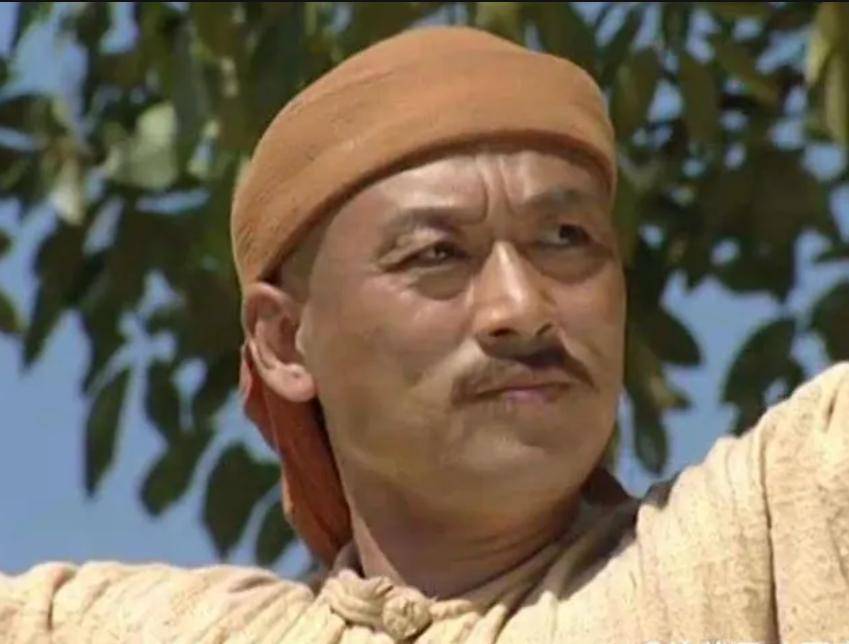

李秀成是一个不容小觑的人物。尽管他出身贫寒,受教育程度有限,但在加入太平天国后,凭借着非凡的勇气和聪明才智,很快便从一名普通士兵晋升为重要的指挥官,并最终独立成为天国的统帅之一。天京事变发生后,太平天国遭受了重创,面临极为严重的危机。正是在李秀成和陈玉成等将领的奋力抵抗下,天国的政权才得以短暂稳定下来。

然而,尽管李秀成等人的努力暂时稳住了局势,太平天国的事业早已走到了末路,随着清军不断进攻,天国注定将走向覆灭的结局。李秀成被俘后,表面上看似镇定自若,实际上,他早已预见到天国的失败,心中并无太多遗憾。他为自己的事业尽了最大努力,唯独有一愿望:将太平天国的历史完整地记录下来,传递给后人,让世人记得曾经的伟大。

虽然天国读书人不多,李秀成也并非文人,但多年的统帅生涯逼得他学习了一些写作技巧,尽管只是勉力为之,但他凭借着极强的记忆力,能够详细写下自己亲身经历的种种往事。可谁曾想,这些充满情感的“回忆录”,竟然最终成为了他丧命的根源。

李秀成被捕后,曾国藩起初并没有立刻决定杀掉他。毕竟,这位与自己在战场上厮杀了多年的对手,既是战术上的对手,也是一个令人尊敬的英雄人物。曾国藩深知李秀成的才能,心中一直希望能够留下这个人才,即使这种希望微乎其微。

但当曾国藩看到李秀成的“供词”后,脸色骤然变得阴沉,额头渗出冷汗,眼神中闪烁着寒光,仿佛危险的信号。在那一刻,他做出了决断:第二天,曾国藩下令处死李秀成。

那么,李秀成的供词到底写了什么,令曾国藩如此决绝,甚至不惜冒着皇帝的怒火来执行这项命令?

李秀成的供词内容详实、真实,所有写的都是他亲历的事实。由于记忆极其清晰,他能够把战争的细节一一描绘出来。问题在于,李秀成的回忆录揭示了太多曾国藩不敢面对的真相。

首先,李秀成的供词中详细描述了与湘军作战的经过,而这些内容与曾国藩上报朝廷的战报完全不符。曾国藩并非故意欺瞒皇帝,而是因为自己无法在没有朝廷支持的情况下维持湘军的存在。为了生存,曾国藩不得不在上报的战报中对胜败进行“艺术性修改”,将“失败”涂抹为“胜利”。如果李秀成的供词被送往朝廷,曾国藩的“欺君之罪”无疑将暴露,轻则免职,重则丢掉性命。

此外,李秀成的供词还提到了天国的宝库。这一内容对于曾国藩来说无疑是一颗定时炸弹。天京城破时,曾国藩并未亲临前线,而是在后方指挥,直到南京城陷落一周之后才进城。而此时,湘军已在城中“烧杀抢掠”了整整一周。赵烈文曾是最早进入南京的湘军将领之一,他回忆说,秦淮河的船只满载着金银珠宝来回穿梭,这些财富最终被运往湘军将领的家乡。

湘军的暴掠已是不争的事实,而朝廷又早已没有能力支付士兵的薪水,曾国藩不得不在上奏中谎称天京城中并无宝库,然而李秀成在供词中揭示了这一切。若这些供词被上交,曾国藩将面临极大的危机。

最后,李秀成的供词中提到了一位至关重要的人物——洪天贵福。曾国藩在上奏中称洪天贵福死于乱兵之中,但李秀成却明确表示,洪天贵福并未死亡,而是被秘密转移到了某个地方。洪天贵福的生死关乎天国的未来,只要他还活着,太平天国的复兴就有可能。

曾国藩虽然并非故意隐瞒,但在没有完全掌握真相的情况下,草率上报朝廷,导致大错发生。为了掩盖这一漏洞,曾国藩只能悄悄派人追查洪天贵福的下落,避免让朝廷知道真相。李秀成的供词恰恰揭穿了曾国藩的一切。

李秀成知道的内幕,若被上报给朝廷,曾国藩的处境将无法挽回。为了保全自己和家族,曾国藩只有一个选择,那就是果断处死李秀成。