长平之战,最终以秦国险胜、赵国惨败告终。秦国大将白起凭借血腥的计谋,坑杀了四十万降兵,这一残酷的举动也让秦国背上了“暴秦”的恶名。与此同时,赵国的指挥官赵括也因其纸上谈兵的作风,被后人嘲笑了千年。

然而,如果赵国在长平之战中没有临阵换将,而是坚持由廉颇继续指挥与白起对抗,那么赵国的胜算究竟有多少呢?这个问题值得我们深入探讨。

为了做一个合理的对比,我们可以参照李牧在抗击匈奴时的战例。长平之战持续了三年,秦赵两国在这场对决中消耗了大量兵力。廉颇坚守阵地,以守为攻,在防守战术上持续了近两年。然而,随着赵国将领被调换,赵国军队最终陷入了惨败。李牧的情况则与廉颇极为相似,他长时间驻守在赵国北部边境,防备匈奴的进攻。

李牧的作战方式大多类似于廉颇,他在军事上坚守阵地,进行了多项必要的建设和防备。每天,他都会组织军营建设,收取税金供养士兵,进行骑射训练,甚至修建了许多烽火台。除此之外,他还派遣间谍不断搜集匈奴的情报,确保对敌人动向了如指掌。

然而,李牧也有一项极其严格的命令,那就是“不许士兵主动出击”,违者将会被处死。这种严苛的命令,导致了李牧在长期坚守防线的过程中,并未取得显著的战功。赵国的赵孝成王对于这种局面不满,对李牧提出了批评。他认为,李牧在面对匈奴时,缺乏果敢的行动,而李牧与廉颇一样也因此被调换了。

然而,李牧的命运稍显幸运,因为他很快又被重新启用。李牧在充分准备后,采取了集中兵力、围歼匈奴的战术,最终取得了决定性的胜利,十多年内匈奴不敢再犯赵国。而廉颇却未能再次展现自己的才华,因为赵括的冒进直接导致了赵国的灭顶之灾,廉颇再也没有机会翻盘。

廉颇和李牧的战术相似,然而两位名将的最终结局却截然不同。面对的敌人也有所区别。秦国和匈奴虽然同样强悍,但也有着本质的差异。匈奴擅长灵活机动的游击战,而秦国的战术则综合多样,既擅长阵地战、攻坚战,又精于运动战,且在骑射技术上与匈奴不相上下。

因此,廉颇面对的是一支在阵地战和攻坚战上无可匹敌的精锐军队。秦国的军队,不仅训练有素,而且装备精良,远超匈奴。可以说,秦国的作战实力在当时世界上几乎无人可敌。所以,廉颇选择稳扎稳打、依托营垒先守后攻的战术,在与秦军的对抗中本是非常正确的选择。

然而,长平之战并非单纯的军事较量。在政治层面,赵国与秦国之间的博弈也起到了至关重要的作用。秦昭王当时已经在位超过四十年,深谙权谋与战略,而赵孝成王才刚刚继位,经验尚浅。秦昭王显然早已将远交近攻的策略运用得炉火纯青,意图通过分化瓦解六国联盟,达成自己的霸业目标。自公元前361年秦孝公登基后,秦国便不断强化东进战略,直指帝王霸业。直到秦始皇时代,这一战略都没有发生根本改变。

因此,长平之战不仅仅是一场针对上党郡的进攻,更是秦国战略中至关重要的一步,它不仅需要击败赵国的主力,还要彻底摧毁赵国的军事力量,打出一场歼灭战。正如《孙子兵法·谋攻篇》所说,“上兵伐谋”,即最优的战略是通过谋略取得胜利,次之则是通过外交手段,再者才是依赖兵力,最下策则是攻城略地。

在这一点上,秦国通过精妙的外交手段,避免了赵国的合纵联合,稳步打击赵国。而赵国在面对这种外交封锁时,无力抵挡。韩国、魏国、齐国、楚国、燕国等,虽然各自有自己的政治利益,但在这场角力中并未帮助赵国,导致赵国孤立无援。

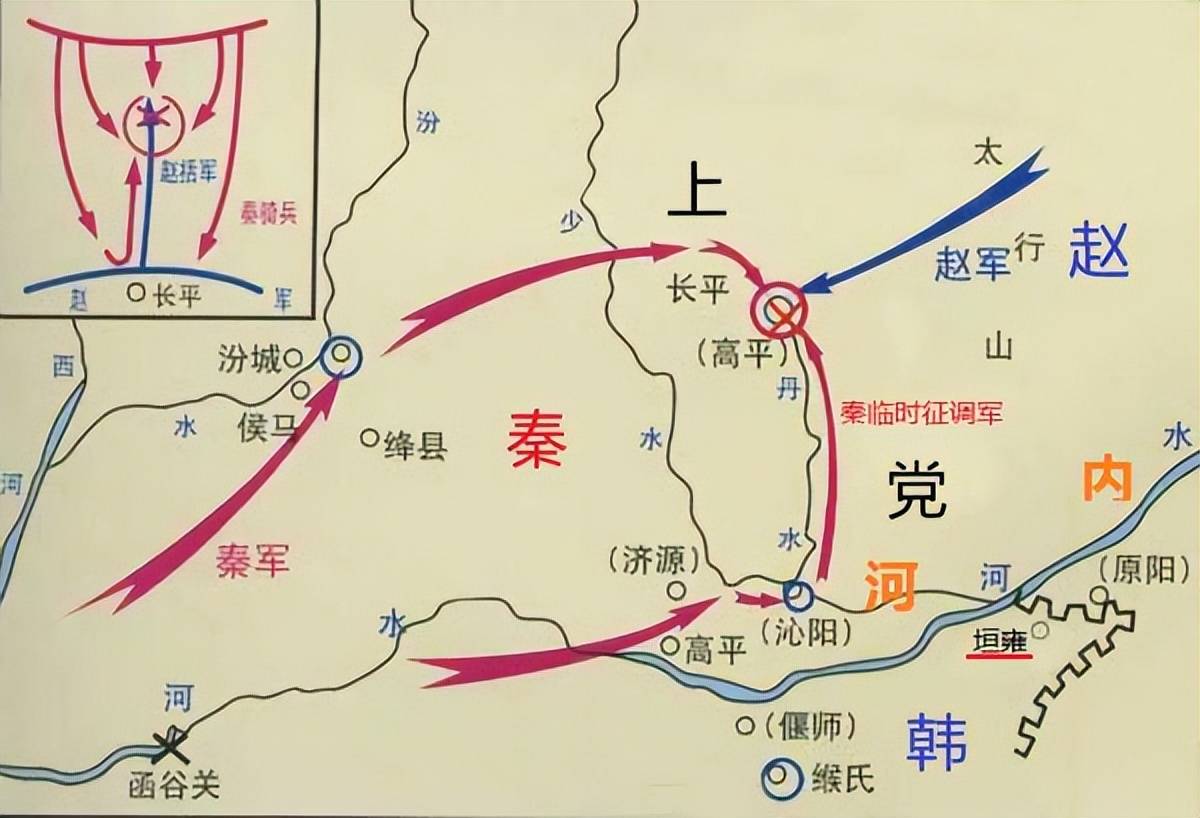

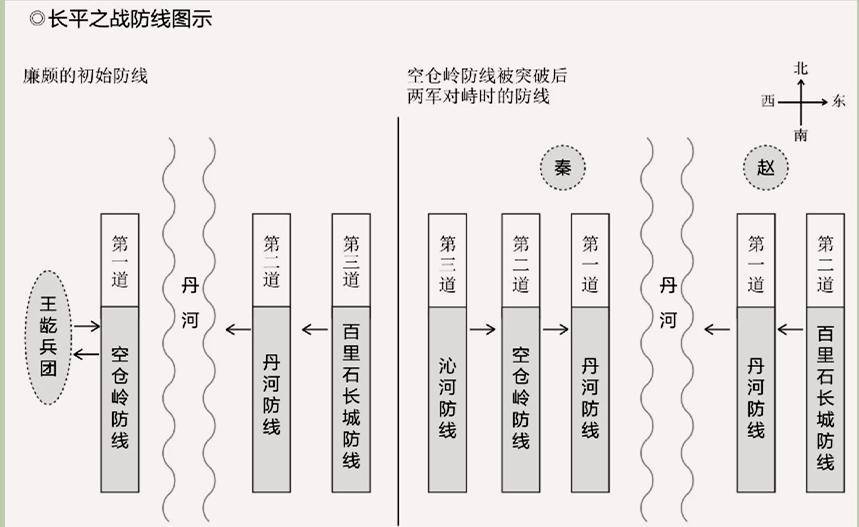

当时,赵国的边防线防守也经历了惨烈的调整。赵国与秦国的两军初期,廉颇指挥下,赵军与秦军的防线对抗十分激烈。赵军的防线分为三道:空仓岭防线、丹河防线和百里石长城防线。而秦军则在王龁的指挥下,设立了沁河、空仓岭和丹河防线。在长平的对抗中,赵军的空仓岭防线最先被突破,迫使廉颇后撤至丹河防线。然而,尽管两军在丹河对峙,廉颇始终未主动进攻,稳守防线,无法取得突破。就在这种僵持局面下,赵国突然换将,赵括上任,最终导致了战争的转折。

如果廉颇继续坚守,他是否能够扭转战局呢?这一问题难以预料。根据史料记载,王龁在多次主动进攻时,均未能突破廉颇的防线。这种情况也许会持续下去,直至秦国的白起上场。白起以擅长围歼战闻名,伊阙之战中,他就曾凭借诱敌深入的策略,成功摧毁魏韩联军。但廉颇经验丰富,防御严密,白起的围歼战术可能难以奏效。

不过,最终的结局表明,即使廉颇坚持防守,秦国依然可能动用更多兵力,以决战形式改变战局。类似王翦与李牧的对决,在赵国已经疲弱的情况下,秦国凭借强大的兵力,逐渐占据了上风。

从长平之战的结果来看,赵国的失败,除了战场上的激烈较量外,还与战场外的政治博弈密切相关。如果赵国能够拉拢盟友,形成合纵,情况或许有所不同。而廉颇若能够继续坚持防守,并避免换将,赵国的胜算无疑会更大。

总体来看,李牧在抗匈奴时的守势证明了防守战术的正确性,而在面对秦国这样强大的敌人时,廉颇的稳扎稳打或许更有机会扭转乾坤。