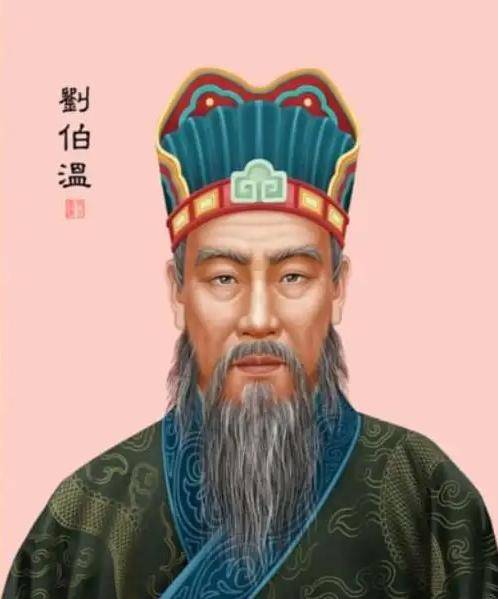

人生充满了选择,每个选择带来的结果各不相同。有的人因为繁华的生活而感到欣喜,也有人因平凡无为的命运而感到遗憾;有人在梦幻般的幻想中徘徊,也有人敢于打破命运的枷锁,迎接新的生命。对刘伯温来说,选择不仅是命运的交汇,更是他一生的信念。不管君臣之间有多少误解与隔阂,刘伯温从未对自己做出的选择感到后悔,反而在生死之间洞察天机,心系百姓,庇佑后代。对他来说,最终的结果并不是最重要的,他享受的是选择过程中的每一分挑战,并坚定地承担起由此带来的一切风风雨雨。

刘伯温生于1311年,正值元朝盛世。元朝由马背上建立,依旧推崇武力治国。在这样的时代,朝廷中的大多数人都崇尚武功,而忽视文学。刘伯温的父亲则是儒家学问的大家,博学多才,尤以儒家经典为基础,严谨教导刘伯温。他年过四十才得子,因此对刘伯温极为宠爱。年幼的刘伯温得到了父亲的全心培养,三四岁便开始学习儒家经典,早早展现出惊人的聪慧与悟性。

小学时,刘伯温学习《春秋经》,这部诗文晦涩难懂,许多同学都难以理解,甚至老师也计划将其分段授课。然而,刘伯温一读便能通达其中的深意,理解了经典的要义。如此神童自然赢得了老师和同学们的赞美,激发了他探索知识的热情。十四岁时,他进入府学,学习程朱理学,精通各种算术与天文地理。在府学里,他孜孜不倦,深得古籍之精髓,特别是对天文与军事产生了浓厚兴趣。有一次他路过书店,看到一本天文著作,便停下来看了大半天,店主看他如此专注,便表示愿意打折,他笑着答道:“这书中的内容我早已记在心中。”店主惊叹道:“一目十行,过目不忘,真乃当世诸葛。”他的学识与洞察力,注定了他日后的非凡成就。

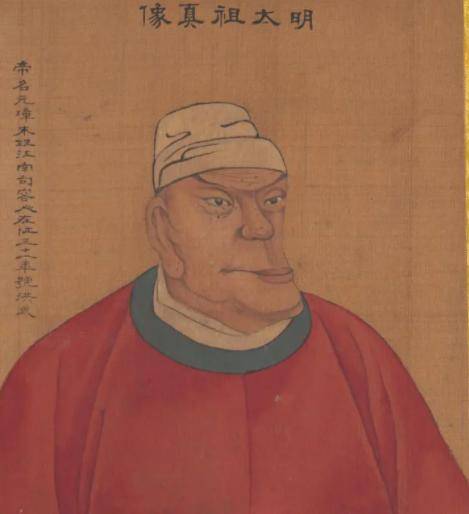

刘伯温的才学让他成为了朱元璋多次寻求帮助的对象。朱元璋出身贫寒,带领一支广受百姓支持的起义军,在元朝暴政下勇敢崛起。然而,缺乏谋士的他,急需刘伯温这样的能人助力。最终,刘伯温决定响应朱元璋的号召,投身于这场改变历史的革命。刘伯温的智慧与谋略,帮助朱元璋击败了众多对手,尤其是在鄱阳湖的水战中,他巧妙地利用敌人的轻敌心理,设计出诱敌之计,最终将陈友谅的军队打得毫无还手之力。此役不仅展现了刘伯温的军事天才,也奠定了朱元璋未来的统治基础。

1368年,朱元璋建立明朝,正式即位为帝,并封刘伯温为诚意伯,护国军师。功成名就的刘伯温开始预感到自己的命运或许将走向终结。尽管他曾一心辅佐朱元璋建立大业,但他深知伴君如伴虎。由于功高震主,他多次想要隐退,但始终未能如愿。在朱元璋心中,刘伯温的才能让他忌惮,担心刘伯温的声望会盖过自己的统治。权力的斗争逐渐激化,刘伯温也感受到皇帝对自己的逐渐疏远。

随着太子朱标的去世,朱元璋开始表现出极度的猜疑心,对任何他认为可能威胁到自己皇位的人都加以排斥。刘伯温多次劝说,但始终未能改变朱元璋的决心。最终,胡惟庸凭借滑头的手段获得了右丞相的位置,而刘伯温则渐渐失去了信任。在一次刘伯温因病在家修养期间,胡惟庸特地送来药汤,而刘伯温明知其中有毒,却依然勉力饮下,以表忠心。最终,刘伯温因服药过度,健康状况恶化,终致死于非命。

临终时,刘伯温留下了四条遗训,其中最重要的是警告后代不要研习天文书籍。他告诉儿子们,天文学虽然博大精深,但它也涉及到国家运势,不应轻易追求。他曾为朱元璋测算过明朝的运势,预言其会延续六百多年,这使得朱元璋既感到欣慰,又隐隐担忧。刘伯温警告,研究这些学问可能会引来祸事,因此,他要求家族后代断绝与天文相关的学习。

第二个遗训则是告诫后代行事要宽厚仁爱,不可加重百姓负担。他深知元朝暴政带给百姓的痛苦,强调人民的支持是江山长治久安的基础,统治者要以仁政取信百姓。第三条遗训则带有深意,他要求家族在他死后送一筐新鲜的鱼给朱元璋,这是一种象征,目的是让朱元璋记住他,回想起他曾经的忠告。最后,他叮嘱家族无论在逆境中也要保持勇气,坚定信念,继续书香门第的传承。

刘伯温去世后,朱元璋的第一反应是派遣史官索取刘伯温生前的天文书籍。朱元璋深知刘伯温的聪慧与能力,但也因为恐惧他可能揭示的未来而有所忌惮。随后,刘家后代遵循遗嘱,带着鱼去见朱元璋。数年后,朱元璋终于明白刘伯温的深意,而他所做的一切也确实为国家的未来提供了深远的影响。

刘家子孙谨记祖先的教诲,最终得以在朝廷中崭露头角,继承了刘伯温的风范与才智。刘家的辉煌并未因时间的流逝而褪色,反而在后代的努力下重现荣光。刘伯温的选择,不仅成就了自己的一生,也为后代留下一段传奇。他的智慧与远见,永远铭刻在人们心中。