塞尚绘画的构图很严谨,他的画面组织的密不透风。

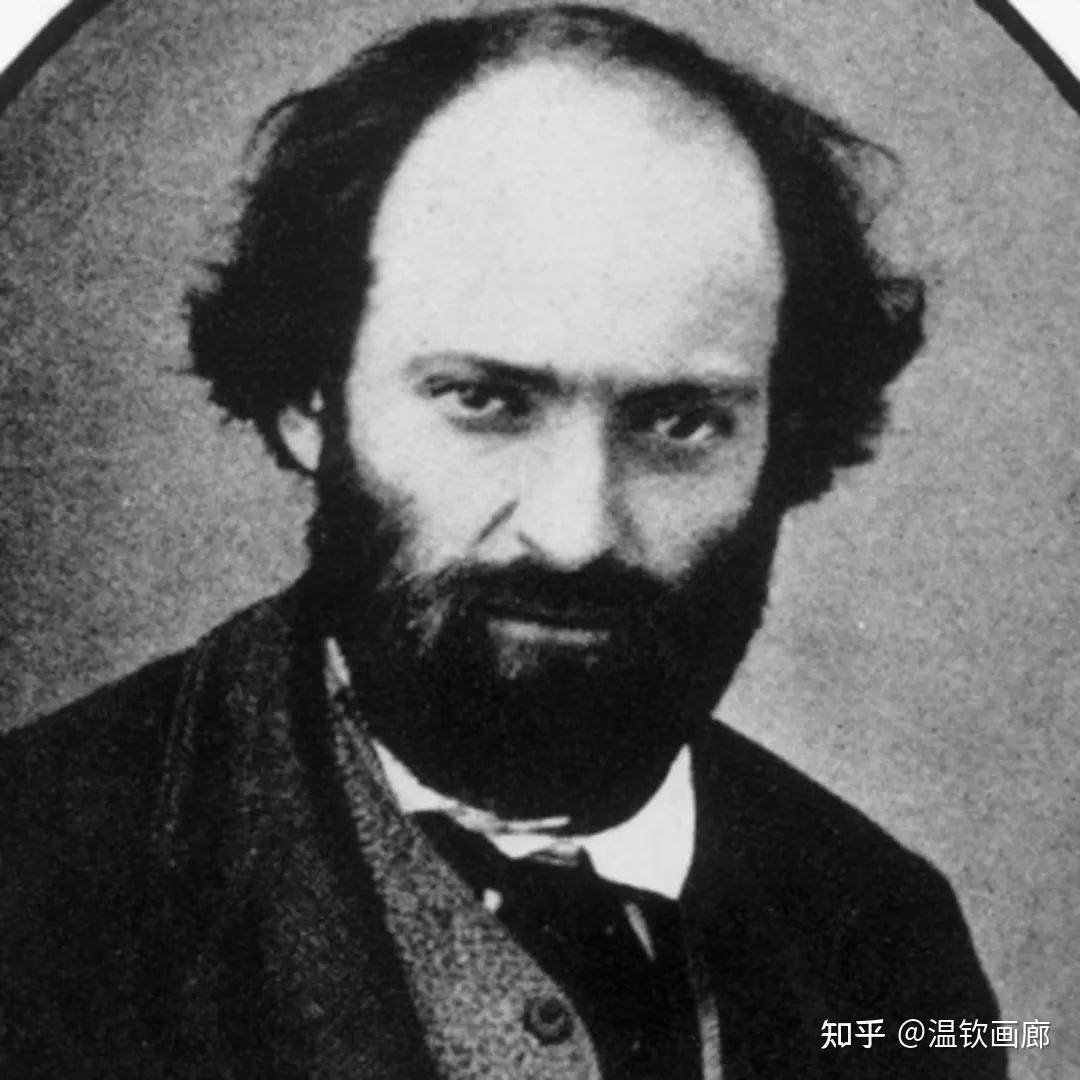

保罗·塞尚(Paul Cézanne,1839-1906)是法国后印象派画家,他的艺术实践影响了20世纪现代艺术的发展,被誉为“现代绘画之父”。西方现代画家称他为“现代艺术之父”、“造型之父”或“现代绘画之父”。

一、艺术理念:形式与结构的理性探索

塞尚的构图哲学根植于其对“自然本质”的独特认知。他主张“用圆柱体、球体和圆锥体处理自然”,认为绘画应剥离表象的偶然性,捕捉物象的稳定结构与内在秩序。与印象派追求瞬间光色不同,他通过几何化思维重构画面,将自然转化为永恒的视觉形式。

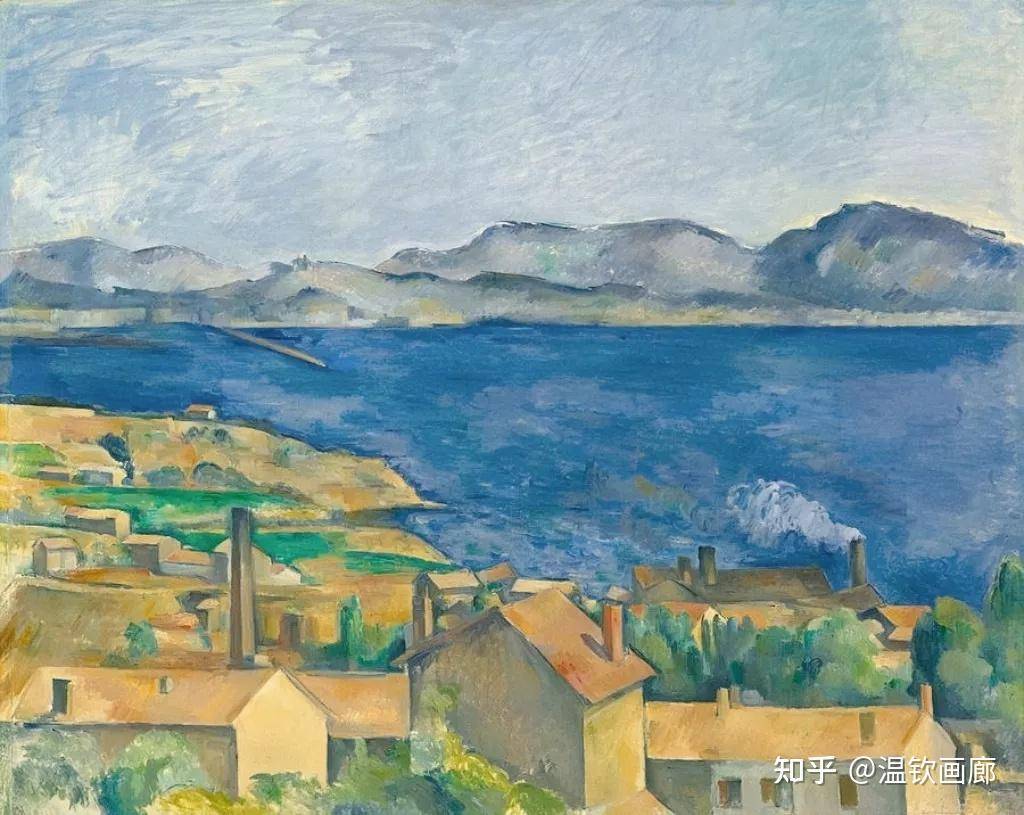

《埃斯泰克海湾》,布面油画,80x99.6cm,1885年

例如《埃斯泰克的海湾》中,房屋与山体被简化为几何色块,通过蓝色与橙色的冷暖对比构建空间纵深,而非传统透视法。这种理念颠覆了古典绘画的模仿传统,为立体主义埋下伏笔。

二、构图形式分析:几何秩序与动态平衡

1. 几何框架的隐性控制

塞尚的构图常以几何图形为骨架。在《玩纸牌者》中,人物布局对称,桌面成为画面支点,人物沉静,空间结构严谨,展现出理性而稳定的构图。酒瓶作为中轴线将画面对称分割,人物手臂形成“W”形动态线,与垂直身躯构成稳定三角结构。这种对称性并非僵化,而是通过暖红与冷绿的色彩对比注入活力,实现“动态平衡”。

《玩纸牌者》,布面油画,60x73cm,1892-1895

2. 二维半空间的视觉革新

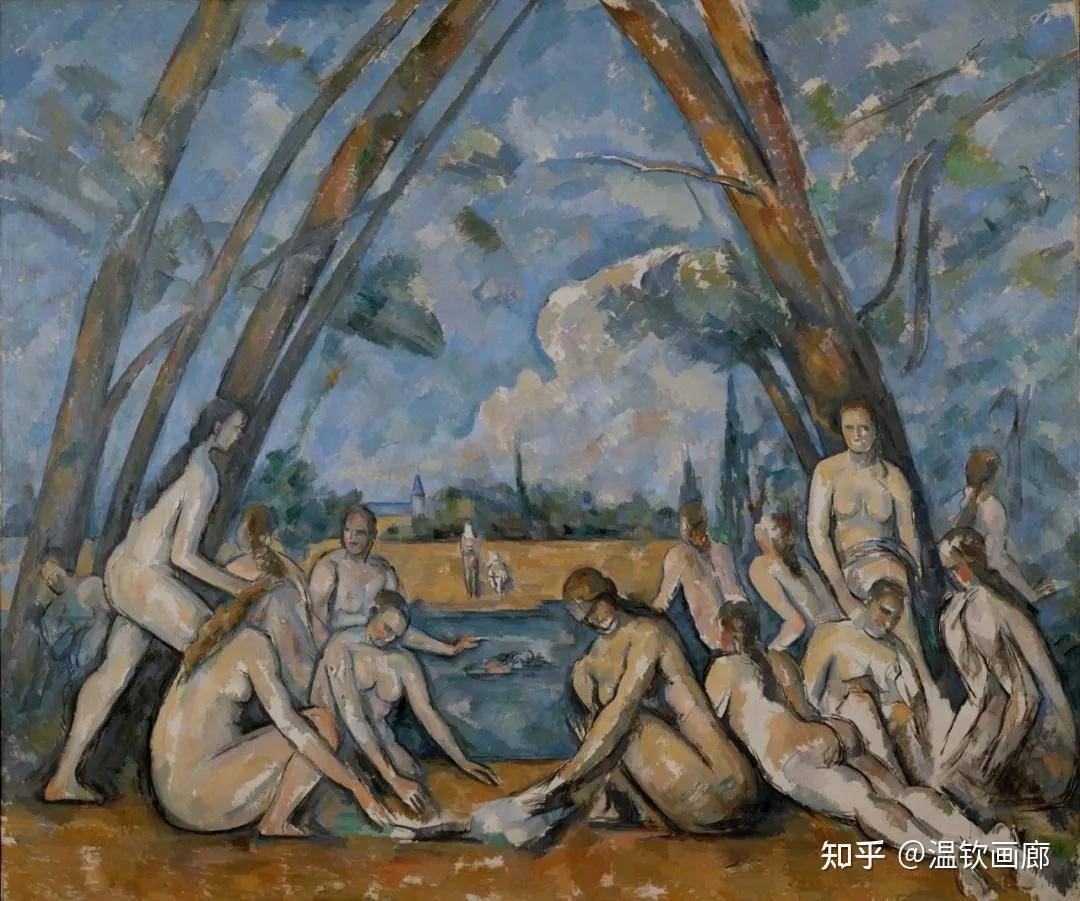

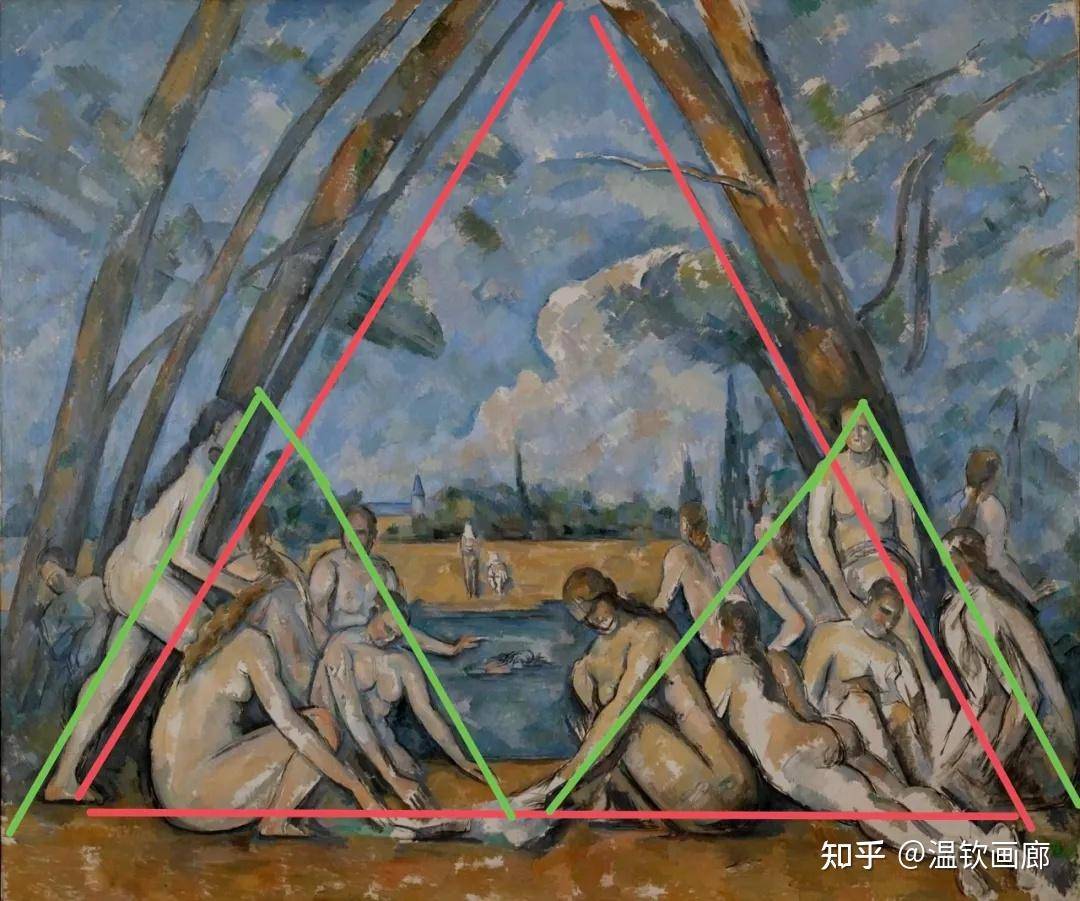

他打破传统透视,创造介于平面与立体之间的二维半空间。在《大浴女》中,倾斜的树干与浴女曲线形成对比,地平线与两侧树木构成三角形框架,压缩景深的同时增强平面装饰性。这种处理既保留空间层次,又突显画面结构的自律性。

《大浴女》,布面油画,210.5x250.8cm,1898-1905

3. 负空间的能动性

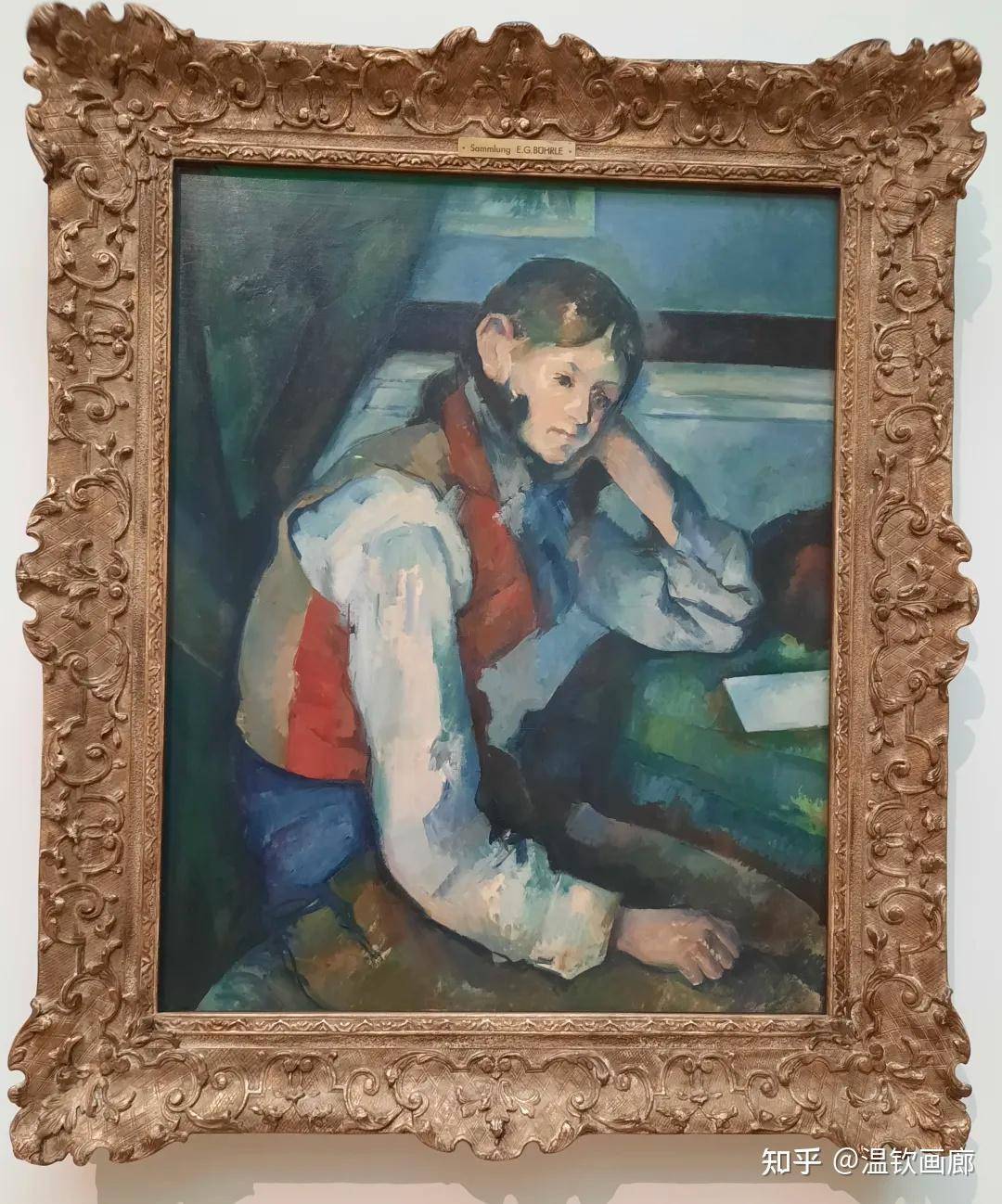

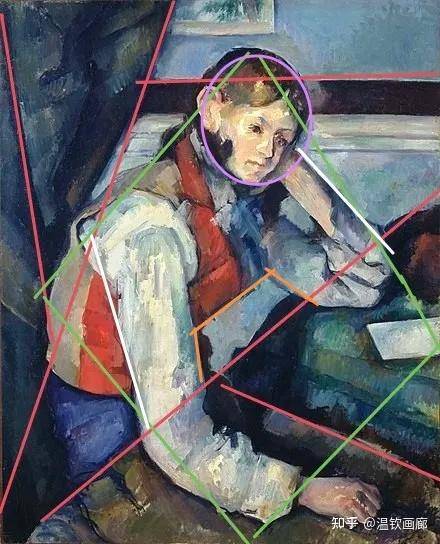

塞尚将空白视为构图要素。《穿红背心的少年》中,左侧窗帘斜线与右侧三角形色块限定人物空间,肘部方形白纸成为视觉支点,缺失则导致画面失衡。空白不仅是背景,更是结构参与者。

《穿红背心的少年》布面油画,80cmx64.5cm,1888-1890

三、色彩与运笔:色块建构与笔触逻辑

塞尚青年期间曾在巴黎学画,因为不被当时人所接受,回到家乡终老一生,独自绘画和思考。离开巴黎时他曾说:我要用三个苹果震动巴黎。他真的做到了,而且还影响了整个世界艺术。

1. 色块替代线条的造型革命

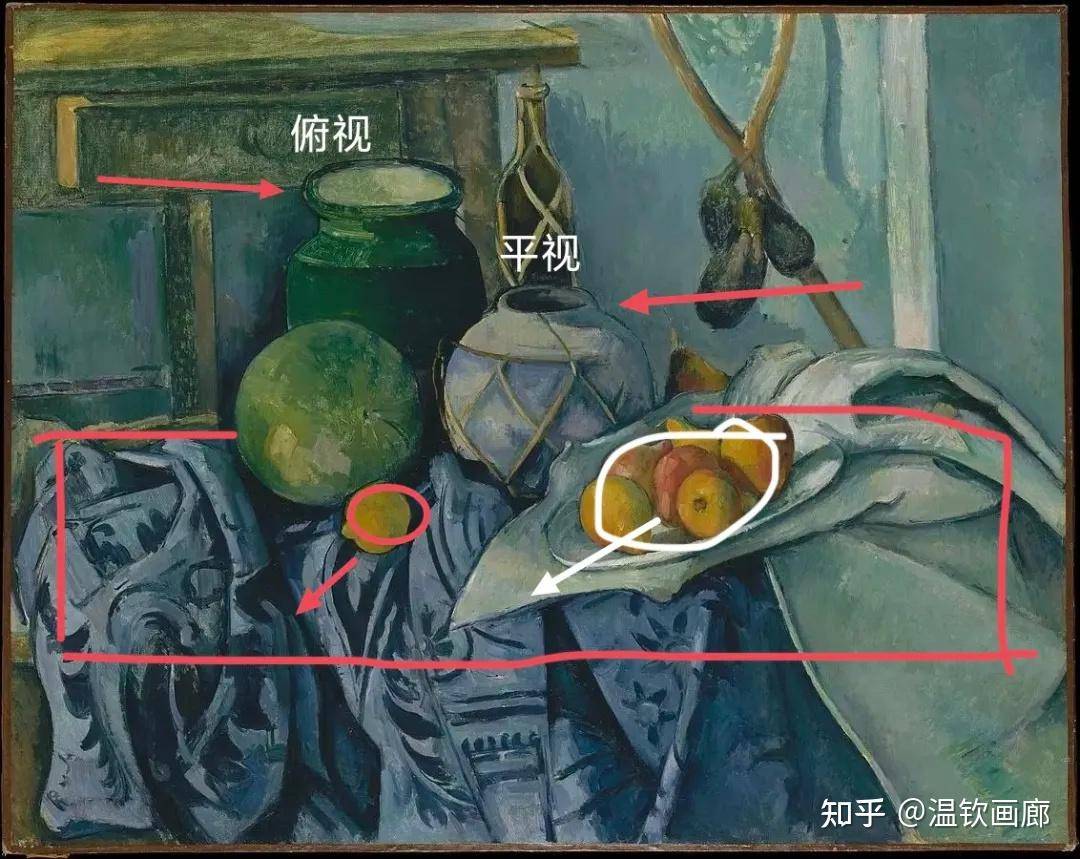

塞尚最重要的用色特点是“色彩即结构”,他不依赖素描,而是用色彩的变化来表现物体的体积感。这影响了野兽派和表现主义。在《姜罐和水果》中,果盘透视虽“错误”,但通过黄、绿、褐色的冷暖渐变与明度对比,物体体积感反而更坚实。他认为“色彩丰富时,形状即饱满”。

《姜罐和水果》布面油画,73x60cm,1895

2. 分色法与笔触秩序

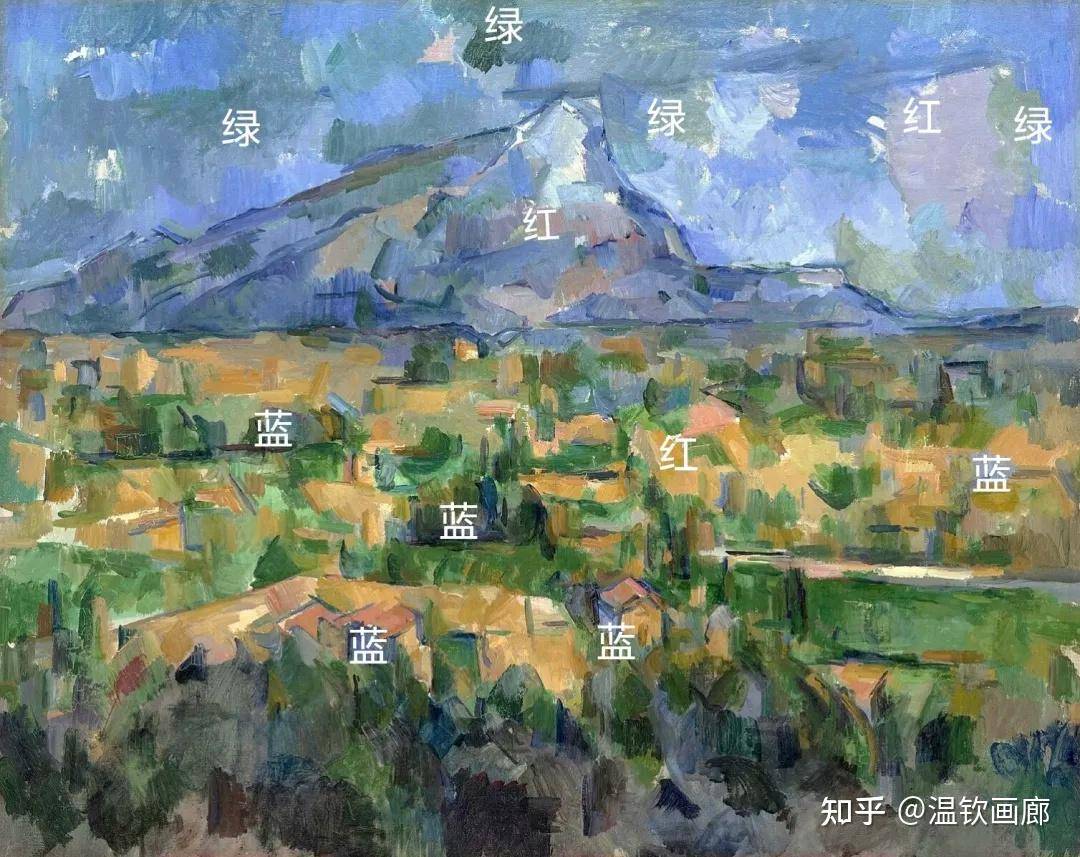

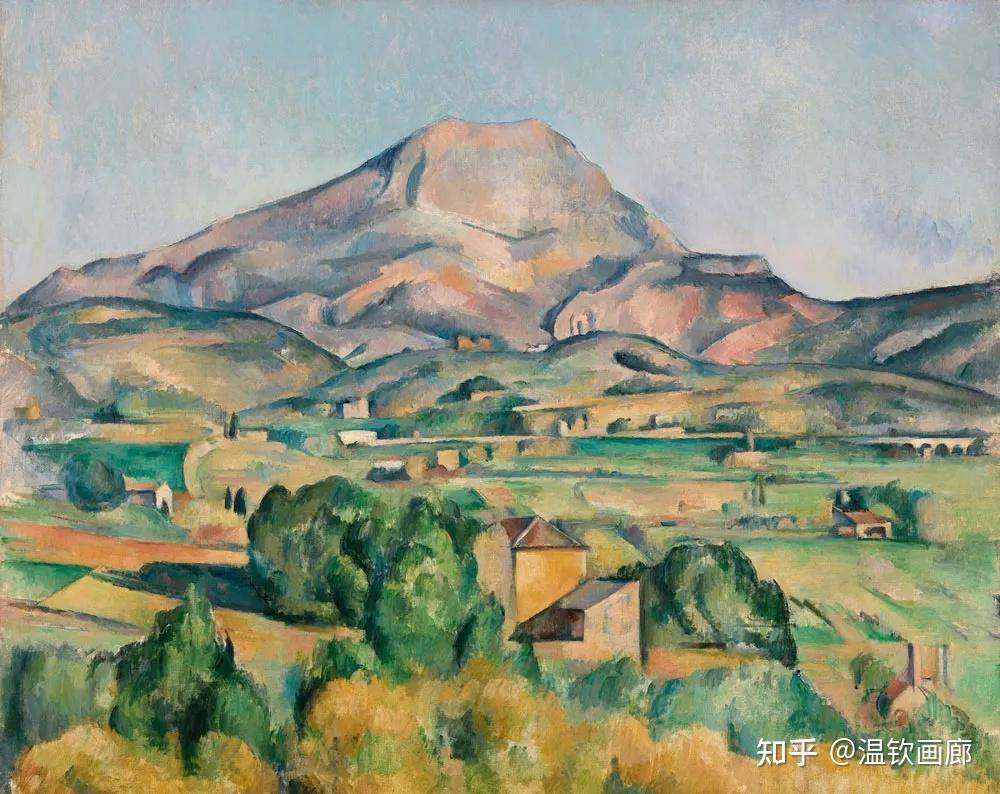

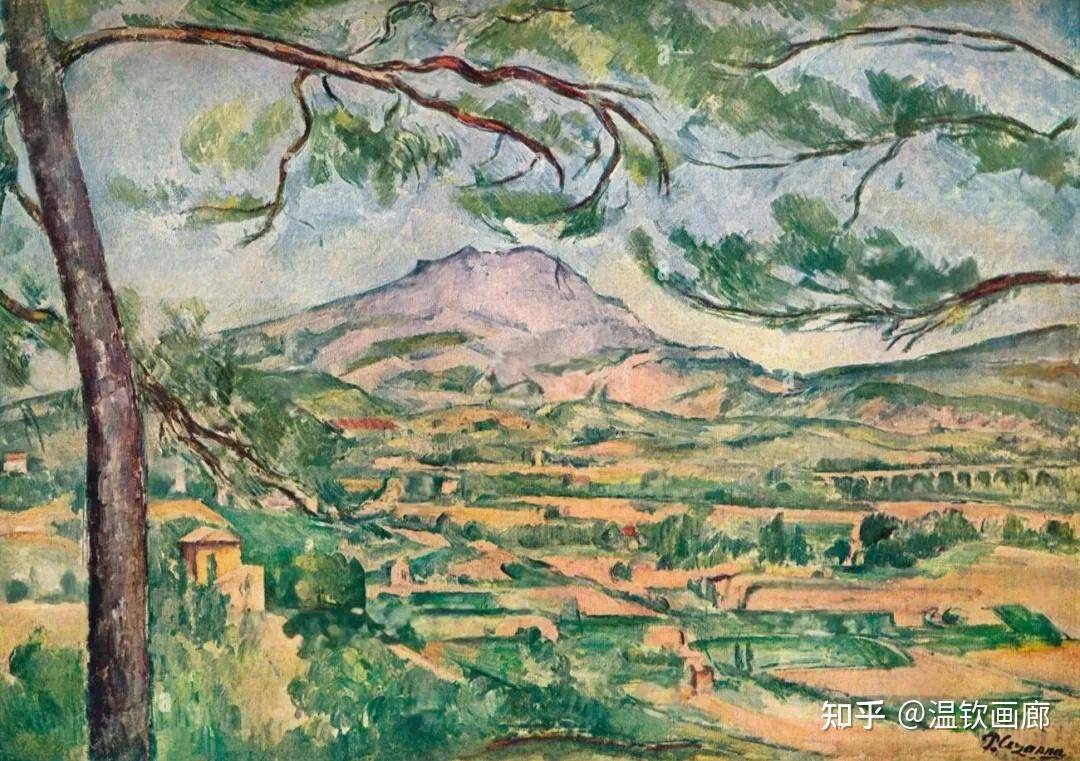

其独创的“分色法”将色彩分解为系统化色点。例如《圣维克多山》中,山体被拆解为蓝、绿、赭石的交错笔触,通过色点并置在视网膜混合,形成颤动的空间感。

他的笔触短促有力,形成网格状排列,使画面充满动态感。笔触方向与物象结构同构,如树干用垂直短笔,水面以水平长线铺陈。例如在《圣维克多山》中山的边缘并非明确勾勒,而是用色块堆积,使其与背景交融,这种处理方式预示了立体主义的手法。

《圣维克多山》布面油画,70x92cm,1904

3.色彩的节奏感

在《浴女》(The Bathers)系列中,蓝、绿、橙等色彩交替出现,使画面既具形式感,又富有生命力。

四、经典作品中的构图范式

1.《玩纸牌者》:对称中的不对称

酒瓶分割画面,人物色彩冷暖对立(左紫蓝/右黄绿),对称构图因色彩张力打破呆板,小面积暖色的纯度抵住大面积冷色压力,赋予底层劳动者纪念碑式的庄严。

2. 《大浴女》:曲线与直线的交响

浴女躯体拉长为流线型圆柱体,与直线树干形成冲突。背景山体以几何色块堆叠,人物与自然在抽象结构中达成和谐,体现“自然即几何”的理念。

3.《静物:姜罐与茄子》:透视变形与色彩补偿

文艺复兴以来的焦点透视法,要求画家模拟人单眼静止观察的视觉经验,构建具有数学精确性的三维空间。但塞尚认为,这种瞬间性、片面性的观察方式,无法传达人类在动态体验中积累的综合感知。

他认为传统透视局限了人的视觉体验,因此在一幅画中综合多个角度。例如《静物:姜罐与茄子》中,桌面前倾,水果似乎随时要滚落,这是因为他在绘画过程中不断调整观察角度,最终形成了“非固定视角”的画面。这种方式启发了毕加索的立体主义。

桌面前倾虽然违反透视规律,但通过橙黄苹果与深蓝衬布的互补色对冲,视线被引导至色彩焦点,变形被视觉平衡消解。

《静物:姜罐与茄子》72.4x91.4cm,1893-1894

五、构图效果:从视觉秩序到精神象征

塞尚的构图不仅是形式实验,更是认知革命的载体。几何重构赋予物象永恒性,如《圣维克多山》的反复描绘,实为对自然本质的哲学追问。二维半空间消解了古典绘画的叙事性,转向纯视觉语言的探索,直接启发了毕加索的立体主义碎片化空间。其色块建构与笔触逻辑,更成为现代绘画从“再现”转向“表现”的关键跳板。

圣维克多山,布面油画,73x92cm,1892–95

圣维克多山,布面油画,66.8x94.2cm,1887

《圣维克多山》布面油画,70x92cm,1904

结语

塞尚的构图体系如同一部视觉哲学宣言:

他以理性解构自然,以感性重组秩序,在几何与色彩的交织中,开辟了一条通往现代艺术的“结构主义”道路。正如梅洛-庞蒂所言:“塞尚的绘画不是对自然的模仿,而是对自然如何显现的揭示。” 其构图革命至今仍在启示艺术家:真正的创新,始于对既有规则的深刻理解与勇敢重构。

塞尚的艺术实践不仅仅是技巧的革新,更是对绘画本质的探索。他的作品超越了表面再现,而是以更深层次的方式去构建世界。无论是立体主义、抽象派还是当代艺术,都能从他的作品中汲取灵感。

在我们的绘画实践中,如果能借鉴他的观察方式、色彩运用和构图思维,我们就能创作出更有深度的艺术作品。