痔病的发病率极高,自古以来就有“十人九痔”的说法,同时痔病也是肛门直肠疾病中发病率最高的。

据统计国内发病率占总人数的46.3%,根据其发病部位又分为内痔、外痔和混合痔。因痔病极少单独存在,故临床上以混合痔居多。

针对其发生发展的病因、病机、 临床上有很多治疗的方法。痔病的治疗以消除症状为首要原则,一般治疗时以先保守治疗为主,对于保守治疗无效或临床症状严重的患者采用手术治疗的方法。

国内外对于痔病的治疗已经有两千多年多年的历史。早在公元前476年古代医家就发明了治疗痔病的结扎切除法,继而出现了塞药、熏洗、针灸治疗等保守治疗方法。

此类方法虽有效,但只是缓解症状,不能从根本上解决痔病。

混合痔外剥内扎术是国际上公认的治疗痔病“金标准”,该手术虽然可以将痔病根治,但其依然存在较明显的手术后并发症,如术后水肿、疼痛、肛门狭窄等。

TST(tissue-selecting therapy)术,又称选择性痔上粘膜切除术,是传统中医与现代医学相结合的痔病治疗方法,该术式能够降低PPH手术的风险。

通过肛门镜进行微创治疗,将痔切除,同时保留粘膜桥,最大限度保证了肛门精细感觉功能, 使手术与生理结构特点有更大的一致性,TST术狭窄发生率低,疼痛程度轻微,手术恢复快,治疗效果好。

中医学对痔病的认识

痔病名的提出最早见于公元前476年的《山海经》和《五十二病方》等古文献中, 为后世医学所用,并一直沿用至今。

《山海经.南山经》中有:“南流注于海,其中有虎蛟,其状鱼身而蛇尾,其身如鸳鸯,食者不肿,可以已痔”。

《五十二病方》 最早的记载了有关于痔病的证候以及分类,其将痔分为“牡痔”“脉痔”等。并且提出了其治法,如治“牡痔......系以小绳,剖以刀”,这一方法为后世的结扎切除法奠定了基础。

还有治“牡痔”的肛门探查术、熏治法、敷布法以及热熨法,坐浴法, 都是世界上记载较早的痔病手术疗法及保守方法。

约公元前476年的《素问.生气通天论》曰:“筋脉横解,肠澼为痔”,对痔的病因病机有了一定认识。

汉代张仲景《金匮要略》中有“小肠有寒者,其人......有热者必痔”,更有“下血,先便后血,黄土汤主之......赤小豆当归散主之”的记载,说明当时既对痔疮有初步认识和鉴别诊断,又提出了具体的治疗方药。

2世纪的《神农本草经》所载的 21种治疗肛肠病的药物中,其中有6种药提到可治痔病,由此可见,汉代对治疗痔病的药物有了初步分类。

病名

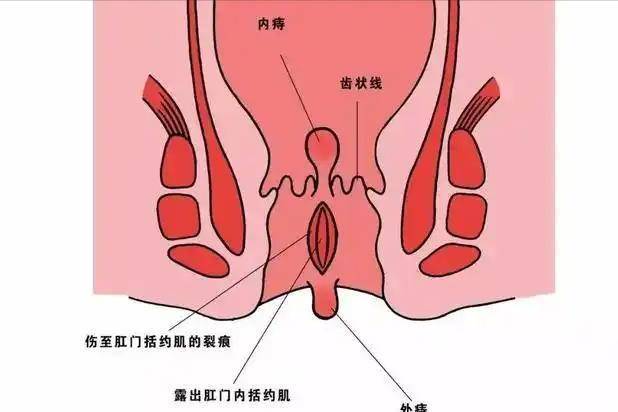

痔是直肠末端粘膜下和肛管皮肤下直肠静脉丛扩大、曲张所形成的柔软静脉团或肛管皮肤下的皮下血栓形成或增生的结缔组织,俗称痔疮。

临床上根据发生部位的不同,分为内痔、外痔和混合痔,痔在肛门直肠疾病中最为常见。

其中大多数为20岁以上的成年人,据有关文献报道,痔疮人数约占受检者人群的46.3%。

现代医学对痔病的认识过程

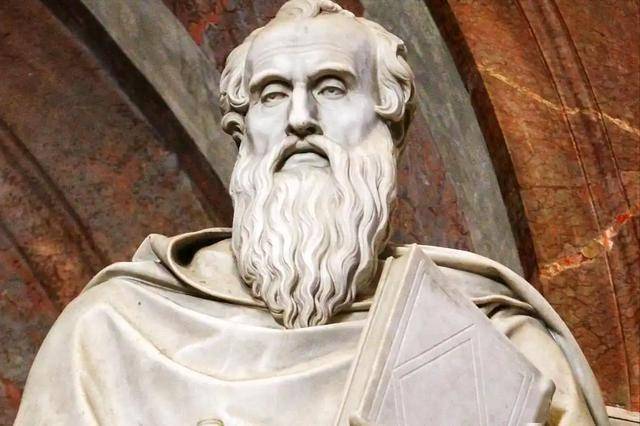

公元前460~377年,希波克拉底认为痔的病因是来自“脾血”和“胆液”的废物积聚形成的。

而痔病的出血是这些积聚废物的排泄,他认为这些“痔血”排泄到体外还可以预防胸膜炎,癫痫,丘疹等其他疾病。

公元131~201年,古罗马医生Galen 首先提出了直肠(Rectum)名称,并根据痔的大小,数目,以及位置和性质的不同, 将痔分成五类。

公元527~565年,拜占庭御医Etirs提出了痔的“动脉瘤”观点。 公元1660~1734年,普鲁士宫廷医生仍然受希波拉底影响,认为痔的出血并不是疾病,而是一种“自身净化”的生命现象。

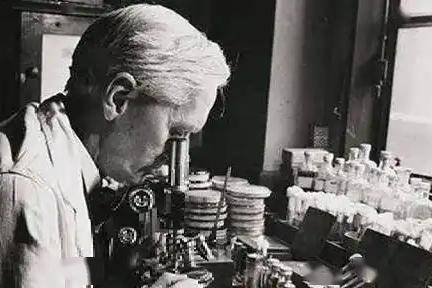

18世纪随着解剖学的发展,一些疾病的病因,病理和治疗被解释,意大利学者确立了痔的发病实质上是痔的静脉曲张。

痔的病因

18世纪随着解剖学的发展,一些疾病的病理,病因和治疗得到解释。意大利学者Morgagni于1749年阐述了四足动物不发生痔的事实。

并且认为人类发生痔是由于身体直立,并与遗传有关。他详细的研究了肛管解剖,并命名了肛瓣和肛柱。

1760 年出版的《詹姆士大辞典》中对内痔的解释是:“因为痔静脉没有静脉瓣,所以难以将垂直的痔静脉血液输送到门静脉。”

因此确立了静脉曲张学说,这一观点在切除的痔组织病理切片中也得到了部分支持。

在显微镜下可清楚地看到静脉扩张、管壁的萎缩。管壁中层和外层的弹性组织被显微组织所代替。

管壁中有时可观察到炎症细胞, 管壁内外均有血栓形成。在电镜下可观察到痔静脉丛曲张,存在淤血,由于血管壁通透性的增强,组织间质水肿,静脉回流差,以致动脉扩张。

有时在切除的痔标本中也能够肉眼清楚地看到曲张的静脉及血栓。

肛垫下移学说

1975年,Thomson提出内痔的病因是肛垫下移学说,肛垫是人体正常解剖结构, 是高度特化血管性衬垫,痔由肛垫性下移而成。

他对3位青少年,10位婴儿和83位成人的尸体进行了肛管直肠的标本对比研究。经研究发现肛管齿线上方粘膜增厚,由血管、平滑肌(Treiz肌)、弹力纤维和结缔组织构成,称之为肛垫。

肛垫实际上是肛管正常的解剖结构,在齿线上方有宽1.5~肛垫的平滑肌又称Treitz肌,其功能是防止肛垫滑脱。

Treitz肌随着年龄增长退行性变加重,变得扭曲松弛,自然断裂,肛垫下移,从而导致痔的发生,这就是1994年Londer等提出的肛垫下移学说。

Hyams和 Philpott认为排便努挣和不规则的排便习惯是造成肛垫下移和淤血的原因。

痔的治疗

痔的治疗原则以改善和缓解症状为前提,一般对于无症状的痔无需治疗,对于症状明显的患者,可有选择性的治疗,痔的治疗必须遵循“先保守、后手术”和“微创” 的原则。

痔的治疗方法只要包括手术治疗和非手术治疗,非手术治疗包括内治法和外治法,非手术治疗以控制和消除症状为主。

对于保守无效的痔可采用手术治疗,但应根据不同的适应症采用合适的手术方法,确保痔的有效治疗。痔的外治法包括熏洗坐浴法、塞药法、外敷法、针灸法、枯痔法、其他疗法。

熏洗坐浴法

熏洗坐浴法是指将药物用水煎或用开水浸冲后,趁热熏蒸,熏蒸后用药物清洗患部的治疗方法。

古文献中称为“气熨”“淋洗”等,对痔病患者采用熏洗坐浴法,可使患部周围气血通畅,温通经络,促进局部血运。

塞药法

该法适用于内痔的治疗,塞药是将药物制成栓剂,置于肛内,使药物与病灶直接接触,便于直肠粘膜的吸收,使药物直达病所,也能润燥,保护直肠粘膜。

我国最早提到肛门栓是在《伤寒论》中,该书详细说明了其制备的方法,栓剂的组成多含有止血、清热中药,不同的栓剂所含药物组成不同,也有很多专科院内制剂。

外敷法

该法是将药膏或药散直接敷于患处,其作用与塞药法相似,适用于各期内痔、炎性、血栓性外痔及痔术后,有清热解毒、消肿止痛、去腐生肌等作用。

因人因病的个性化治疗原则,根据病人情况选择不同浓度、不同药物进行局部湿热敷。

热敷法通过局部加热,使局部腠理疏通,气血运行通畅,肛肠病多由风、湿、燥、热、气血亏虚引起,内治应清热利湿、益气养阴。

外治以清热利湿为主,多选用黄柏、苦参等清热利湿药物。将湿敷与热敷结合,取得显著效果。

针灸法

215~282年,晋.黄甫谧在《针灸甲乙经》中记述了针灸治疗痔等肛肠疾病的方法,主要有针刺,挑治、穴针等其他方法。

针刺法主要用于痔病急性发作期的治疗, 具有消肿止痛、止血之功,常取长强、委中、承山等穴。挑刺法操作较容易,通常选取背部痔点挑开,止痛快。

同时具有放血疗法之功效,火针则用于虚寒型痔疮效果明显。

我国有壮医认为:痔病发生后会在腰骶部的皮下出现网结点,这种网结点即为 “痔点”,通常为硬结或色素点。

壮医通过针挑疗法挑刺皮下网结点,重手法牵拉刺激网结内纤维,排出淤血,疏通经络,激发经络抗病邪功能。

壮医线点灸疗法是广西民间的传统外治方法,是用壮药炮制的苎麻线,点燃后直接灸患处体表穴位。此疗法能疏通气机,祛风通痹,消肿散结,活血化瘀。

有学者将此两种方法结合,与单纯针刺穴位对比,该方法在缓解痔病便血、疼痛、水肿方面具有明显优势。