白雪消融,山林泛绿,农历三月十六日,东北林区的伐木工人们早早地停下手中的活计,换上干净的衣裳,聚集在一起,庄严肃穆地祭祀着他们心中的守护神——老把头孙良。这一天,是东北地区独有的"木把节",也叫"老把头节"或"山神节"。

一个闯关东的英雄传说

"木把"是东北伐木工人对自己的称呼,朴实中透着自豪。而他们敬仰的"老把头"孙良,则是一个真实存在却又被神化的传奇人物。

清朝初年,朝廷实行封禁政策,严禁汉人进入东北林区。当时的官兵稽查严格,闯入者轻则驱逐,重则处死。就在这样的背景下,有一位名叫孙良的山东莱阳人,不畏艰险,只身翻越关山,进入原始森林谋生。

旧《临江县志》中记载了孙良的一首自述诗:“家住莱阳本姓孙,翻江过海来挖参。三天吃个啦啦咕(昆虫),教我伤心不伤心!嗣后有人来找我,顺着古河往上寻。入山再有迷路者,我当作为引路人。”

这首朴实无华的诗,道出了孙良艰苦卓绝的山林生活,也展现了他乐于助人的高尚品格。传说中的孙良白发银须,面容慈祥,常年手持"索拔棍"(一种挖参工具)在密林中穿行,不仅自己寻找人参为生,还热心指引迷路的山民,救助遇险的采参人。

多年后,孙良在林中去世,但林区的人们相信,他的灵魂依然守护着这片森林,引导迷路者,保护山民安全。于是,人们将他奉为山神,每年农历三月十六日举行祭祀活动,这就是"木把节"的由来。

祭祀仪式与木把舞:粗犷中的敬畏

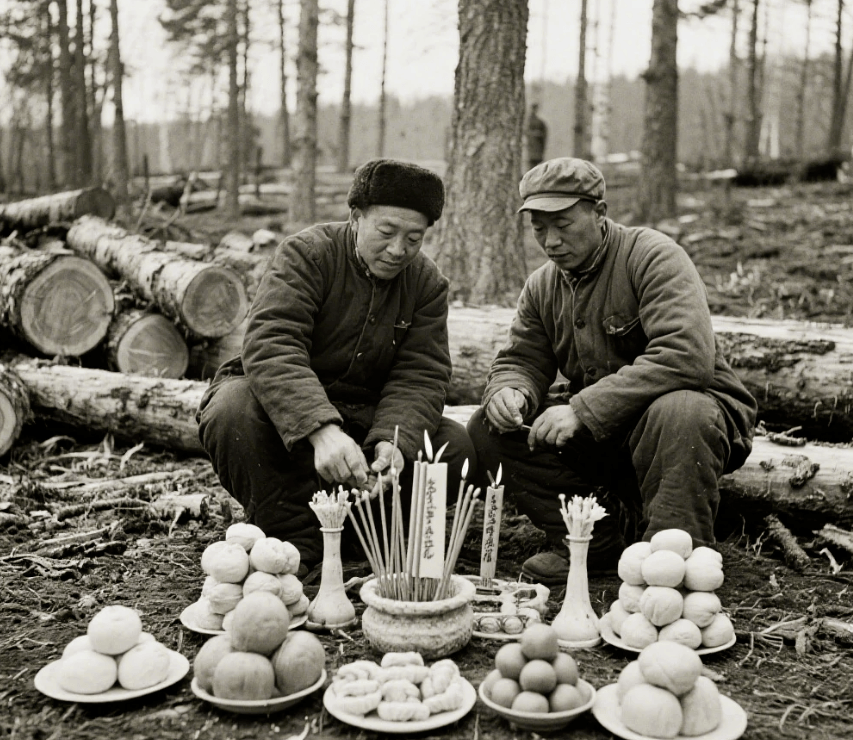

木把节这天,林区工人会选择一处平坦开阔的地方,搭建简易祭台,摆上供品。供品多为山珍野味、自酿烧酒、粗粮饭食等,质朴而丰盛。

祭祀开始前,年长的工人会带领大家整理衣冠,肃立台前。主祭人点燃香烛,献上供品,然后高声朗读祭文。祭文内容多为感谢老把头的保佑,祈求来年伐木平安,生计兴旺。

祭祀结束后,最令人期待的是"木把舞"表演。这是一种源自伐木生产实践的民间舞蹈,动作粗犷有力,节奏明快激昂。舞者手持伐木工具或木棍,模仿砍树、运木、过河等动作,生动再现了伐木工人的日常劳作场景。

舞蹈中,有时会出现一位扮演老把头的角色,白须飘飘,手持索拔棍,在队伍中穿行指引,象征着山神对工人的保护。整个舞蹈既是对老把头的敬意表达,也是对平安丰收的祈愿。

林区飨宴:粗犷中的精细

作为一个与生计紧密相关的节日,木把节的饮食自然也别具特色。节日这天,林区工人会准备一顿丰盛的"木把宴",既是祭祀后的共享,也是对来年丰收的期盼。

山珍野味:森林的馈赠

木把宴上,少不了各种山珍野味。春季的东北林区,刚刚解冻的土地里冒出了嫩绿的蕨菜、香椿和各种野菜。工人们会采集这些时令鲜物,简单烹饪后上桌。

其中最受欢迎的要数"老把头炖鸡"。这道菜用林子里散养的土鸡,加入山参须、黄芪、枸杞等林中草药,文火慢炖至鸡肉酥烂,汤汁浓郁。传说这是老把头生前最爱的一道菜,吃了能增强体力,抵御山林中的寒气。

粗粮细作:朴实的智慧

东北林区物资匮乏,精细粮食有限,木把宴上的主食多为粗粮制品。最具代表性的是"老把头饽饽",用玉米面、高粱面或荞麦面制成的圆形饼状食品,外表粗犷,内里却往往包裹着精心调制的馅料,如野菜、肉末或山果。

这种饽饽不仅饱腹耐饿,还便于携带,是伐木工人入山时的必备干粮。在木把节这天,人们会特意做得精细些,以示对老把头的敬意。

山果野酿:自然的醇香

木把宴上的饮品,多为自酿的粗粮酒或山果酒。东北林区盛产山葡萄、山楂、蓝莓等野果,工人们会用这些果实酿制果酒,香甜中带着野性的芬芳。

最具特色的是"老把头烧酒",用高粱、玉米等粗粮发酵蒸馏而成,度数不高,却有着独特的谷物香气。木把节这天,人们会用这种酒敬老把头,然后围坐一圈,轮流饮用,寓意团结互助,共同进退。

木把节之所以能在东北林区流传百年,不仅因为它是一种民俗活动,更因为它承载着"木把精神"——那种面对艰难险阻不屈不挠的勇气,在恶劣环境中求生存的智慧,以及团结互助、共渡难关的坚韧。

孙良冒险入林的故事,折射出早期闯关东移民的艰辛历程;木把舞中的劳动场景,展现了伐木工人与自然抗争的坚毅;木把宴上的粗粮美食,则体现了东北人变废为宝的生活智慧。

在今天这个物质丰富的时代,我们或许不必再为基本生存而奋斗,但木把精神中所蕴含的那种坚韧不拔、自强不息的品质,依然值得我们传承和弘扬。

当我们在农历三月十六这天,品尝一碗老把头炖鸡,咬一口粗粮饽饽,不妨也想一想那位白发银须的老人,想一想他在密林中开辟的那条生路,以及他留给我们的宝贵精神财富。

这或许就是木把节最深层次的意义——不仅仅是对一位英雄的纪念,更是对一种精神的传承。在东北这片广袤的黑土地上,木把节如同一棵顽强生长的松树,历经风霜,依然挺立,向我们诉说着那段艰苦卓绝却又充满希望的历史。