人上了年纪之后,最常听到的一句话就是:吃清淡点,肥肉千万别碰。这话看起来没毛病,尤其是在高血压、高血脂、高血糖满天飞的当下,大家一听到“肥肉”两个字就皱眉,好像只要吃了一口,血管就会堵死,心脏就要罢工。

但话又说回来,老人若是长期一点肥肉也不吃,真的就更健康了吗?这个问题,我在医院里见得多了,说起来你可能不信,有些人还真是越吃得“清淡”,身体反而越虚,越容易出毛病。

我在门诊时接待过一位70多岁的男性患者,他身体瘦得厉害,脸色蜡黄,时常觉得乏力,干什么都提不起精神。

他说自己已经好几年没碰肥肉了,连肉汤都不喝,做饭从来不放油,坚信吃得越素越长寿。

但检查完之后,发现他胆固醇低得可怕,血液中的脂溶性维生素严重缺乏,免疫力也大不如前。这个例子并不特殊,类似的病例我见得太多了。

所以今天,我想好好跟你聊聊,老人如果坚决不吃一点肥肉,用不了多久,身体可能会悄悄发生几种变化。别急着一棍子打死肥肉,它不是“坏人”,关键是怎么吃、吃多少、吃的是什么部位。

胆固醇不足,记忆力越来越差

很多人一听“胆固醇”就吓得半死,仿佛它就是引发心梗的炸弹,但在身体里,胆固醇可不是敌人,它是构成大脑神经细胞膜的重要成分之一,还参与合成多种激素。

老人如果长时间吃得过于清淡,脂肪摄入量不足,血液中的胆固醇水平可能就会低于正常范围,这种情况在医学上叫做“低胆固醇血症”。

我印象特别深刻的是有一位女性患者,平时饮食非常讲究,从来不吃动物脂肪,连鸡蛋黄都不碰。

最近半年,她总是记不住东西,刚放下钥匙就忘了放哪儿了,有时还会叫错孙子的名字。

她来医院检查,医生发现她的总胆固醇水平明显偏低,进一步做了神经功能评估,发现她的认知能力已经开始下降。

大脑是一个很“爱油”的器官,它需要胆固醇来维持细胞之间的信息传递,缺了这些脂质,神经元之间沟通就出问题,记忆力和反应力也会随之下降。

过低的胆固醇水平和认知障碍之间存在显著的关联,特别是在老年人群体中,这种关系更为明显。

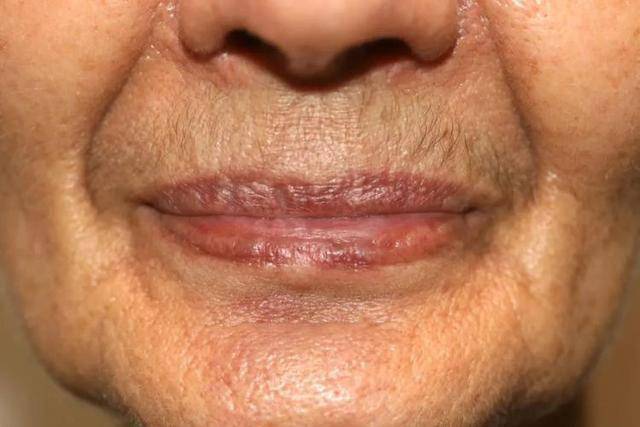

皮肤变干,嘴唇易裂

很多老年人冬天皮肤干得厉害,脸上起皮,嘴唇裂口子,甚至手指尖也会爆皮,抹多少护手霜都没用。你可能以为这只是年龄大了的问题,但其实,这背后很可能和脂溶性维生素缺乏有关系。

而这些维生素,比如维生素A、维生素D、维生素E,它们都需要通过脂肪来吸收,你吃得太清淡,没有油脂,它们就进不了身体,更别说起作用了。

有一位患者,住院时我查房发现他皮肤干得像树皮一样,指甲也脆弱,一碰就裂。他说自己为了“健康”,好几年不碰动物脂肪了,做菜只放清水焯,连香油都不加。

检查他的营养指标发现,他体内的维生素A和E水平远低于正常值,这是典型的脂溶性维生素吸收障碍型皮肤干燥。

后来我们让他适量吃些五花肉、鸡蛋黄,并配合维生素补充剂,一段时间之后,他的皮肤慢慢恢复了正常。

免疫力下降,老是感冒,伤口不容易好

你会发现,有些老年人一年到头不是感冒就是咳嗽,伤口一不小心划了口子,要好上半个月。

而有些人却很少生病,哪怕偶尔咳嗽一两天就好了,这其中除了遗传体质的影响,还有一个被忽略的重要原因,就是脂肪摄入的质量和数量。

一位患者,他坚持吃素七八年,后来冬天一冷就感冒,住院时医生发现他的白细胞数量偏低,身体处于“免疫疲惫”状态。

而在补充了一段时间的动物脂肪、增加蛋白质之后,他的感冒次数明显减少,精神头也足了。

医生解释说,脂肪中的某些脂肪酸,像亚油酸、亚麻酸这些成分,是维持免疫系统运作的重要物质。如果长期缺乏,不仅抵抗力下降,慢性炎症也更容易发生。

胆结石、脂肪肝风险反而升高

听上去有点让人难以置信,不吃肥肉,怎么还会得脂肪肝、胆结石呢?但事实上,这类病和“吃太少脂肪”一样密切相关。

脂肪摄入过少,会导致胆汁在胆囊中长时间停留,无法被刺激排出,久而久之就容易形成结石。而长期缺乏脂肪,又会让肝脏代谢紊乱,使脂肪堆积在肝脏中,形成“营养不良型脂肪肝”。

我记得有位身体特别瘦的患者,几乎不吃油,连面包都是买脱脂的,但他检查出胆囊里竟然有三颗结石,医生一听他平时饮食,就叹了口气,说这正是典型的“脂肪摄入不足型胆结石”。

他还以为只有大鱼大肉才会出这毛病,结果是“吃太清”也出了问题。

我不是鼓励大家天天吃肥肉,更不是说五花肉能治百病。但我必须实话实说,老人如果完全不吃脂肪类食物,尤其是动物脂肪,用不了多久,身体真的会慢慢出毛病。

不是一下子就病倒,而是那种说不清的疲惫、慢慢变差的免疫力、不知不觉变差的记忆力,最后一个个堆在一起,就让人老得快、病得重。

适量摄入肥肉,特别是那种天然饲养、不过度加工的肥肉,是可以帮助身体获得优质脂肪酸和脂溶性维生素的,只要不过量,只要不过度加工,就比你每天拿脱脂食品、素食硬扛要来得靠谱得多。