| jjybzxw | 2025-10-26 09:40 |

|

© 存在建筑 湖南湘江新区城市馆(以下简称“城市馆”)为更新改造项目。原建筑由地方工作室2009年设计,于2010年完工并投入使用,建筑主体为钢结构,原建筑从设计到施工建造完成仅6个月时间。作为先导区(湘江新区前身)规划展示馆(以下简称“先导馆”)使用。

▲项目鸟瞰© 存在建筑

▲整体区位鸟瞰© 存在建筑 尽管使用时间并不久远,因建设方前期不清晰的功能定位及后期封闭式运营管理,导致10多年来建筑三易功能,“打补丁”式的功能翻改导致建筑主体大面积漏水、结构构件锈蚀严重,存在系统性安全隐患。在李自健美术馆和谢子龙影像艺术馆相继建成并稳定运营后,湘江西岸洋湖D区已经成为长沙的“艺术文化客厅”,人流如织、艺术活动应接不暇。而功能设置过于单一化的先导馆也在客观上“拒绝”了它的观众。另外,展示内容和手段的陈旧难以满足和呈现湘江新区日新月异的发展成果,逐渐沦为新区的“负资产”。主管部门为摆脱先导馆被社会与普罗大众“遗忘”、“边缘化”的艰难处境,对展馆功能重新定位,并全方位更新改造软硬件设施。新的城市馆既是新区对外展示的精神窗口,又是市民日常文化活动的聚集地。

▲项目在城市中的关系© 存在建筑

▲湘江新区城市馆© 存在建筑 空间重构 项目设计起源于一个朴素的想法:如何激发建筑空间的活力,使得不同的公共活动能够发生在建筑中随时随地的发生,将建筑空间还给公众与城市。考虑建设成本和周期的种种限制条件,本次设计的空间操作聚焦于保留原有空间的物理架构、重构空间的认知体验。

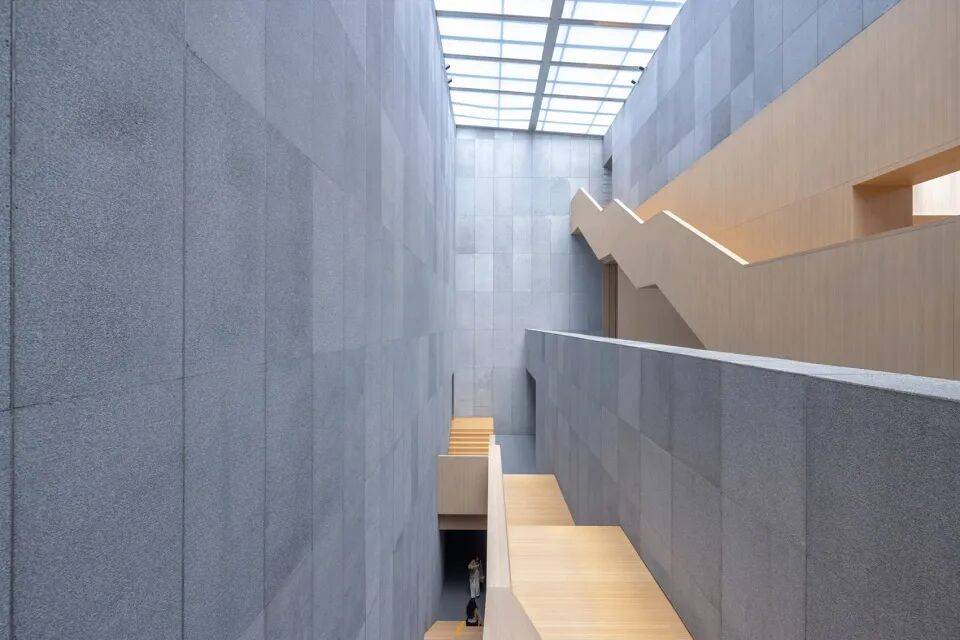

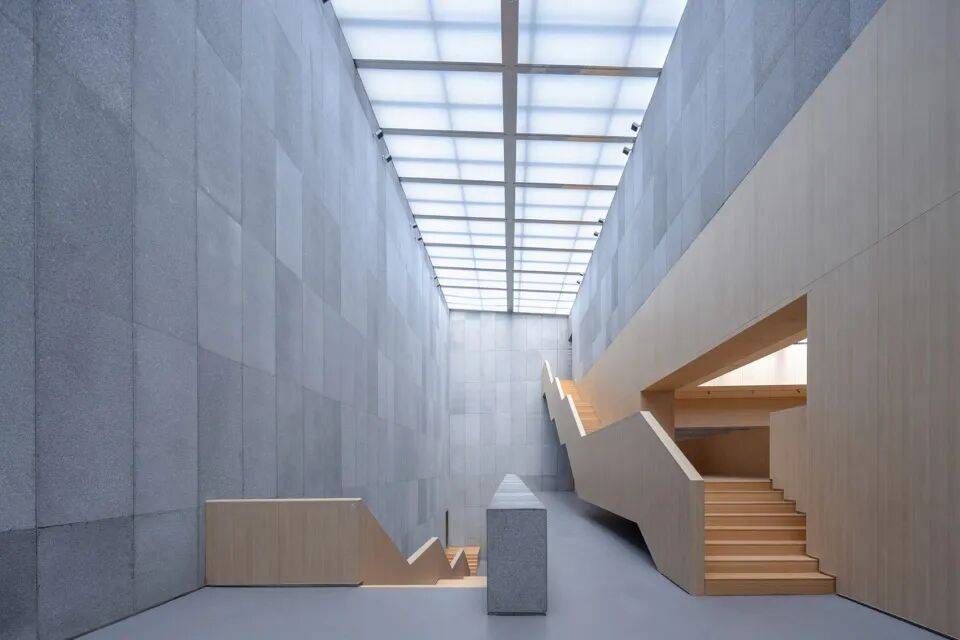

▲整体鸟瞰© 存在建筑 设计将建筑核心位置的实物沙盘移除后,将楼板与顶棚打开,使天得以“进入”到建筑内部。天窗与透明膜的设置完成了建筑空间的围合,同时也确保没有阻断对天的感知。一层环绕的墙体全部打开,二层和三层连续错动地设置洞口,保证了中心空间对四周任意空间的通达。昏暗沉浸的展陈空间变为开敞的、带有某种精神的公共空间。

▲建筑主立面© 存在建筑 人在这里能够感受与自然的联结,享受观展间隙片刻的放松,或是组织一些仪式性的公众活动。通过宽敞的柱间、墙壁的洞口,人可以感知到空间向四周延展流动,准确把握空间的向度。与传统线性流线的展陈空间相比,“透明”的空间组织会减弱游客对未知里程的焦虑,减轻大型展览游览的负担。针对灵活发散式的空间布局,缺少墙体限制的展陈形式也可以摆脱串联式的展厅模式,更加多变。

▲悬浮与景观化设备用房的对话© 存在建筑

▲街道与指向© 存在建筑 设计考虑到整体水平向度的空间序列性、竖直方向的交通便利性,设计将原室内景观庭院重构形成竖向的交通空间,将原本扁平的视知觉空间向竖向维度延展。楼梯形式设计为同一方向的单跑楼梯,将传统封闭的交通空间向外拓扑转换,与一部分展陈空间交融,同时借助人在每一层与中心空间的“对话互动”,彻底模糊建筑室内的界限,空间感知伴随路径的游走连续不断。顶部同样采用了天窗加透明膜的构造,强化了竖直向上的意向,延续了公共空间与自然联结的基本母题。

▲室内交通空间© 存在建筑

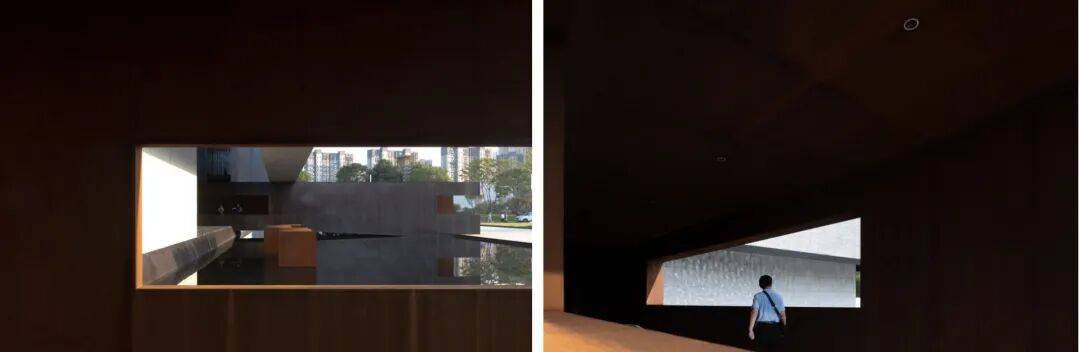

▲顶部采用天窗加透明膜的构造©存在建筑 几何图式 设计回归几何图式的建筑语言,通过抽象原型的力量创造空间的包容性,强化人在建筑空间中的心理归属感,改变表情过于丰富的拼贴式表达。连续的悬浮的水平向度长墙将原建筑三个沿街主立面包裹起来,底部入口处的导入,边庭的围合同样采用立方体的原型。建筑的三个立面自然形成了平面几何构成。人对复杂建筑的认知还原成纯粹的几何图形的堆叠。南、北两向非主临街立面在不同标高处增加矩形洞口,增加了对内部空间的感知,空间沿洞口垂直方向向内层层套叠。建筑东立面朝向湘江打开,玻璃幕墙回应从展陈到室外景观的连续性。

▲建筑西北向大坡道入口© 存在建筑

▲并置与脱离© 存在建筑 悬浮的水平长墙内部围合的是原建筑地景式的植被屋面,设计将屋面替换为室外防腐木地板,与建筑主体维护结构之间形成了半开放的室外公共活动空间。

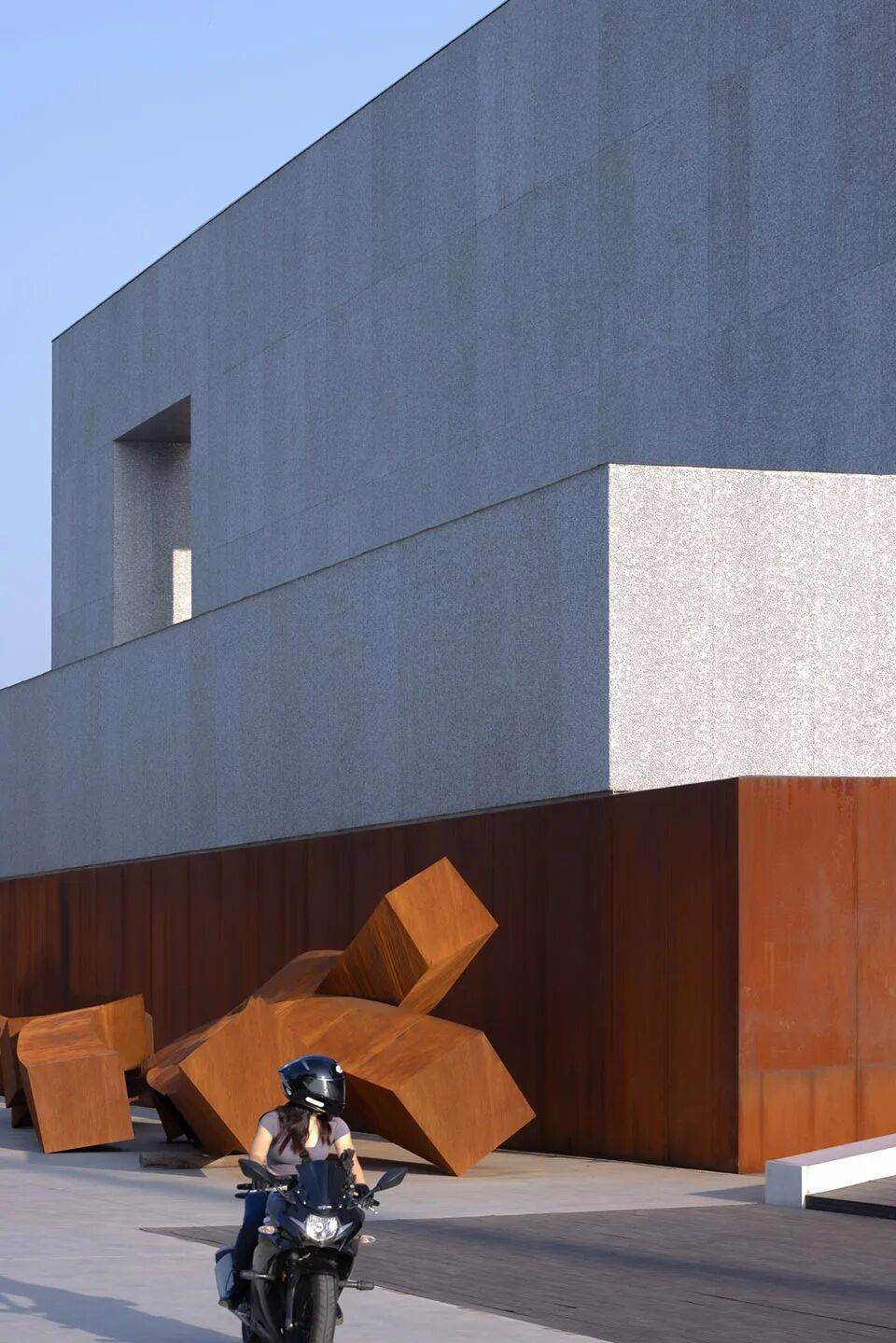

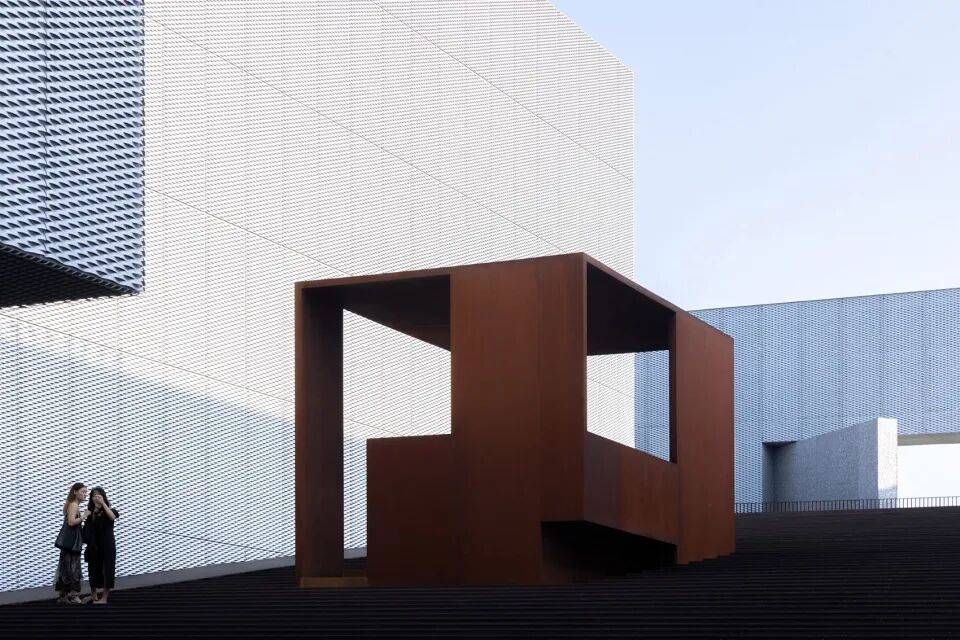

▲悬浮的水平长墙© 存在建筑 建筑开敞的东面置入直角三角形的大台阶空间,与西、南向矩形的大台阶空间对比呼应。平台上的坡道与三层平台连接,弱化了建筑竖向维度的界限,强化的建筑的公众属性。四面开洞的立方体被置于主立面的入口处,它们向内拉伸,弱化水平的方向性,强调了“进入”的动势。超尺度悬浮的长墙使立方体的尺度让人更加亲近,接近身体的“包裹感”会使人感到安全和温暖。水面物理性的将建筑和人隔开,而立方体会在人的认知中转变为引桥。

▲坡道与台阶©存在建筑 材质表情 水平长墙“悬浮”的成立,除了结构的精巧设计,还有对主要材料的反复对比。为了尽可能减少支撑结构,形成悬浮的视知觉认知,墙体立面的材料需要严格控制自身的荷载。最终选择了泡沫铝板和张拉网铝板两种材料形式。泡沫铝板自身具有密度小、抗腐蚀、耐候性强、易安装等优秀的物理、化学性能。成型板材仅12.8毫米的厚度,1200 x 3000的板材两个人可能轻易运输。板材内部根据其加工工艺可形成大小、形状不规则的孔洞,其孔隙率极高。

▲“悬浮”水平长墙© 存在建筑 墙体内部及原建筑部分外立面采用了张拉网板。这种板材可以根据参数调整起伏和通透的效果,同时具备铝材的其他优秀性能。张拉网板另一个特殊的特性是具有方向性。从一个方向观察时,板材几乎是全透的,当板材旋转180度后,板材变为一个实体,视线几乎无法透过。结合张拉网板与泡沫铝板构成的双层表皮系统使长墙神秘和某种神性。在建筑正立面,因为墙体的双层表皮,几乎没有透光的现象,其内部无法感知,保证了立面的完整性。

▲起伏和通透的效果© 存在建筑

▲起伏和通透的效果© 存在建筑 在内部大台阶上,泡沫铝板变为背板的单层立面。通过板材的孔隙,人可以感受到光线肆意的穿透墙体,感知到与外部空间的联系。在内部,人所处的视点观察张拉网板同样理应是通透的,但通过泡沫铝板的光线无法照亮墙体内部空间,所以除了外部空间的微弱的“联系”,人能感知到的依旧是张拉网板环绕带来的完整的空间体验。夜幕降临后,墙体内置的照明系统开始工作,此时充足的照明使墙体内部得以窥见,精密排布的钢结构出现在人的视野里,墙体出现向内“透明”的特质。 材料精确的物理特性使长墙得以悬浮,而其不同角度、不同时间呈现的不同维度的空间体验使得环绕的长墙成为一个“悬浮的魔盒”。

▲“空的舞台”© 存在建筑

▲公共大台阶©存在建筑

▲公共大台阶© 存在建筑

▲台阶上的驿站© 存在建筑 为了充分表达“悬浮”的意向,底部的支撑系统与入口引桥,边庭的空间融合,通过考顿钢板与上部铝板的对比,使悬浮感进一步强化。考顿钢板又名耐候钢板,相较于其他钢板其独特的优势便是优秀耐候性,在不做处理的条件下表面会自然反应形成氧化膜。选用这个材料的原因也是其氧化反应的这个过程。考顿钢板会随着时间的推移从原本钢板的本色变为深褐色。内部公共空间则聚集于人。仿木纹金属板因其防火性能使之能成为墙、顶、地通用的材料。人在中心的公共空间就像是置身于自然之中,享受温暖、宁静的空间氛围。

▲框景中的入口桥© 存在建筑

▲建筑远眺© 存在建筑

▲建筑远眺© 存在建筑 项目名称: 湖南湘江新区城市馆 项目类型: 建筑、更新改造 项目地点: 湖南长沙 建成状态: 建成 设计时间: 2021年 建设时间: 2023年 用地面积: 21603平方米 建筑面积: 11720平方米 业主: 湖南湘江新区规划研究和展示中心 设计单位: 地方工作室、湖南大学设计研究院有限公司 主创建筑师: 魏春雨、张光、关明浩 设计团队: 地方工作室: 胡安娜、林玉龙、林卓凡、李朗、欧阳璐、张懿、韦雨彤、曾暐翔、郭少秋 湖南大学设计研究院有限公司:郭健、汪刘英、朱建华、黄频、刘剑、罗轶伦、刘质宽、钟鸣、刘付华、张峰伍俊、罗刚、陈七五 景观: 湖南水立方建筑与景观设计有限公司 室内: 长沙视码空间设计有限公司 照明: Tungsten Studio 倘思照明 施工: 湖南建投六建集团(湖南省第六工程有限公司) 材料: Alusion泡沫铝、考顿钢、张拉铝网、木纹金属板 摄影师: 存在建筑-建筑摄影、孔锦权 |

|