| jjybzxw | 2025-10-04 11:40 |

|

微信作为国民级社交应用,其功能设计中的细微差异往往直接影响用户体验。许多用户长期混淆"拉黑"与"删除"的功能边界,直到遭遇社交困境才意识到两者的本质区别。本文将深入解析这两项功能的运行机制、应用场景及潜在影响,帮助用户做出更明智的社交管理决策。

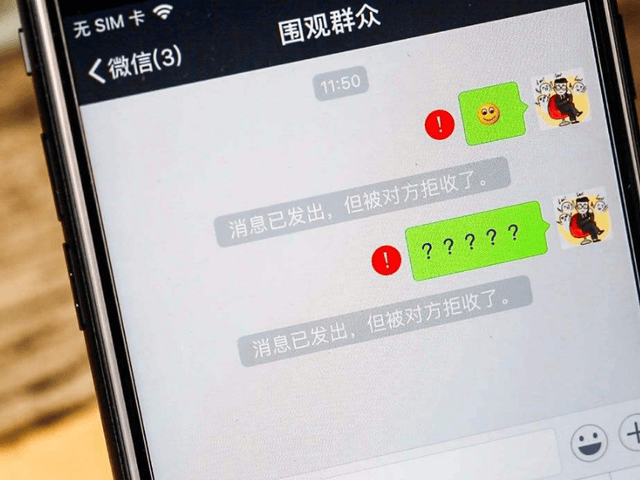

一、功能本质差异:数据逻辑的底层架构 当用户A将用户B"删除好友"时,系统执行的是单向关系解除操作。用户A的好友列表中将不再显示用户B,但用户B的通讯录仍保留用户A的信息。这种设计导致一个常见现象:被删除方在未主动发起对话前可能长期 unaware 关系状态变化。而"拉黑"则是更彻底的社交隔离,被拉黑方不仅无法发送消息(系统提示"消息已发出,但被对方拒收"),其所有添加好友的尝试都会自动失效,形成一道无形的数字屏障。 技术层面看,微信服务器对这两种操作的处理方式截然不同。删除操作仅解除好友关系链,但保留历史聊天记录在本地存储;拉黑则会在服务器端建立过滤规则,实时拦截所有通讯请求。值得注意的是,拉黑状态下双方仍互为好友,这解释了为何解除拉黑后能立即恢复通讯,而删除后需要重新验证。

二、社交场景中的策略选择 临时性冲突更适合采用拉黑功能。例如当遭遇广告轰炸或情绪化争执时,拉黑能立即中止信息轰炸,待冷静后通过"移出黑名单"即可复原关系,整个过程无需对方感知。某互联网公司产品经理透露:"我们在用户调研中发现,67%的年轻人用拉黑作为情绪缓冲工具,其中82%会在24小时内解除。" 而删除更适用于关系终结场景。当确定不再需要维持社交联系时,删除能更彻底地清理社交空间。但需警惕"删除不彻底"带来的隐患:由于微信的被动删除机制,被删除方仍能看到你的朋友圈封面图、部分个性签名等数字痕迹,直到其主动点击你的头像才会触发"非好友"提示。这种设计常导致"我以为早就删了他"的尴尬局面。

三、数据残留与隐私风险 测试数据显示,删除好友后,对方手机中保留的聊天记录完整度达100%,包括已撤回消息、转账记录等敏感信息。而拉黑状态下,虽然新消息无法送达,但历史记录同样完整保留。这意味着即便采取极端社交隔离措施,数字痕迹仍可能成为潜在风险源。 更隐蔽的风险在于共同群聊。无论是删除还是拉黑,双方在群聊中仍可互相@并查看基础资料(头像、昵称)。某网络安全实验室的测试表明,通过特定操作,被拉黑用户甚至能提取到对方的微信ID,这为恶意骚扰提供了技术可能。

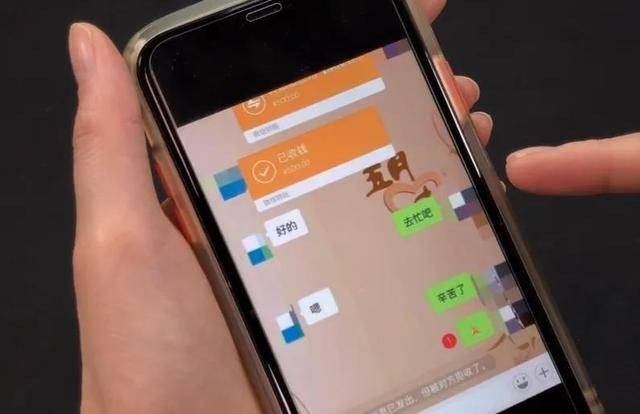

四、功能迭代带来的新变化 微信8.0.24版本后,删除好友新增了"共同群聊数量"提示功能。当用户准备删除某联系人时,系统会显示"你们有X个共同群聊",这项改进有效降低了误删重要联系人的概率。相比之下,拉黑操作仍保持"静默执行"特性,不提供任何关联场景提醒。 值得关注的是转账场景的差异设计。向已删除好友转账会直接触发"你们不是好友关系"的硬性拦截;而对拉黑用户转账,系统会诡异地将款项正常划出,但收款方无法查收,资金将在24小时后自动退回。这种设计曾导致多起经济纠纷,法律界人士建议微信应增加更醒目的风险提示。

五、企业微信的差异化设计 作为商务场景的衍生品,企业微信对这两项功能做了针对性优化。删除同事后,所有历史会话会自动转为"仅自己可见"的存档状态;拉黑则会导致双方从组织架构中互相不可见。这种设计反映出工具类应用对数据安全性的更高要求,也为个人版微信的未来演进提供了参考方向。 六、心理学视角的社交管理 行为心理学研究表明,拉黑行为往往伴随"惩罚性社交暂停"的心理动机,而删除更多体现"社交圈层净化"需求。数字社交专家王敏指出:"现代人需要建立'数字社交应急预案',明确不同冲突级别对应的处理方式。轻度不适可设消息免打扰,中度冲突用拉黑缓冲,彻底决裂再选择删除。" 用户应定期进行社交关系审计。通过微信"通讯录管理"中的标签功能,可将联系人按亲疏程度分类,并设置不同的朋友圈权限。这种精细化运营能有效减少极端社交操作的使用频次,维护数字社交生态的健康度。

七、法律边界的警示案例 2023年杭州互联网法院审理的案例显示,某男子因持续用新账号添加被拉黑前女友,被认定为"网络骚扰"并判处赔偿。法官在判决书中明确:"拉黑功能的法律效力等同于明确拒绝通讯意愿,继续纠缠可能构成侵权。"而删除好友后的"朋友圈点赞"行为,在另一起案件中则被认定为"未超出正常社交范畴"。 跨国社交场景更需注意功能差异。由于国际版WeChat的数据存储规则不同,删除好友可能导致双方所有聊天记录从服务器永久删除,这种设计曾引发多起商务纠纷。涉外用户建议提前用"备份聊天记录"功能进行数据保全。

结语: 微信的社交功能设计如同数字时代的礼仪教科书,每个操作背后都隐藏着复杂的社会契约。理解"删除"与"拉黑"的本质区别,不仅是技术认知的提升,更是现代社交智慧的体现。建议用户在采取行动前启动"三级确认机制":首次冲突设免打扰,二次升级用拉黑,三次重复再删除。这种渐进式管理既能维护个人边界,又为关系修复留有弹性空间。记住,在数字社交时代,最优雅的拒绝不是技术隔离,而是得体的边界管理。 |

|