| 527801728 | 2025-09-13 21:35 |

|

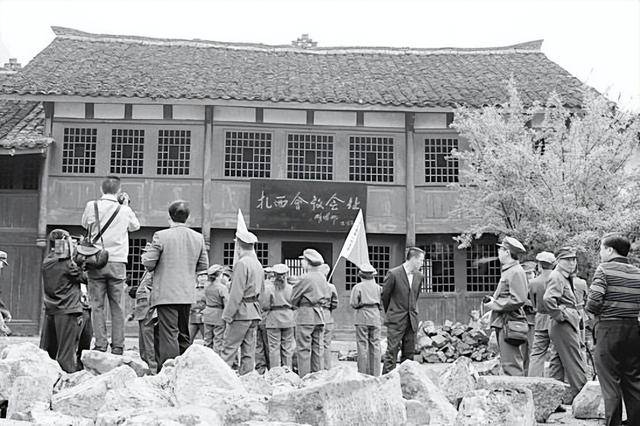

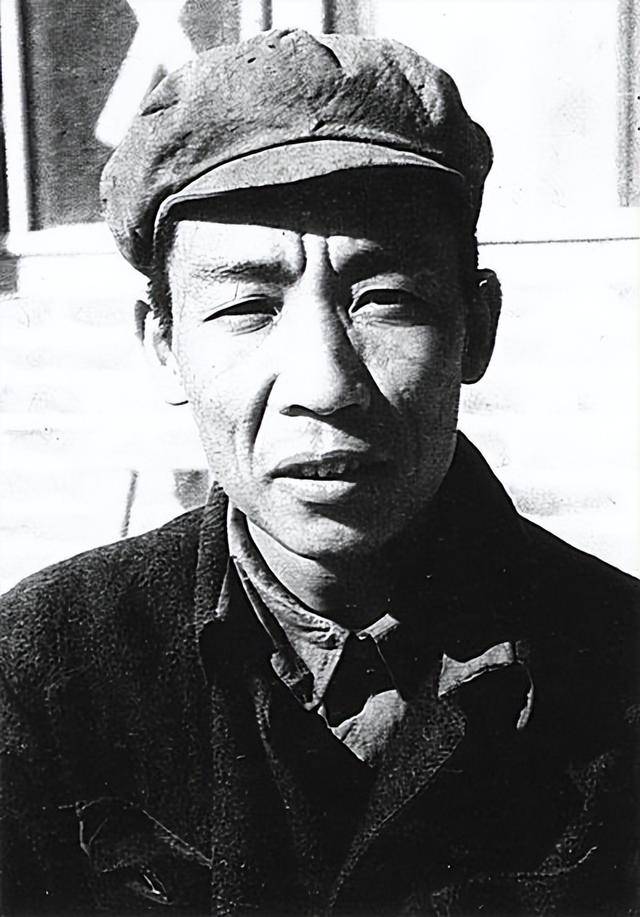

聊起长征,脑海里浮现的可能是“爬雪山、过草地”“四渡赤水”“飞夺泸定桥”这些惊心动魄的画面。 但有一个问题,可能很多人没细想过:这支走了两万五千里的疲惫之师,最终的目的地是哪?又是如何确定的?  很多人会说是陕北。 没错。但这个决策背后,藏着一个近乎“神来之笔”的转折,而促成这个转折的关键人物,当时年仅23岁。  一张旧报纸,加上这位年轻人的一席话,硬生生在绝境中为中国革命找到了一个“家”。 这位“高人”,就是贾拓夫。  小人物与大决策 时间拉回到1935年9月,中央红军(当时已缩编为陕甘支队)刚刚突破天险腊子口,抵达甘肃南部的贸易重镇哈达铺。 此时的红军,已经不能用“惨”来形容了。从江西出发时的八万六千多人,到现在只剩下不到八千人。  部队极度疲惫,更要命的是,前路茫茫,到底去哪儿,谁心里都没底。之前的计划是在靠近苏联的地方建立根据地,但这只是一个模糊的方向。 就在这个堪称“加油站”的小镇上,毛泽 东下达了一个特殊的命令:找“精神食粮”去!  啥是精神食粮?就是报纸。 在那个信息闭塞的年代,报纸是了解外界战局的唯一窗口。 很快,侦察连长从当地邮局搞来了一堆旧报纸,其中就有一份几个月前的《大公报》。  报纸上一则不起眼的消息,瞬间点燃了所有人的希望。 消息称,陕北的刘志丹、徐海东所部红军活动频繁,已经建立起根据地,甚至“赤化”了二十多个县。 这无疑是天大的好消息!在经历了与张国焘分裂的危机、穿越了荒无人烟的草地之后,突然得知在不远的地方,还有自己的同志,还有一块稳固的根据地,这种感觉不亚于在沙漠中看到了绿洲。  报纸的消息固然振奋人心,但国民党的报纸,宣传上总有夸大之词,信息真假难辨。毛泽 东需要一个确切的答案,一个能让他下定最后决心的人。 这时,一个名字浮现在他的脑海里——贾拓夫。  为什么是贾拓夫?因为在当时的中央红军队伍里,贾拓夫是唯一一个来自陕北、并且在当地担任过重要领导职务的人。 他是土生土长的神木人,16岁入党,19岁就担任中共陕南特委书记,21岁成为陕西省委秘书长。  更关键的是,就在一年多前,他刚到中央苏区时,就向中央提交过一份长达五万字的《陕西工作报告》,对陕北的方方面面了如指掌。 毛泽 东立刻召见贾拓夫。这次谈话,成为决定中国革命走向的关键一小时。  贾拓夫没有辜负期望。他不仅证实了报纸上消息的可靠性,更从一个战略家的高度,为中央领导层描绘了一幅完整的陕北根据地蓝图。他的汇报,远不止“那里有我们的队伍”这么简单,而是包含了几个核心要点。 贾拓夫明确指出,陕北“地处偏僻、易守难攻”。黄土高原的沟壑纵横,为游击战提供了天然屏障,是与强大敌人周旋的绝佳场所。  另外,陕北地区贫苦,百姓生活艰难,革命意愿强烈,红军在那里有深厚的群众支持。 贾拓夫还详细介绍了刘志丹领导的红26军和陕甘游击队的规模与战斗力,证实了那里确实有一支强大的革命武装。  听完贾拓夫条理清晰、数据详实的汇报,毛泽 东兴奋地一锤定音:“别说几万红军,能有一万也好!” 他对身边的谢觉哉说:“看来刘志丹在陕北至少开辟了一块根据地,到了再说吧!” 从那一刻起,长征的终点,在经历了至少六次变更后,终于清晰地指向了——陕北。  几天后,1935年9月27日,陕甘支队抵达甘肃通渭县的榜罗镇。在一所小学校里,中央政治局召开了常委会议。 年仅23岁的贾拓夫,作为列席人员,再次向中央最高决策层详细汇报了陕北的情况。  这次会议,结合了报纸带来的外部信息和贾拓夫提供的内部情报,正式做出了一个历史性的决定:改变原先“在靠近苏联地区建立根据地”的计划,将长征的最终落脚点,就定在陕北! 第二天,在榜罗镇的操场上,毛泽 东向全军将士正式宣布:“同志们!陕北就在前面,那里就是我们的目的地,那里有我们自己的根据地!” 消息传开,全军沸腾。这支在黑暗中摸索了一年之久的军队,终于看到了前方的灯塔。  不止是“引路人”,更是“陕北才子” 贾拓夫的功劳,远不止在关键时刻提供了关键信息。毛泽 东后来多次称赞他是“我们的陕北才子”,肯定他“为我们长征落脚陕北立了大功”。 这个“才子”之名,名副其实。 在长征途中,红一、四方面军会师后,部队陷入严重缺粮的困境。  贾拓夫被派往藏区筹粮,他提出了“借富济贫”的策略,尊重当地风俗,公平交易,最终超额筹集了60万斤粮食,为红军解决了燃眉之急。 当时军中甚至流传着赞扬他的打油诗:“借富济贫,深得民心,筹粮任务,超额完成。” 一个人的知识、视野和担当,在历史的紧要关头,其价值是无法估量的。  贾拓夫的贡献,不仅仅是作为一个“向导”指明了方向。他的价值在于,他拥有将“地方性知识”转化为“全局性战略”的能力。他不仅知道陕北有什么,更懂得陕北对于整个中国革命意味着什么。 正是这份兼具深度与广度的分析,给了毛泽 东和中央领导层充足的信心,去做出那个扭转乾坤的决定。可以说,是哈达铺的一张报纸打开了一扇窗,而贾拓夫则为红军推开了通往新世界的大门。  历史的洪流滚滚向前,许多细节会被淹没。 但我们应该记住,在那些宏大的历史叙事背后,总有像贾拓夫这样的人,在最关键的节点上,用他们的智慧和勇气,悄然改变了历史的航向。 他不仅仅是“引路人”,更是中国革命的“大功臣”。 |

|