| jjybzxw | 2025-09-12 09:10 |

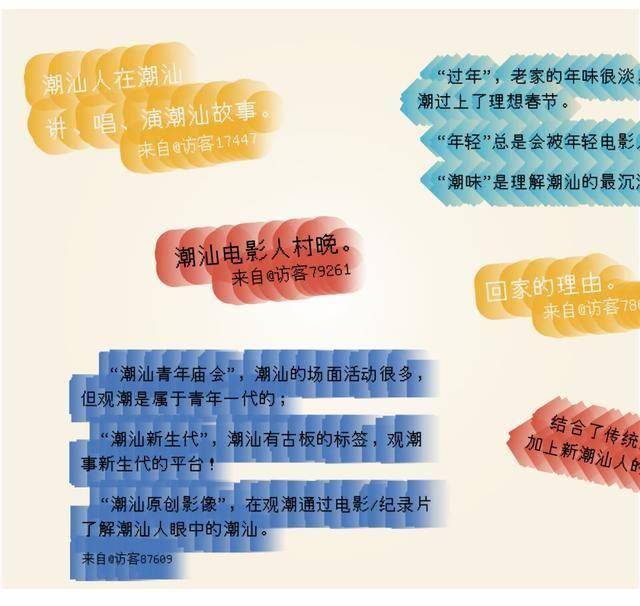

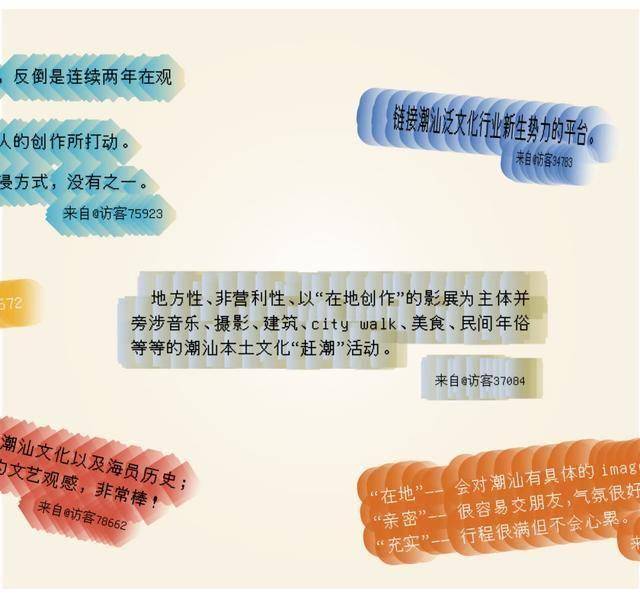

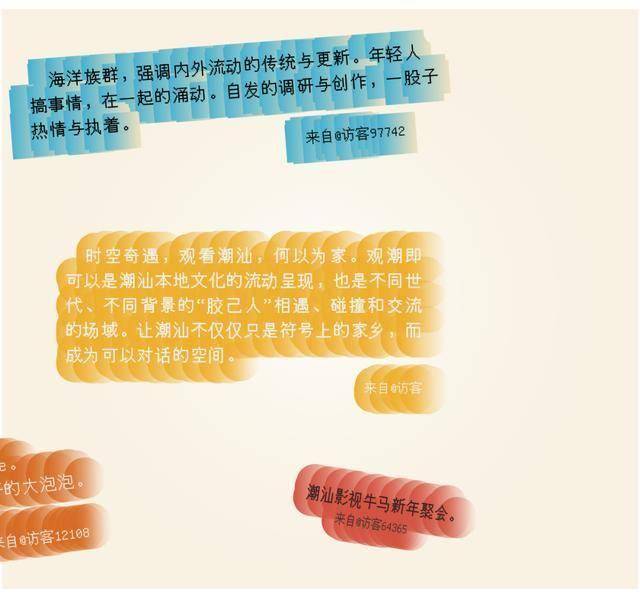

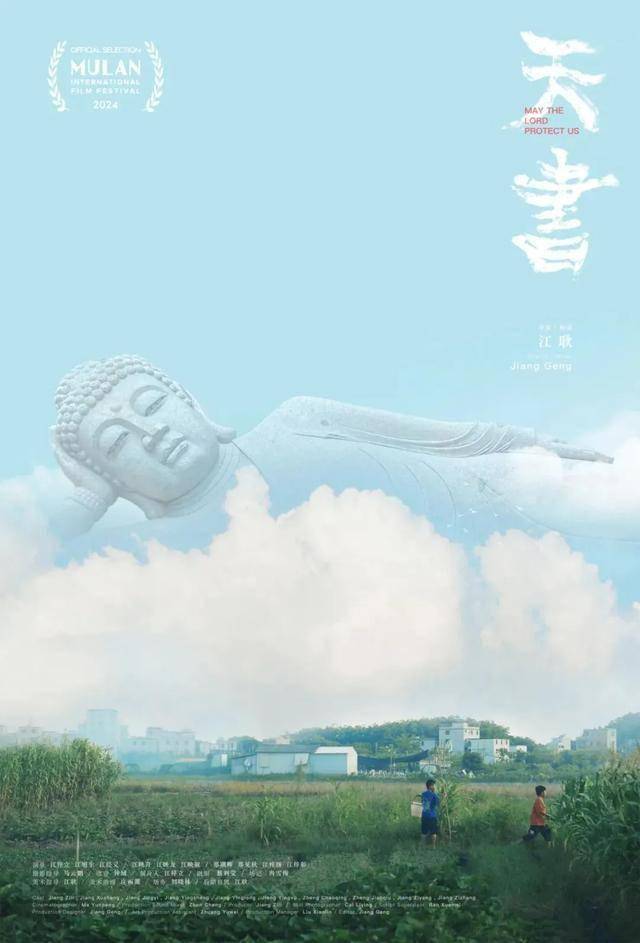

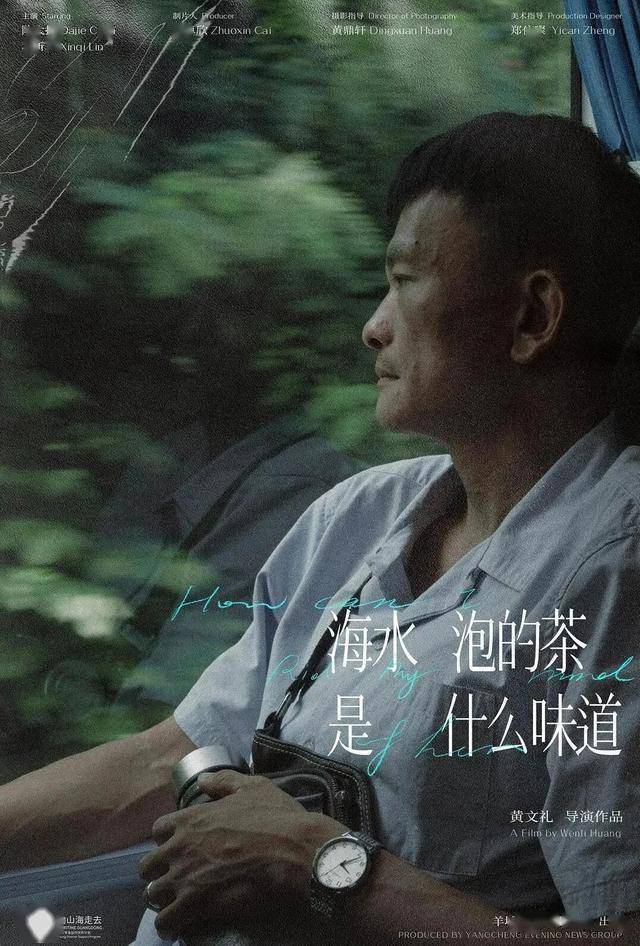

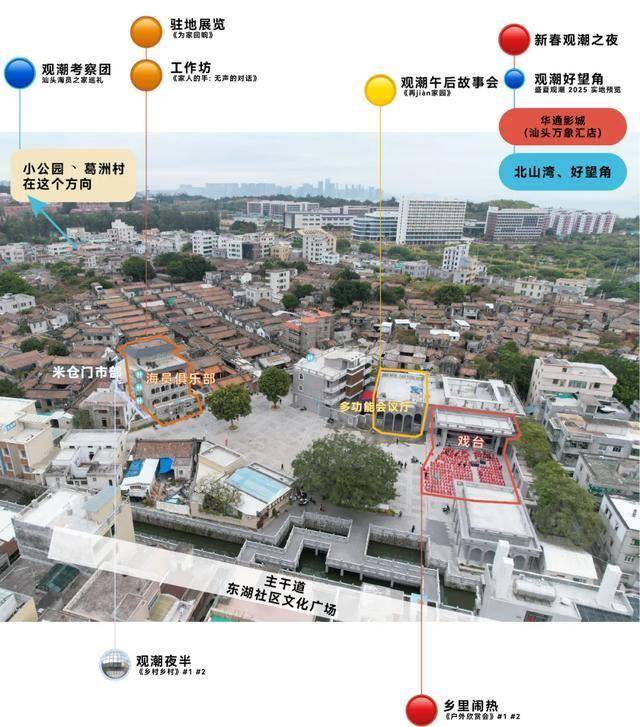

转自:一筑一事  地方文化创作中,潮汕始终是一个重要母题,这其中,“离散”又是无法绕开的主题——作为中国著名的侨乡,海外潮汕人超1500万,他们在外经商、谋生,并通过跨国的“潮人网络”与家乡保持联系。 潮汕本地并非适合独立文化发生的土壤,因此有创作者选择与其保持距离,离散式创作,观潮却选择了另一种:尽管发起人之一柏麒曾赴英美留学,也辗转多地生活,他与功铭却选择让观潮留在潮汕,扎根于此。 不止一个人对柏麒说过,做观潮很有意义。但现实的无奈也显而易见——2015年做第一届观潮后,柏麒每年都算账,截至目前,他和功铭做这件事都在自掏腰包。 他们并不避讳这一点,且积极寻求可能的支持,比如过去有三年,南光(广东本地的影视器材公司)为观潮的运营提供了及时且坚实的资金支持;还有另外部分资金是众筹来的,众筹者许多都是潮汕地区餐饮的经营者,做调味的、做海鲜的、做猪脚饭的……柏麒会在有资助者的电影映后大声念出他们的名字,表示感谢。   2024年盛夏观潮影片《人海同游》放映与映后活动, 这场活动由本地餐饮「老柴枝猪脚饭」特约放送 / 图源观潮 潮汕并不是独立文化的理想土壤——这里既有根深蒂固的传统,也有急速现代化造成的观念、代际割裂;三山环海的格局让潮汕长期相对封闭,传统文化顽强延续,对外来观念保持谨慎;而从商业土壤来看,本地还保留着鲜明的逐利导向,使得无关生计的独立文化显得不合时宜。 方人是我在观潮第一个对话的团队成员,她今年初加入观潮团队,做媒体板块。在她看来,“地方文化”也和刺青、摇滚一样,是一种小众文化。“我一度觉得潮汕青年文化很无聊”,她直言。“潮汕一些地方也有脱口秀、哲学酒吧、摇摆舞,但目前的市场条件,不足以让活动方有精力创造新的东西、逃离旧有的模式。” 不过,一些割裂与变化,也可能成为新的文化表达、叙事的动机。因此,许多潮汕创作者虽身在异地,但其思想与表达依然与故乡紧密相连。而对观潮来说,最重要的一件事就是为这些地方文化表达者提供平台。那么这样来看, 观潮之所以留下,并非对抗传统,而是在变迁的缝隙中,建立新的潮汕文化叙事。     目前观潮对自身的定义是:“观潮KwanTeo” 是创立于 2015 年的非营利文化事业,专注于“潮汕世界”的发掘建造和“世界潮汕”的游走串联。不同的访客也给出了自己对观潮是什么的理解 / 图源观潮   #识城计划#生长力 观潮 开启时间:2015年 探访时间:2025年   离乡与返乡 柏麒,如今自我介绍时会完整念出自己来自“汕头澄海莲下镇陈厝洲村”,早年间,也一度对潮汕“叛逆地厉害”。“我上一辈的人,大多会觉得人生除了能赚钱,其他事情没有意义。”柏麒回忆:“几乎没有年轻人想留在潮汕,高中老师对我们的话都是,如果不好好念书,以后就去xx(一所本地大学)吧。” 但如今,他对这里的感情已经可以说是“喜爱”。从厌恶到喜爱,这样的转变无独有偶。在2025盛夏观潮一场基于礐石地区的走读活动,杜式敏,一个在汕头大学教授口述史研究的老师,也用了几乎一样的形容。“我曾很想离开。”杜式敏大学学的是新闻,有过做战地记者的想法。 “后来我留在汕头,做口述史。在一个个和具体人的对话中,我发现,越是地方的东西,越是国际的。”   2025年盛夏观潮一场名为“礐石走读”的活动,其中一个版块邀请了汕头大学杜式敏老师分享自己的口述史研究方法,鉴于许多年前在礐石做过女校口述访谈的情结,去年杜式敏又到礐石生活了一年,她说,礐石是潮汕一个独特的历史缩影,建议有心人能运用口述历史研究方法,抓紧访谈礐石的老人家,让礐石的前世今生可以用不同的方式记录下来 / 图源观潮     礐石走读过程中。走读也是观潮如今重要的活动之一,大家会跟着向导一起,以在地行走的方式了解潮汕地方 / 图源观潮 18岁那年,柏麒“远走”,在母亲的支持、承托下,到芝加哥念书;22岁这年,在汕头大学毕业的杜式敏并未远走高飞,成为记者,而是学了口述史,研究汕头;27 岁这年,柏麒回到潮汕,跟功铭一起确认要把观潮当成一项“终生事业”。数不清的人问过柏麒“为什么做观潮”,他每次都重新思考,不厌其烦: “在我真实看见潮汕前,除了会讲潮汕话,是潮汕味蕾以外,真觉得自己和它没关系。但是一旦你发现,就会看到这层关系特别深。我们很多人,可能都不知道如何发现。 去美国留学之前要考试,在汕头备考的漫长过程中,我不断出门去跟人聊天,越来越觉得有意思、有关系。说不上来的关系,那个卖鸭蛋的奶奶跟我有什么关系?在河边跳舞的叔叔跟我有什么关系?聊多了,会越来越亲近,它就是一个整体,这些人,这些风景,凑到一起。你会发现这个关系是不可抗拒的。”   观潮大排档,邀请了数家本地餐饮品牌提供特色吃食 / 图源观潮 “有人对我说,观潮没有意义。有时我也觉得,但是我控制不住自己,我就是觉得,这个事好像是对的。为什么我会把它当成很重要的事情在做,自己都想不明白。 一次我读一个法国作家的书,他写自己和一位纽约作家的对话,他看着眼前高谈阔论的人,突然意识到对方是一个生于纽约、长于纽约、在纽约写作的纽约作家;而他自己,就是一个法国的农村人。哪怕他去巴黎读大学,在巴黎度过了后半生,但他讲故事的方式,仍然像他爷爷,是小时候爷爷穿过人群、把一件事情前因后果娓娓道来的方式,而不是一个纽约人的方式。” (以下创作分享来自观潮实验室,观潮实验室是观潮从2023年推出的青年创作者扶持项目,旨在为潮汕及周边地区的电影创作提供专业指导与交流平台,包括创作营、修复室、大师班几个板块)  《(亻厓)嬭嬭》创作分享 导演 鬼叔中 鬼叔中本名甯元乖,诗人,独立影像作者。多年致力于家乡福建宁化及周边客家区域文化信息和地方知识的搜集、拍摄与整理。《(亻厓)嬭嬭》是一部纪念母亲的私影像,也是闽西客家乡村风俗大杂烩。  《黄金蜗牛系列》创作分享 导演 西里彭 朱拉亚农·西里彭(Chulayarnnon Siriphol)是泰国跨媒介创作者,“后阿比查邦世代” 代表人物之一。该作品借鉴了广受欢迎的旅游胜地克拉比岛的历史和民俗,并被设想投射在 Khao Khanab Nam 洞穴内——该洞穴在二战期间曾是日本士兵的避难所,后来成为关于隐藏黄金的谣言的主题。 “我也始终觉得,我还是一个出生于汕头澄海莲下镇陈厝洲村、在那里生活了十多年的农村人。无论我看过什么,读过什么样的书,但我的世界还是那样的一个世界。 我现在我剪头发,仍会回到那个村子里面去剪,宁愿两三个月不剪,都要去找那个人。虽然我跟他一点关系都没有,剪完头我们几个月也不会联系一次。就是这么个关系。”   去哪里观潮? 2015年,柏麒和功铭在潮汕发起了“观潮”。直到现在,它的形态也没有变化太多:一群年轻的潮汕人,因对潮汕地方的好奇、热情与质疑,通过电影、展览、地方走读等多种方式,表达与潮汕有关的事情,并把其带到潮汕地区各类空间里,与无论是否和潮汕有关的所有观众见面。        基于潮汕地方创作的影像一直是观潮重要的板块,围绕这些影像观潮开展了放映、观潮实验室等行动 / 图源观潮 如今,观潮已逐渐成为国内最具代表性的地方电影活动之一,基于“潮汕”地区里的揭阳、汕头、潮州三座城市,“游牧”式举办。 今年盛夏观潮主舞台选址在汕头龙虎滩的中海黄金海岸,与市区有半小时车程。人们多是来度假的本地人,提着拖鞋和游泳圈悠闲散步。这是一片看起来很新的区域,与过去观潮在市井街巷展开的选址颇有出入。   2025新春观潮选址在汕头市濠江区东湖社区文化广场 / 图源观潮 2025新春观潮现场,活动开展的地点有濠江区东湖村、葛洲村、北山湾等等 / 图源观潮  柏麒告诉我,今年初他就决定了观潮要在海边举办。而找到这片海滩是四月份的事情,当时中海地产向他发起邀请。与大多数的文旅地产不同,中海从一开始就坚信观潮能够带来的绝非是“流量”,而是一种符合这片海滩的“生命力和松弛感”。而对观潮来说,这样的合作可以缓解团队部分资金、场地方面的压力,也拥有广阔场域,且距离居民区有一定距离,不扰民——这些条件在汕头市区很难被同时聚齐。 一路穿过游人、走到观潮主舞台的过程中,远远地,目光被一片竹子结构架起的空间吸引,而那便是此次盛夏观潮的主舞台“寮屋聚落”。和此前路过的沙滩边精致售楼部相反,寮屋聚落的状态十分粗粝、野生,“未完成”——它主要有两个朝向,一边是对着观众的电影大银幕和舞台,一边是面朝大海的景观走廊。     2025年盛夏观潮主舞台“寮屋聚落”/ 图源复魅景观 吉晶是住在广州的江苏人、设计师,和朋友做了一个工作室“复魅景观”。寮屋聚落就是复魅景观的作品,其形态源于广泛存在于潮汕海岸和东南亚的“水上寮屋聚落”,是一种本地民居:当地疍民先辈们由于长期海上捕鱼劳作,逐渐失去了土地,被迫用易得的材料如木头、竹子、彩钢瓦、茅草等,在海上盖起了寮屋这种“没有建筑师的建筑”。   疍(dàn)民,是闽粤一带生活于水上的土著居民,也是潮汕地区早期的居民之一。随着时代变迁,如今潮汕已经难觅疍民的踪迹 / 图源网络   搭建寮屋聚落的工人们是本地竹棚村的村民,复魅建筑团队和村民们共同搭建寮屋聚落,彼此都以很开放的方式接纳对方不同的想法 / 图源复魅景观 吉晶对海滩的第一印象与我相似,“本来我觉得是一个被开发的商用海滩,无非能在海滩上喝点椰子水之类的。结果到这里,首先发现没有椰子水喝,海也不能下去。”在寮屋落地的过程中,吉晶观察这里最有活力的地方,是附近钱塘村的渔民来这里捕鱼,他们会开一辆专门捕捞蛤蜊的车子下海,于是庞然大物一样的机械会突然从你眼前的海面冒出。   当地的捕蛤蜊车 / 图源复魅景观 对于观潮,它最早留给吉晶的印象是:两个年轻人聚焦潮汕本土方言的电影,做了这个影展。这两年她也目睹到,观潮的电影除了潮汕话,也做客家、泰语、马来语;而电影之外,还做展览、音乐、工作坊等等。它在广东省内辐射了不少人,吉晶有的朋友会在过年时候去观潮,也不一定回家。 “我第一感觉就是这群人,他们靠什么活着(笑)。观潮有电影、音乐,有面向大众的以及与民间艺术……总之,一定是倾尽全力在付出。”   存在与消亡 动机的纯粹并不能掩盖现实的艰难。柏麒毫不回避这一点。 如今,观潮的板块不断扩充,包括与地方文化有关的一切媒介,如影展、展览、工作坊等等。因此,它要做的从来不是一次性的活动,而是持续的运作:需要场地、设备、宣传、志愿者,更需要团队的长期投入。在缺乏公共资助机制的情况下,观潮只能依靠有限的赞助与合作。     2025年盛夏观潮现场 柏麒提到,目前运营观潮的最大困境,首先是资金与人力: “我们首先需要的,说白了就是钱,要怎么样得到这些资源?是每年的课题。” 除了资金与场地,对于独立的地方营造来说,“无奈”还有更深一层——社会机制的缺失。 潮汕许多地方都没有一套成熟的文化支持系统,政府和机构更多是从“节庆”或“旅游”的角度看待艺术节,缺乏长期的、稳定的文化基础建设。相比之下,香港、澳门,甚至广州,在那里,艺术节往往能得到独立赞助人与公共资源的支撑,成为文化生态中的一部分。 那么,观潮是否考虑走出潮汕?换个城市可能会解决部分问题,但柏麒目前认为,潮汕这个基本盘不能动。换句话说,如果观潮愿意迁往大城市,资源和支持可能会更容易获得,但它之所以是“观潮”的动机便会动摇。因此,观潮选择留下。“在别的城市,会有别的产品,而观潮永远关于潮汕。”    潮间剧场潮剧木偶戏,非遗传承人许端杰在表演铁枝木偶戏 / 图源观潮 柏麒告诉我,他有一件事很庆幸:2022年造访一座清代园林时,曾给它做过一次完整的3D扫描。一年后,园林在修缮中出现大规模倒塌,变成一片堆放建筑垃圾的地方。这样的事时有发生:葛洲村的石板路,电影《八两金》的取景地,柏麒曾带洪金宝回去看过,再见已是一片水泥路;揭阳的丁日昌故居,他亲眼看见修缮过程中用了高压水枪冲洗墙面,精美的壁画瞬间就被清除了。 他告诉我这一切的时候,痛心溢于言表:“沿海这部分的潮汕,在我亲身经历的过去30年左右的时间里面,变化是非常快的,不是深圳那种日新月异的快,是瓦解一样的快:一个乡村,很快变成一个工业小镇……这些地方,踩在风口,一旦风过来,就是摧枯拉朽。” 听到这里,我隐约觉得,或许观潮最大的无奈、无力之处,其实与商业无关,而是地方的“消逝”;我原本以为,观潮是在记录潮汕的存在,但没想,它也在见证存在的消亡。  关于这篇文章一开始想要探究的“观潮的无奈”,柏麒也分享了自己的想法: “其实‘无奈’和‘地方的消逝’都只是观潮所亲眼所见和经历的客观现实,我们从来没有停留在无奈的情绪和对于消逝的惋惜之中。我是做历史的,历史最基本的东西是大江东去,而我们要做的事情是,不负江河万古流。 于此同时,观潮是当代的,当代意味着我们是在基于这些客观现实在自省和行动,盛夏观潮的每一个传统节目都不传统,无论是内容的选取还是表现形式上,相对于记录和见证存在和消亡,我们更努力在创造有脉动、有生活的潮汕新文化内容。就像你在中间写的‘观潮之所以留下,并非对抗传统,而是在变迁的缝隙中,建立新的潮汕文化叙事’。” |

|