| huozm32831 | 2025-08-09 15:57 |

|

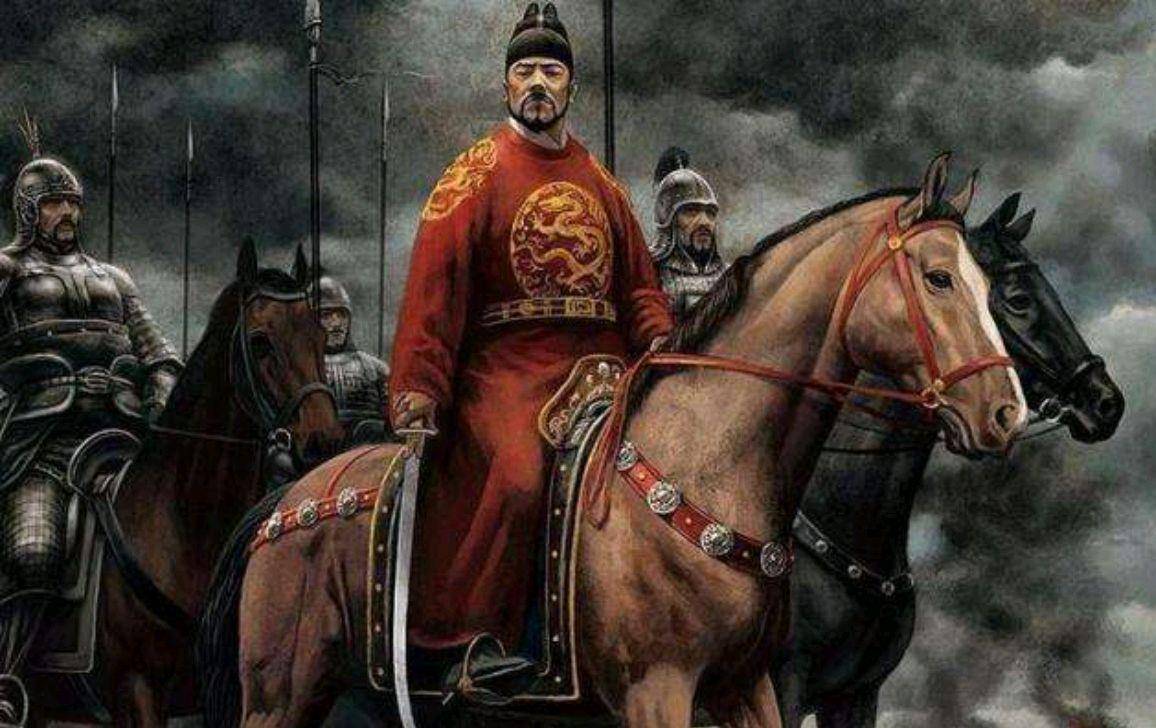

永乐年间的紫禁城内,高墙深宫隔绝了外界的喧嚣,却也掩藏着无数说不出口的秘密。朱棣,这位在位22年的明成祖,曾5次亲征漠北、迁都北京、主持编纂《永乐大典》,在史书中留下了浓墨重彩的一笔。  然而,权力巅峰的他,却在一个极其私密的问题上,留下了令人费解的空白——自登基以来,再无一子一女降生。要知道,他在做燕王时,与结发妻子徐氏一口气育有三子四女。为何一旦坐上皇位,后宫再无婴儿啼哭? 徐氏出身名门,是明朝开国名将徐达的长女,自幼在书香与军功并重的家庭中长大,既通诗文,又识兵法。洪武九年(1376年),年仅十五岁的她嫁给十七岁的燕王朱棣,随夫赴任北平。  那时的北平并非繁华之地,城外草原与蒙古相接,战火随时可能烧到城下。徐氏不仅把燕王府打理得井井有条,还常伴朱棣研读兵书。靖难之役爆发后,建文帝派大将李景隆率大军围北平,朱棣出征在外,徐氏毅然登城督战,组织妇女搬运石块、运送弓矢,硬是守住了城池。这段生死与共的日子,使两人的感情深厚非常。 在北平的二十余年间,他们先后迎来了长子朱高炽、次子朱高煦、三子朱高燧,以及四位公主——永安、永平、安成、咸宁。  永乐五年(1407年)夏,徐皇后突患重病。朱棣闻讯赶回,昼夜守在床前,召集太医会诊,甚至下令不惜代价寻访民间良方。但病情未能逆转,四十六岁的徐皇后撒手而去。 下葬那日,朱棣在满朝文武面前泣不成声,追谥其为“仁孝皇后”,并破例将她葬入尚未竣工的长陵,与自己预定同穴长眠。  自此,宫中再无皇后之位,虽有权贤妃、王贵妃等受宠妃嫔,却无人能取代徐皇后的位置。朝中有人猜测,他是因对徐皇后的深情而拒绝再立皇后,也有人认为,这是他对权力与感情的一种自我封闭。 永乐八年(1410年),朱棣亲征蒙古,携宠妃权氏同行。权贤妃出自朝鲜贡女,善弹玄琴,歌声清婉,深得帝心。回师途中,行至山东临城,权贤妃骤然暴亡。  消息传回宫中,宫女吕氏与太监的私通案被揭发,有人指控他们毒害了贤妃。朱棣震怒,令锦衣卫彻查。然而,这场调查很快演变成大规模的株连,酷刑之下,口供层层升级,甚至牵扯到谋害皇帝的指控。 结果,2800余名宫女被判死刑,行刑之日,哭喊震天。传说中,一名宫女临刑高喊 :“自家阳衰,故私年少寺人,何咎之有!”这句骂声,让朱棣的生育问题成为朝野暗中的话题。  朱棣登基后,工作节奏近乎苛刻。黎明即起批阅奏章,深夜方才就寝。为了稳定北方,他五次率军远征,驰骋在风沙肆虐的大漠中。长年的劳累、风寒侵袭与高压政务,极可能影响健康。晚年,他脾气愈发急躁,动辄震怒,亦透露出身体机能的下滑。  精神上的压力同样沉重。靖难之役虽为他赢得帝位,但“夺侄之位”的事实无法抹去。他迁都北京以固北防,派郑和七下西洋彰显国威,主持编修《永乐大典》以延续文化——这一切背后,都有巩固合法性的考量。他对臣下猜忌甚重,防范之心几乎渗入日常,也许正因此,他对培养新的皇嗣缺乏心力与兴趣。  22年的帝王生涯,朱棣再未添子嗣。这背后,既有亡妻徐皇后的情感空缺,也有身体健康与精神重压的制约,还有后宫血案带来的心理创伤。 他在政治与军事上的成就无可否认:迁都北京、编纂《永乐大典》、郑和下西洋——这些决定,塑造了明朝的地理与文化格局;但靖难夺位、血洗后宫的阴影,也使他的人格形象复杂而难以一言以蔽之。  |

|