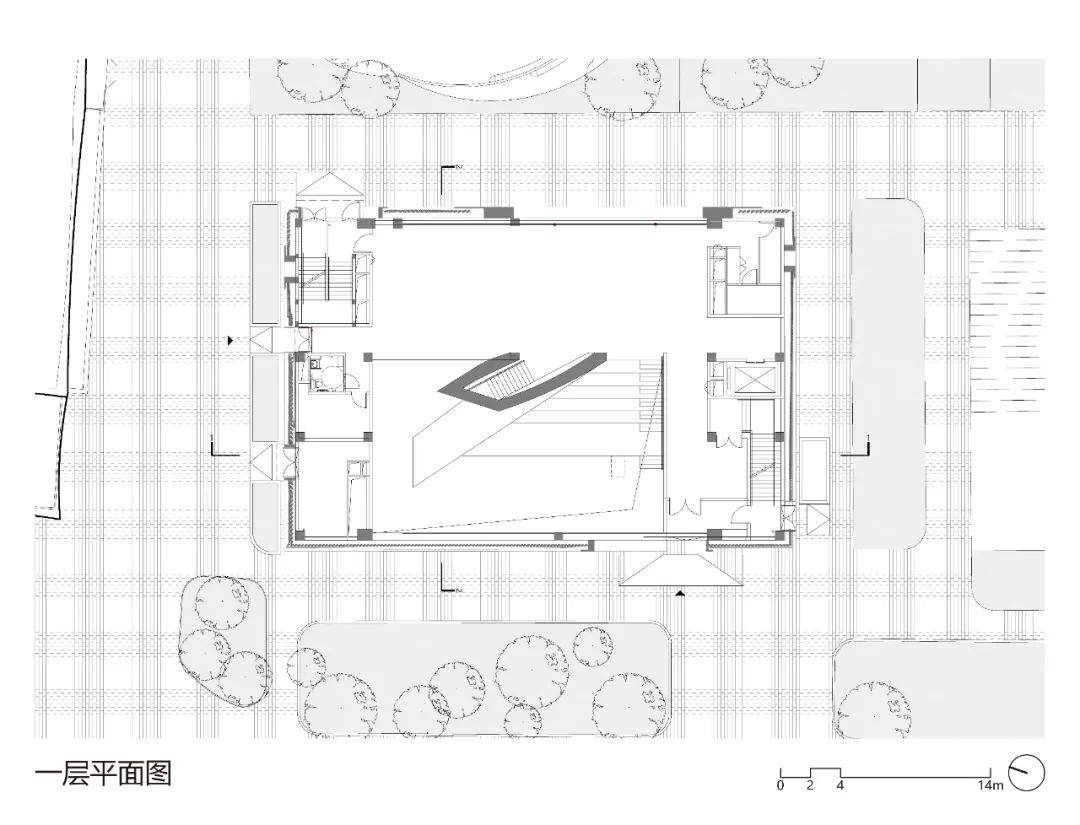

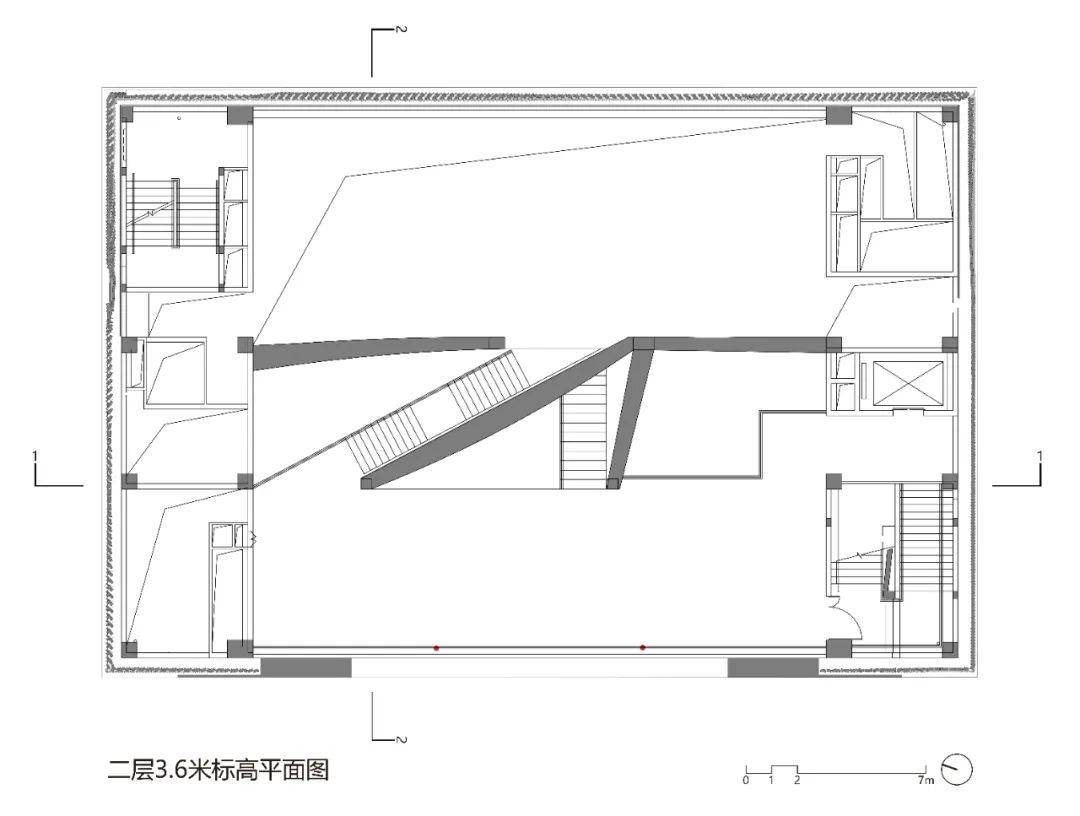

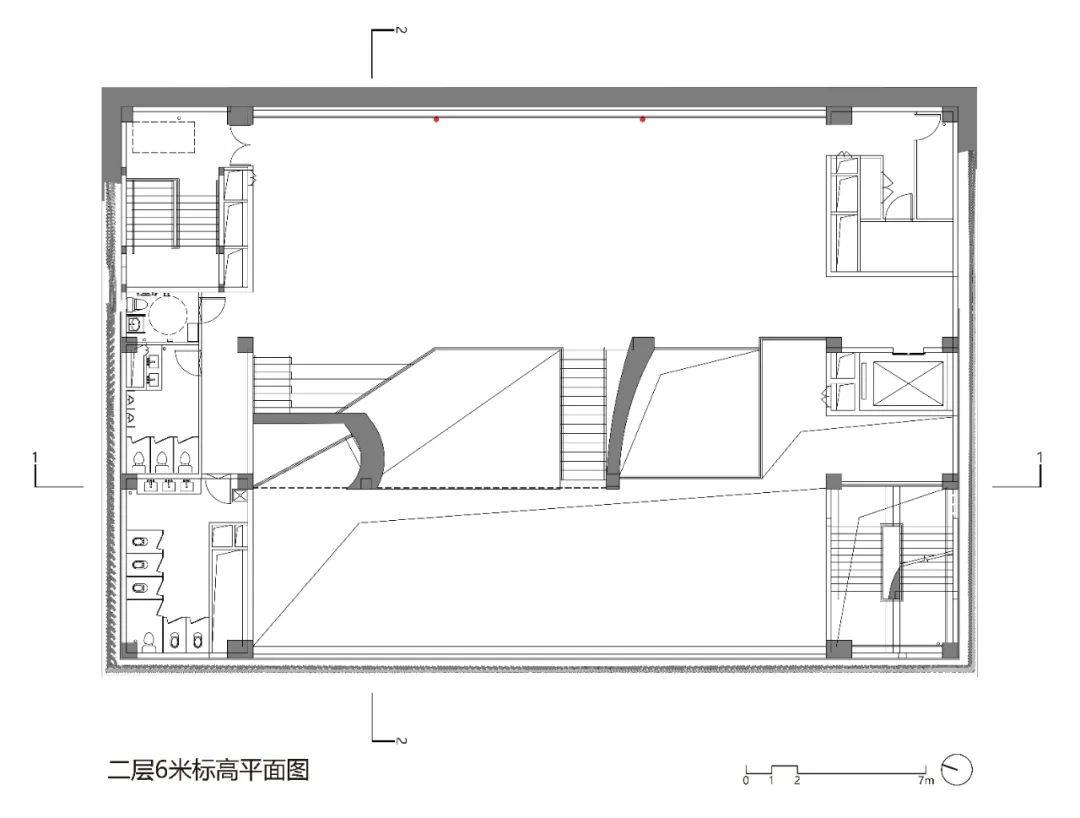

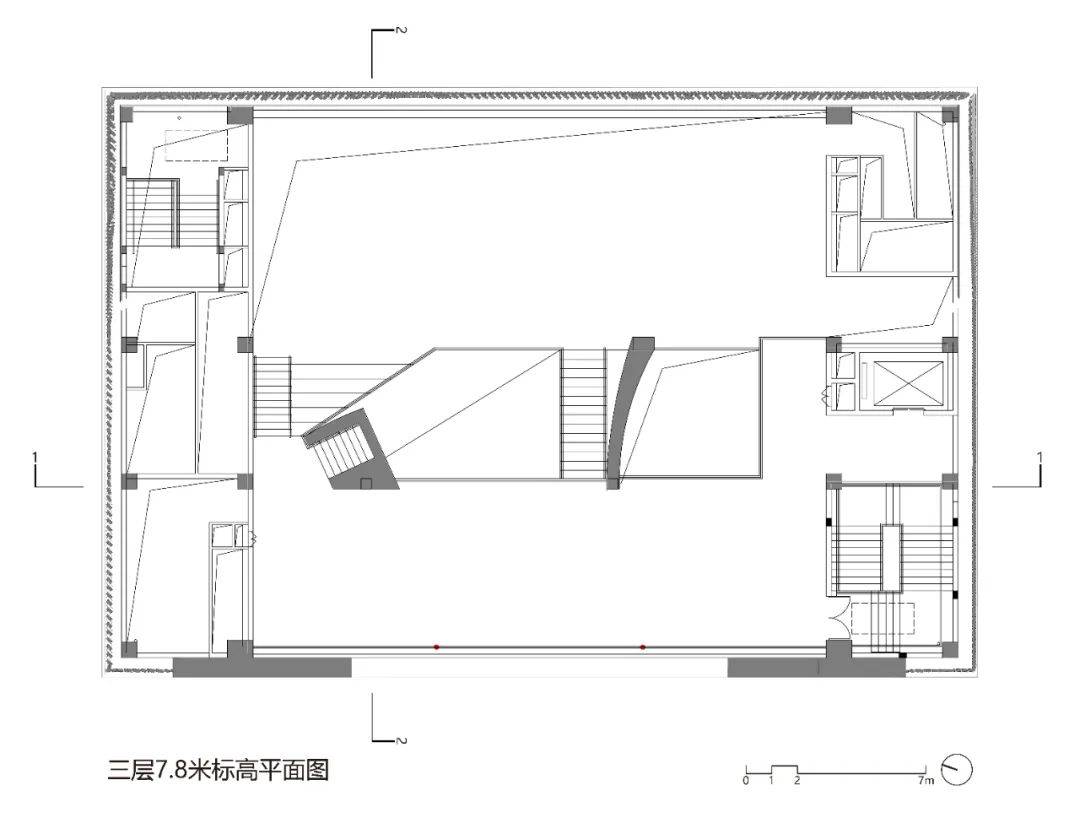

| jjybzxw | 2025-08-09 09:07 |

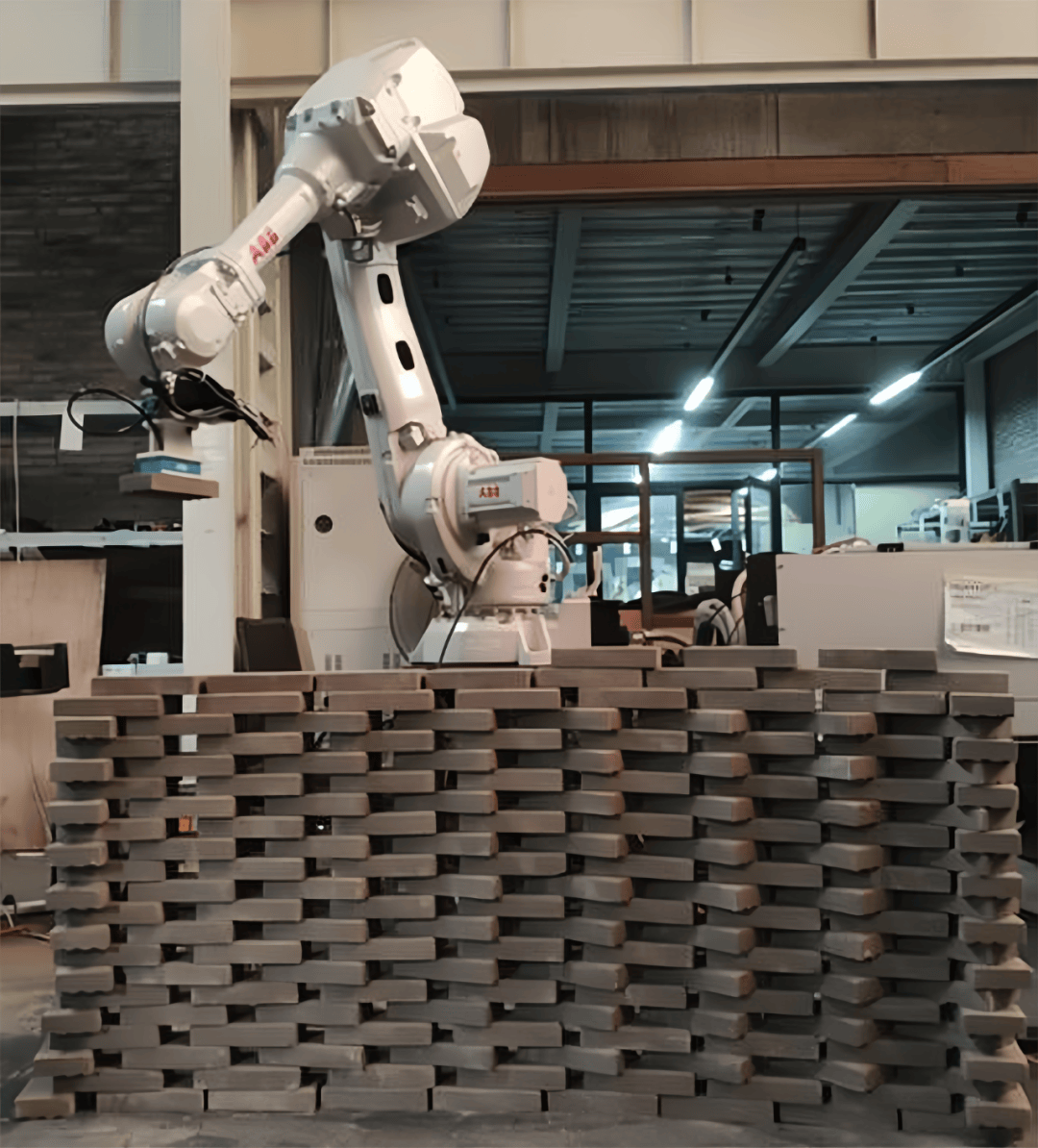

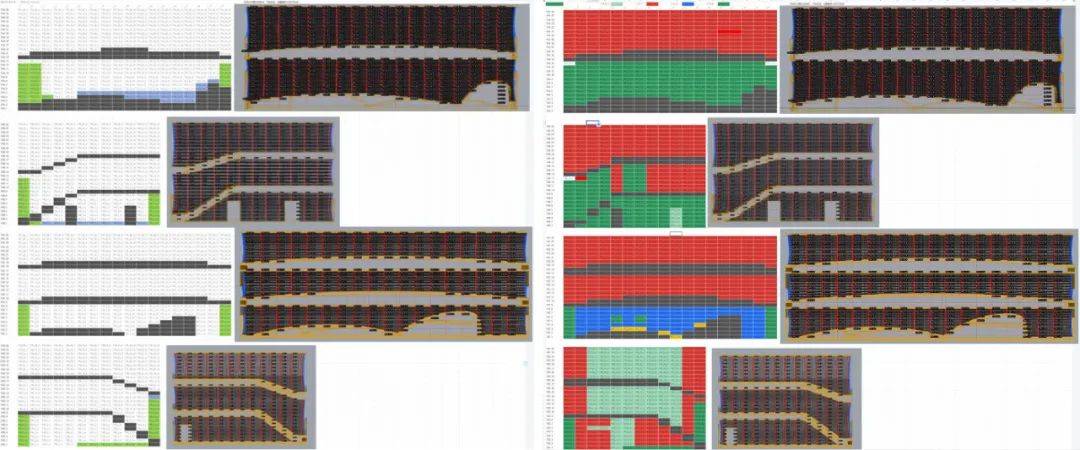

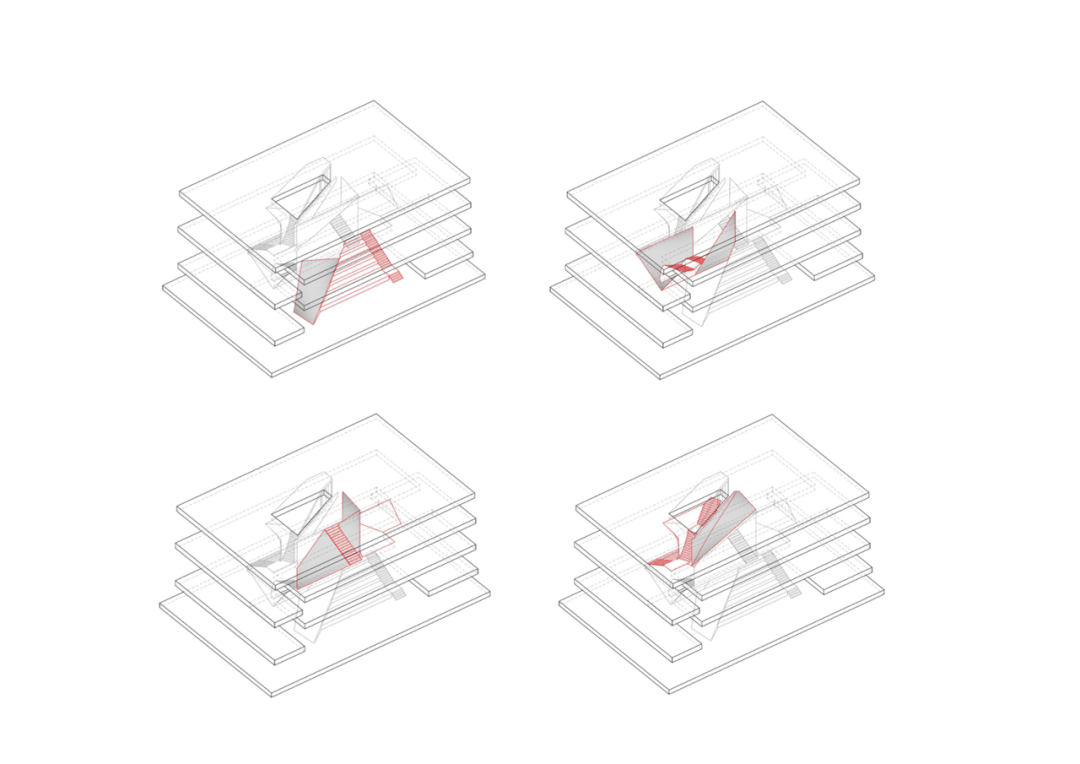

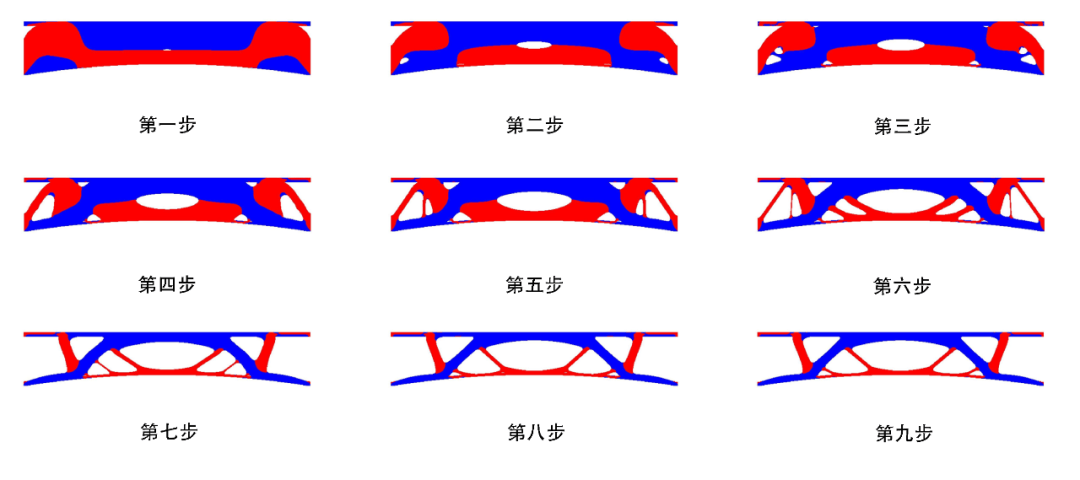

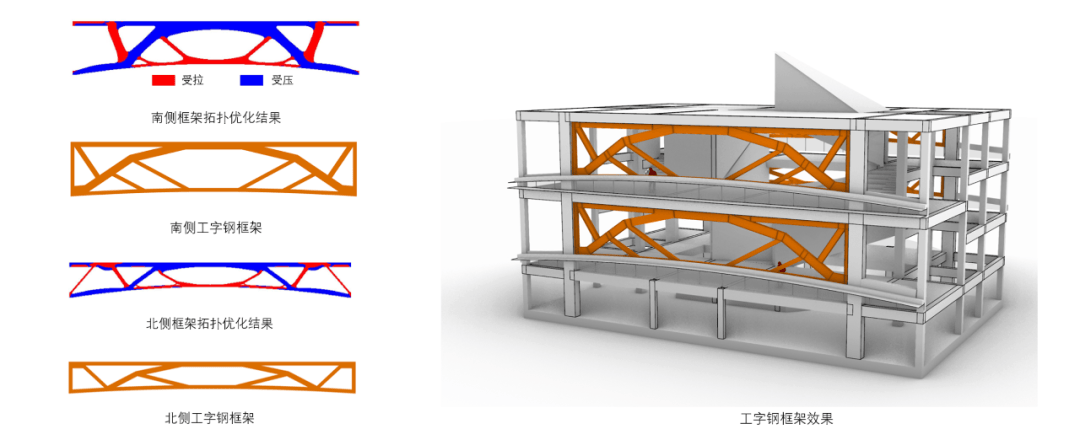

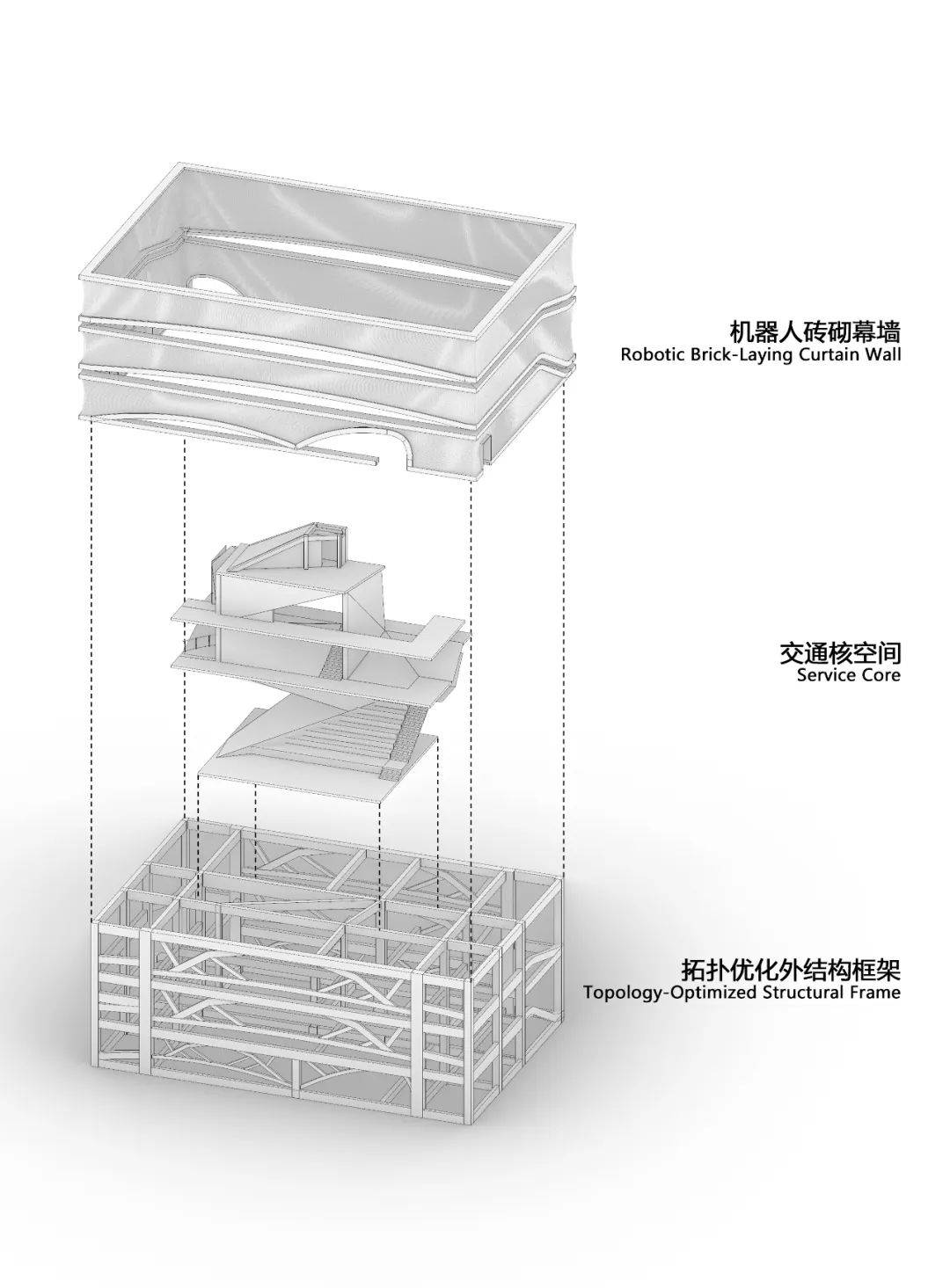

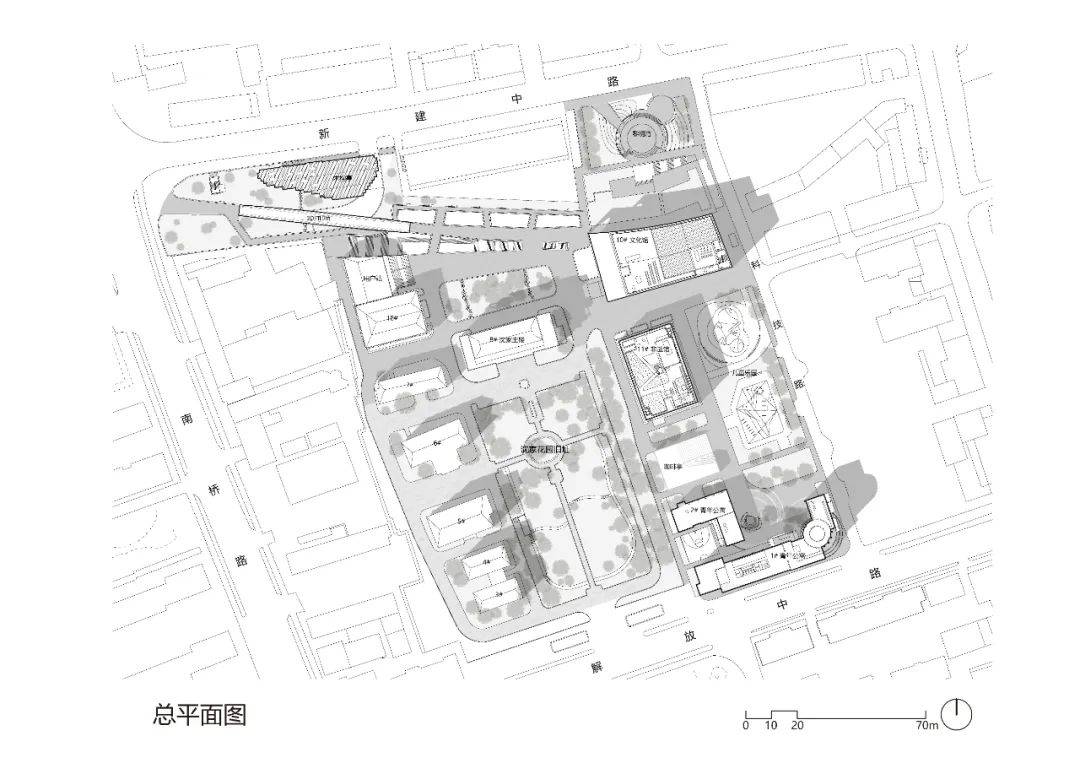

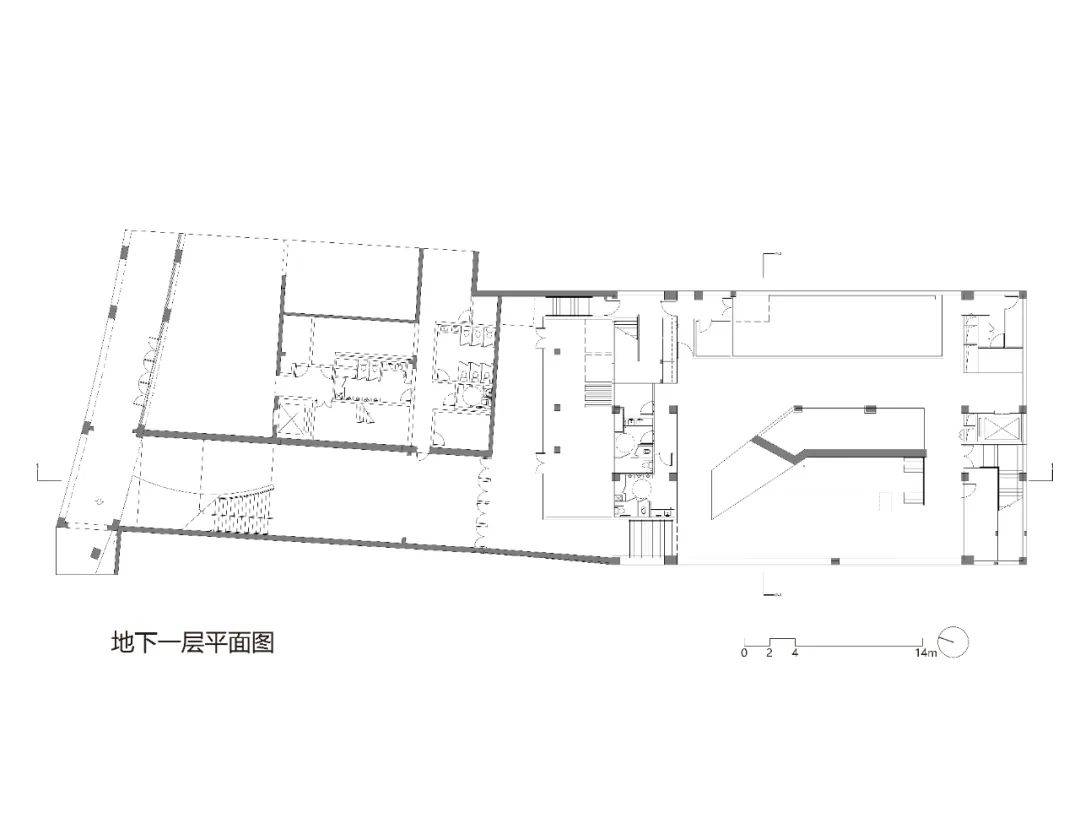

© 苏圣亮,是然建筑摄影 01. 针灸式策略中的文化锚点构建 “南桥源”是上海奉贤区南桥镇在历史城区更新背景下提出的重要规划试验项目,提出“一河链九珠”的针灸式更新策略,以浦南运河为纽带,激活包括三古商城、沈家花园、古华园在内的多个文化节点。其中,沈家花园非遗馆作为新建文化空间,承担着连接传统与当代、社区与手工艺的多重角色。本文基于整体更新体系,围绕非遗馆的设计策略、构造逻辑与建造实践展开论述,重点分析其在参数化设计、机器人砖构、结构拓扑优化等方面的综合实践,尝试提出一种以“文化-结构-建造”三位一体为核心的更新建筑路径。  整体轴测分析图© 创盟国际 面对传统城区更新的尺度、生态与文化复杂性,南桥镇在“南桥源”更新体系中,提出“一河链九珠”的系统策略 —— 以浦南运河为骨架,串联三古商城、沈家花园、古华园等文化与商业片段,通过 9 个节点逐步释放公共性与文化能量。相较整街区重建,该策略强调“针灸式介入”,重视细部激活与原有肌理协同。  © 苏圣亮,是然建筑摄影 沈家花园位于其中段,是奉贤地区唯一完整保存的 20 世纪初花园式洋房群。非遗馆即嵌入其更新体系的二期建设中,对面为修缮完成的历史主楼。作为此次更新体系中的文化锚点,非遗馆承担着展示、教育、社区共享、数字建造示范等复合职能。  © 苏圣亮,是然建筑摄影 02. 语境嵌合的场地策略 项目选址于沈家花园主楼中轴线末端,面对已修复的历史建筑。设计以“克制嵌合”的姿态介入场地,通过尺度、材质与动线的协商,完成与既有园林语境的协同: 项目体量以水平展开替代竖向对抗,融入园区低矮尺度秩序,入口避让原中轴正对关系,提供观看、缓冲与转换空间。以传统黏土砖、清水混凝土、玻璃为主要材料,构建与原主楼材料色调的对位关系。该策略强调新建筑在文脉中的“沉入感”,而非主导性表达,使其成为一个“潜在显现”的文化装置。  主要材料示意 © 创盟国际 03. 织理生成: 参数化砖幕的设计逻辑 非遗馆最具标识性的元素为其主立面上的“砖织幕”,该构件既是遮阳表皮,也是文化表征。其设计逻辑由“风掠水面”的自然意象出发,经由参数算法转译为结构逻辑: 以均匀砖块为单元,通过函数叠加生成旋转角度与出挑距离为形成机制,形成类似“涟漪状”的织纹表皮,砖幕作为建筑外表皮的同时也作为次结构自稳定系统,其背后为钢龙骨支撑体系。  © 苏圣亮,是然建筑摄影 通过可控的孔洞与窗带排布,实现展厅内部均衡采光与遮阳节能双重需求。该设计使传统红砖在算法控制下展现“柔性织物”的视觉感知,实现“再材料化”与“再构造化”的双重转译。  © 苏圣亮,是然建筑摄影 04. 机器人砌筑的建造系统 立面砖幕的实现依托于机器人建造体系。设计团队与数字建造平台合作,采用机械臂在工厂进行逐砖精准预制,现场通过分段拼接方式装配完成。整个流程体现为: 该项目实现设计到制造闭环,先从参数模型导出砖位信息,自动生成编号与坐标。  预制装配施工 © 一造科技 通过位置信息,精准控制机械臂作业路径,通过预制装配施工,分段拼装,干式连接,无需脚手架作业,大幅降低现场湿作业。  精确控制机械臂作业路径 © 一造科技  预制装配施工 © 一造科技 砖块采用可替换式挂件节点,支持局部维修与更换,延长生命周期。 一造科技元宇宙打印机 2.0 © 一造科技 据测算,整体工期缩短约 30%,材料浪费降低 40%,展现出数字建造在文化项目中的技术适配能力。  © 苏圣亮,是然建筑摄影 05. 室内空间: 结构-动线-环境的三重耦合 室内并未诉诸装饰性陈列,而是通过 “结构—动线—环境性能” 的多重耦合,打造可步入、可感知的力学-叙事载体。进入前厅灰空间后,视线被主动引向中心的清水混凝土通贯核空间:这座贯穿三层的结构/交通核心体以双向渐进结构优化(BESO)为几何依据,既承担竖向荷载,又统筹空间组织与微气候调控。  交通核空间轴测分析图 © 创盟国际 结构-动线整合 折板-剪刀墙式核心将竖向力流导向两侧基座;楼梯踏步在受拉边缘悬挑,使“行走路径”与“受力路径”叠合,从而把交通体验转译为可读的结构剖面。  © 苏圣亮,是然建筑摄影 光-材质交互 顶部狭缝天窗与侧向点状开口共同构成立体光井;自然光沿折板滑落,在墙面投射出类似结构性能云图的光影,令观者在行进中直接感知力学场与光场的动态对应。  © 苏圣亮,是然建筑摄影 环境-气流协同 核体空腔利用烟囱效应形成垂直通风;外层砖织幕提供的准自承遮阳与核心排风道互补,构成非空调季节的被动降温策略。 功能-场景转译 核体外围为 24 m × 12 m 的无柱矩形展厅;可移动隔墙与地面插槽系统允许空间在“展陈”与“手工坊”之间快速切换。BIM 预留的机电干线槽隐藏于楼板腔体,确保室内净高与声学完整性。  © 苏圣亮,是然建筑摄影 在这一语境中,室内被塑造成一座可步入的“结构-环境仪器”:清水混凝土的理性张力与砖幕过滤的柔性光晕相互叠合,使数字化建造逻辑与地方材料语义在步行尺度上完成深度互文。  © 苏圣亮,是然建筑摄影 06. 结构设计与拓扑优化策略  南立面框架拓扑优化过程© 创盟国际 砖幕之起伏形态与内部结构骨架协同设计,实现从形式美学到受力逻辑的连续过渡。  后优化处理过程 © 创盟国际 该策略有效减少结构冗余,使建筑形体与结构行为趋于一致,体现出由构造引导空间的理性表达路径。  轴测分析图 © 创盟国际 07. 文化空间的再组织机制 在“南桥源”更新体系中,沈家花园非遗馆扮演着三重核心角色:首先,它是区域文化记忆的容器,承载着非遗技艺传承、手工艺教育和地方文化展陈的功能;其次,它成为智能建造技术的示范样本,通过机器人砌筑和结构优化,生动展示了如何将本地材料进行数字化转译与创新应用;同时,它更是激活城市空间的关键节点,有效串联起主楼与运河步道,共同塑造出一个日常可达、充满活力的公共文化敞廊。其以微尺度的介入方式,重新组织场地记忆、手工技艺与社区公共性,回应城市更新从“物理改善”走向“文化营造”的转向趋势。  © 高伟哲 08. 结语: 从砖材到数字语境的文化叙事 沈家花园非遗馆以最具地方性的砖材为媒介,借助最具未来性的建造技术,搭建起文化与智能、传统与当代的桥梁。其设计逻辑由砖构表皮展开,通过结构优化、参数织理与数字建造完成一次建筑语言的再语法化。这不仅是一次关于“非遗”的展览空间实践,更是一次关于建筑作为文化机制的当代表达尝试。 在城市更新语境下,建筑不再只是物理容器,而是文化关系的组织者、语义转换的介体。沈家花园非遗馆作为其中一例,为我们提供了新的视角:新建不意味着重写历史,而是对文脉的再解码与再生成。  © 苏圣亮,是然建筑摄影 项目图纸  © 创盟国际  © 创盟国际  © 创盟国际  © 创盟国际  © 创盟国际  © 创盟国际  © 创盟国际  © 创盟国际  © 创盟国际 © 创盟国际  © 创盟国际 © 创盟国际 项目信息 项目地址:奉贤区,上海,中国 项目年份:2025 年 项目面积:2862 平方米 主创建筑师:袁烽,同济大学 设计团队:赵奕清、姜边城、张蓓(建筑)王勇,丁程,李进朝(机电)陈泽赳、桑海刚(结构)王炬(室内)高华、徐自立(景观) 设计协理:高伟哲 建筑事务所:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司创盟国际工作室 建设方:奉贤区文化和旅游局 代建方:奉发集团南桥源公司 智能建造:上海一造科技有限公司 业主:奉贤区文化和旅游局 摄影:苏圣亮,是然建筑摄影 |

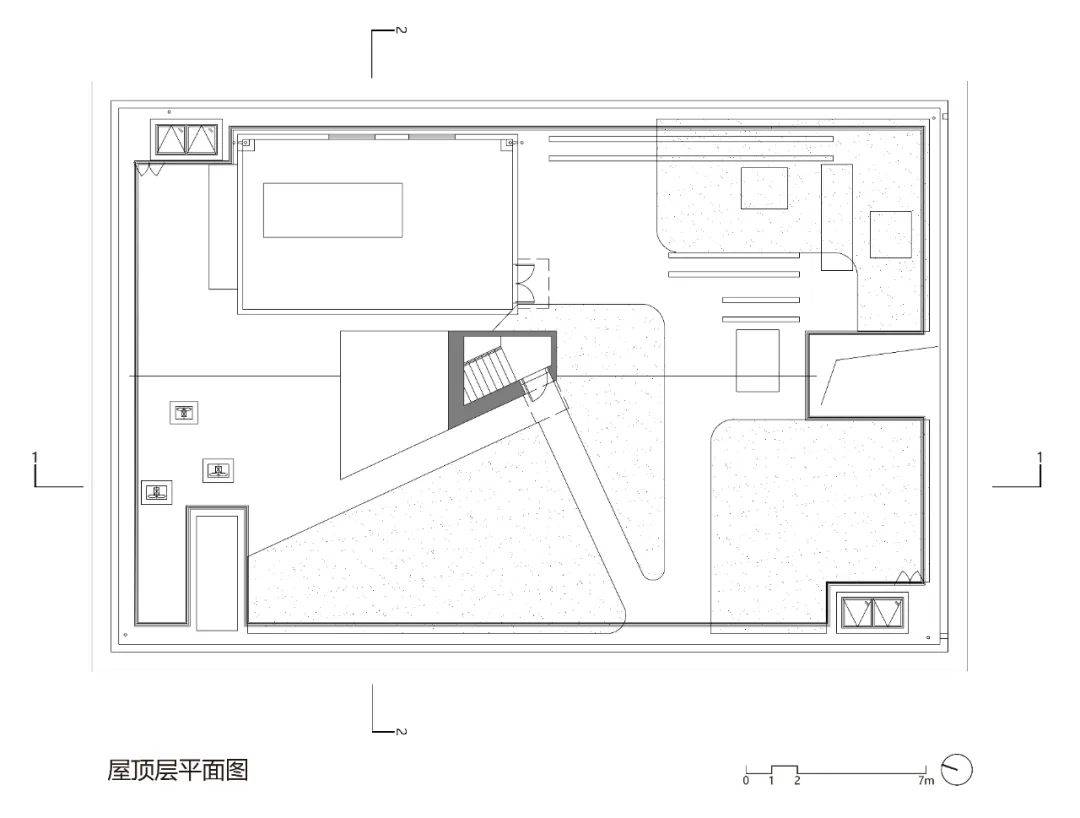

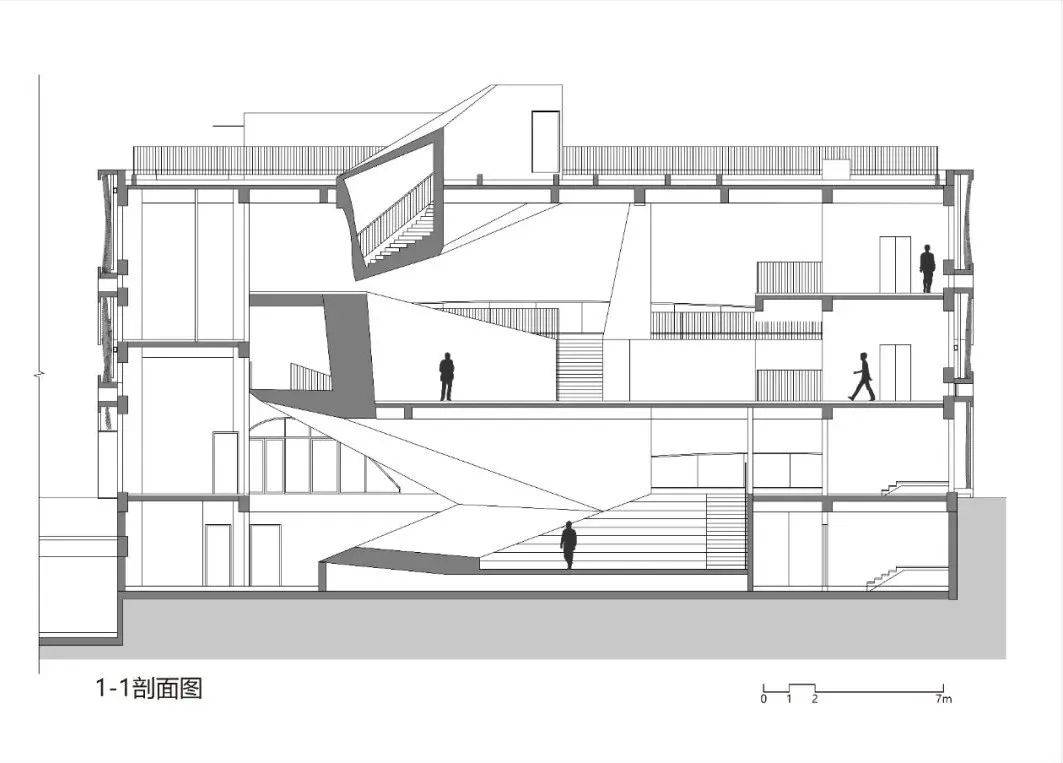

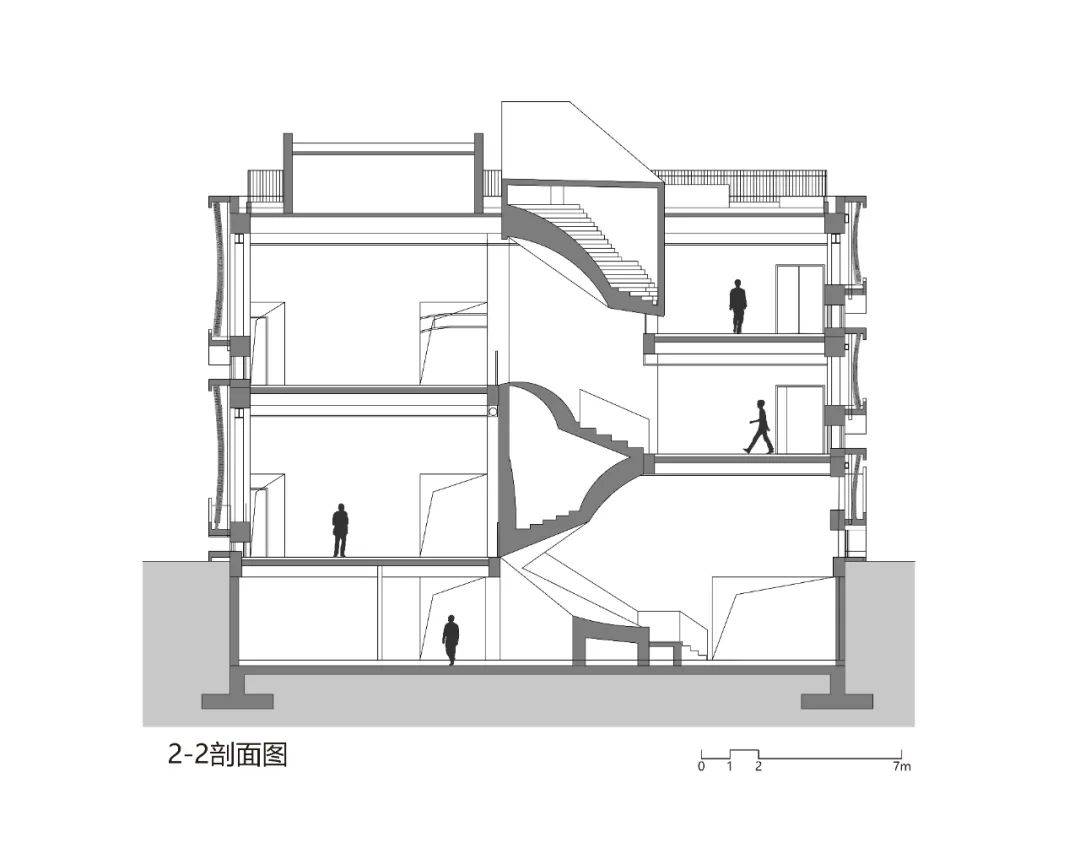

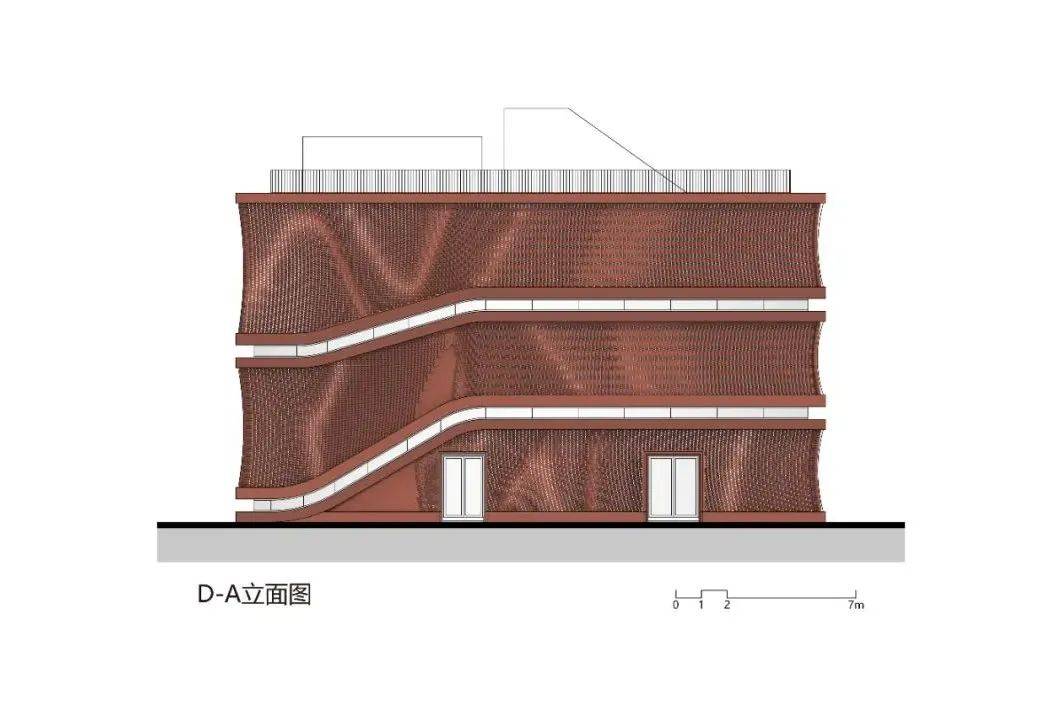

|