| 姜谷粉丝 | 2025-08-08 14:56 |

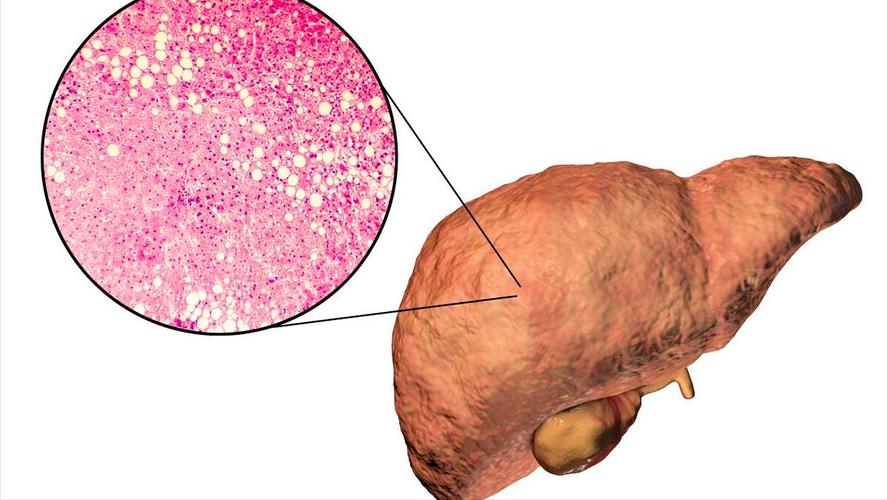

很多人听到自己查出脂肪肝,第一反应就是不以为意。吃喝照旧,体检查出问题了才想着补救。可他们不知道,脂肪肝不是小事,发展下去,就是肝硬化,甚至肝癌。 张文宏教授曾公开提醒:脂肪肝是我国未来最值得警惕的慢性肝病。如果不及时干预,后果非常严重。 那脂肪肝到底怎么来的?和哪6样东西关系最大?又该如何防住它?今天我们就一次讲清楚。  脂肪肝的学名叫非酒精性脂肪性肝病(NAFLD),是指没有大量饮酒史,却因营养过剩、肝脏代谢紊乱等因素导致肝细胞中脂肪堆积。简单说,就是肝脏变成了“油肝”。 根据国家卫健委发布的《非酒精性脂肪性肝病防治指南(2022年版)》,目前我国成人脂肪肝患病率已经超过29%。而在肥胖、糖尿病、高血脂等人群中,患病率高达50%以上。 更严重的是,脂肪肝不是静止的,它是“进行性”的。 起初只是单纯性脂肪堆积,但如果不加控制,就可能发展为脂肪性肝炎、肝纤维化,最终演变为肝硬化甚至肝癌。  脂肪肝的形成与日常饮食、生活方式密切相关。张文宏教授也多次在科普讲座中强调:“控住嘴,是控住脂肪肝的第一步。” 下面这6样东西,是被多项研究证实与脂肪肝密切相关的“元凶”,一定要尽量远离: 1. 高糖饮料 可乐、奶茶、果汁、瓶装茶,看起来清爽,实则是“液体糖炸弹”。大量摄入果糖、蔗糖,会刺激肝脏将多余糖分转化为脂肪,堆积在肝细胞中。 《中华肝脏病杂志》2023年研究指出:每天饮用含糖饮料超过500ml的人群,脂肪肝风险提高2.3倍。  2. 油炸食品 炸鸡、炸串、薯条,香是香,但脂肪含量极高,还富含反式脂肪酸,对肝脏是双重打击。长期吃这些食物,会让肝脏代谢负担加重,脂肪堆积更快。 3. 动物内脏 有些人觉得吃肝补肝,但实际上,动物内脏中胆固醇、嘌呤含量极高,不是补,是“堵”。 尤其是已有脂肪肝的人,肝功能本就下降,再吃这些高胆固醇食物,反而加重病情。  4. 高脂红肉 肥牛、五花肉、羊排这些红肉脂肪含量高,容易导致甘油三酯升高,增加肝脏脂肪合成。 《中国居民膳食指南(2022)》建议:红肉每周不超过500克,优先选择鱼、禽、蛋等白肉替代。 5. 酒精 即便不是“酒精性脂肪肝”,但乙醇依然会伤肝。 很多人以为“脂肪肝不喝多就没事”,但实际上,肝脏同时代谢脂肪和酒精,会让损伤叠加。 哪怕是低度酒、所谓“养生酒”,也应该避免。  6. 熬夜+久坐 你没看错,生活方式也能“吃”出脂肪肝。 长期熬夜会扰乱胰岛素分泌,久坐不动则降低脂肪代谢效率。两者叠加,哪怕饮食不多,也可能得脂肪肝。 脂肪肝早期几乎没有任何不适,大多数人是在体检时偶然发现的。但这并不代表它“温和”。 张文宏教授指出,脂肪肝的可怕在于“无声无息地进展”。当出现症状时,往往已经进入脂肪性肝炎甚至肝纤维化阶段。  常见的几个信号包括: · 疲倦乏力:肝功能下降导致能量代谢异常; · 右上腹隐痛:肝脏轻度肿大或炎症刺激; · 肝功能异常:体检中转氨酶升高、B超提示脂肪浸润。 一旦发展为肝硬化,肝细胞大量坏死、替换为纤维组织,肝功能将不可逆转。 目前脂肪肝还没有特效药,“管住嘴、迈开腿、查得勤”才是唯一有效的方式。 1. 减重 体重每下降5%~10%,肝脏脂肪就能明显减少。研究显示:减重10%,脂肪性肝炎的缓解率可达90%以上。但要注意,减重不宜太快,建议每周减少0.5~1公斤,避免因代谢紊乱反而加重肝脏负担。  2. 调整饮食 推荐采用地中海饮食模式:多吃蔬果、粗粮、坚果、深海鱼,少吃精制碳水、动物脂肪。 每天保证蛋白质摄入、限制总热量、杜绝含糖饮料,才是控脂的根本。 3. 定期监测 脂肪肝患者应每3-6个月复查一次,包括:肝功能、肝脏B超、血脂、血糖等。 高危人群(如肥胖、糖尿病、50岁以上人群)更应重视早筛早治。  脂肪肝不是“胖人专属”,不是“吃多了油腻一点”的小毛病。它是正在悄悄伤肝的代谢性疾病,如果不重视,下一步就是肝硬化。 张文宏教授的提醒不是危言耸听,而是基于大量临床数据的忠告:“脂肪肝的预防与治疗,不在医院,在你每天的餐桌和生活方式里。” 从今天起,管住嘴、动起来、查一查,别让“油肝”变成“烂肝”。 |

|