| 527801728 | 2025-08-07 21:44 |

|

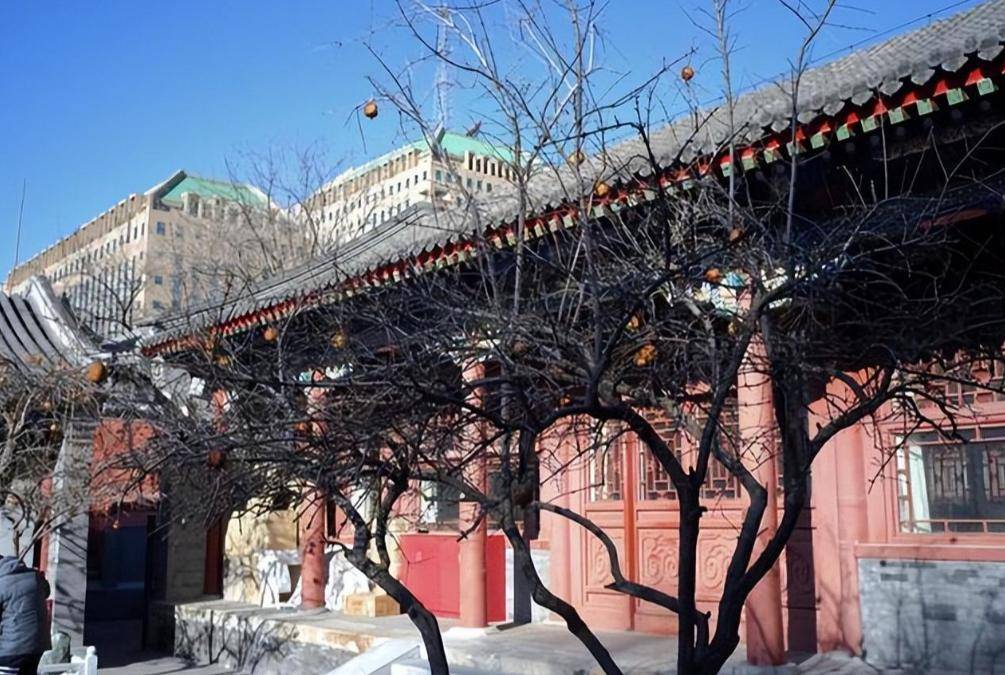

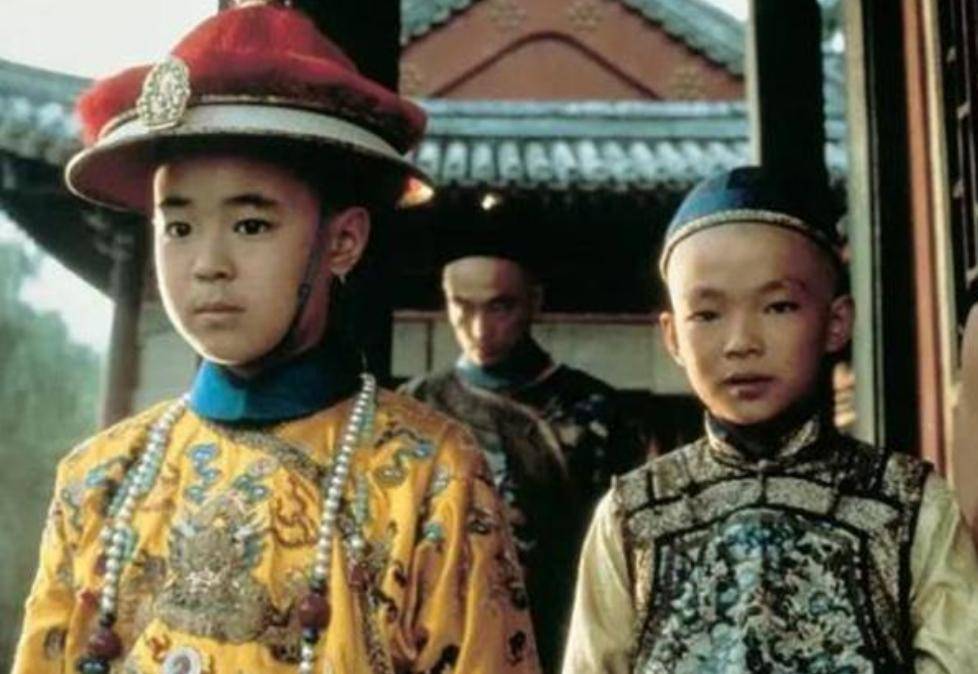

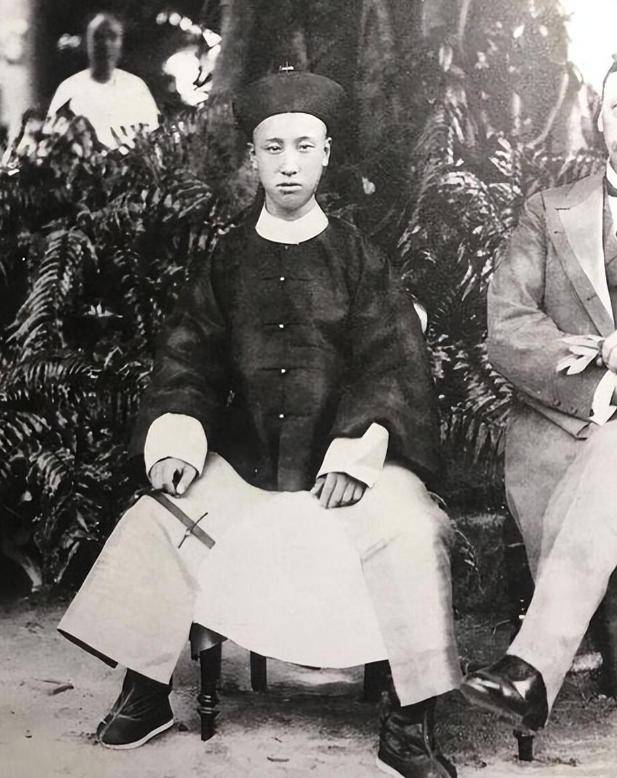

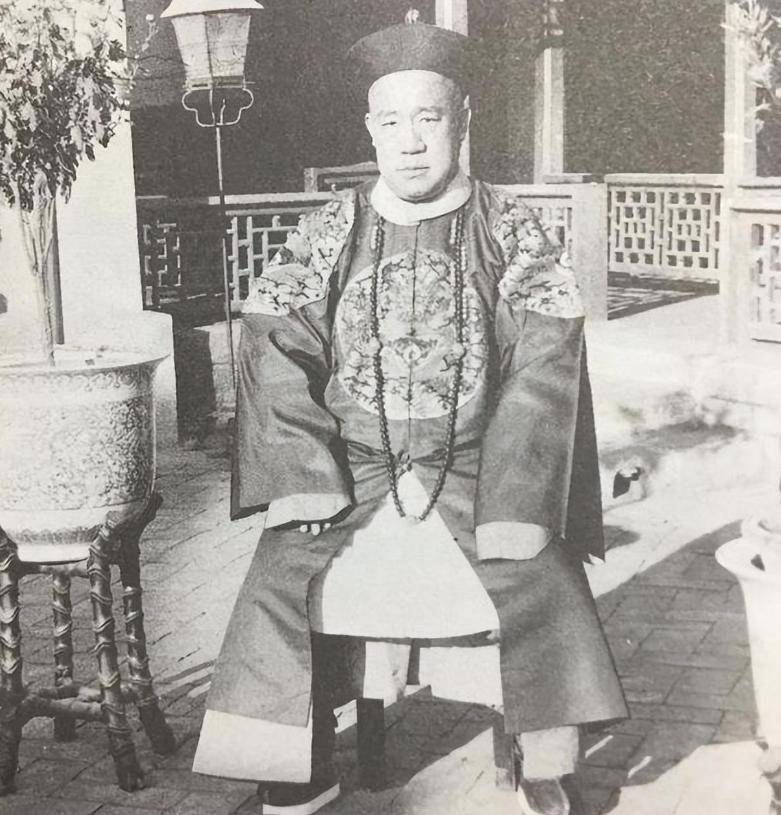

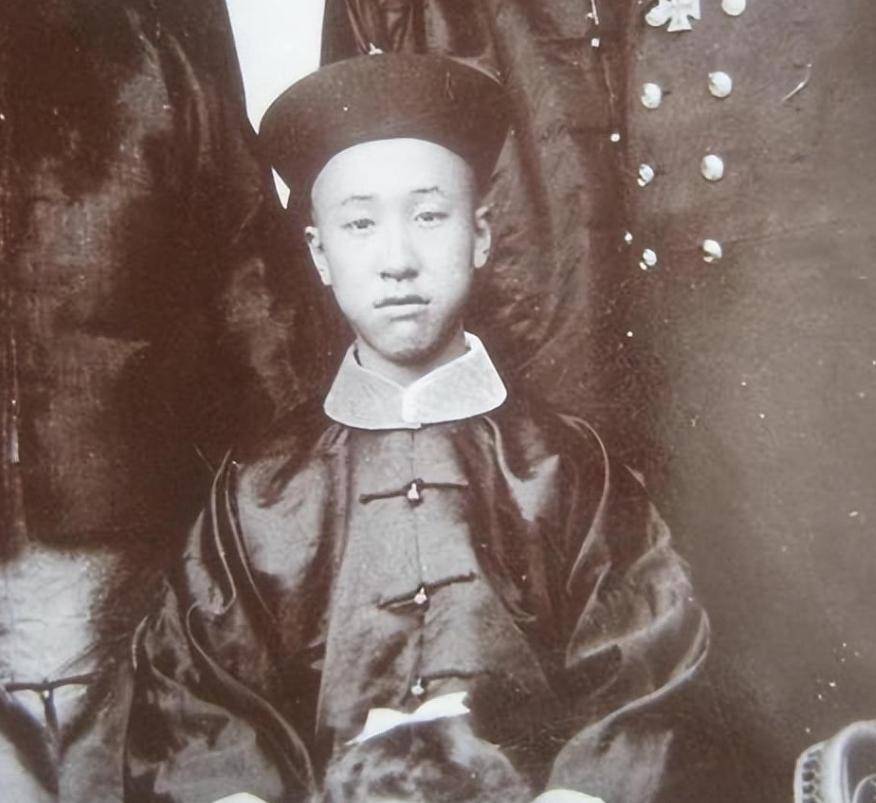

清朝最后一位摄政王:28岁就选择隐退,他的选择背后到底隐藏着怎样的故事?  在人生的不同阶段,我们可能会面临不一样的决策。对于大清最后一位摄政王载沣来说,他的选择不仅仅是对个人命运的决定,更是在那样一个动荡时代中的深思熟虑。虽然年轻时权力如日中天,但他为何会选择在28岁时就突然隐退?这个决定背后,究竟隐藏着怎样的原因?更让人诧异的是,晚年他竟以90万斤小米出售自己的王府,这个令人惊讶的决策是源于经济困难,还是另有隐情呢?  少年得势,背负重担  1908年,寒冬刺骨的紫禁城内,面对一张张焦虑和无助的面孔,整个大清王朝的命运悬而未决。慈禧太后突然驾崩,国家的领导层陷入了前所未有的空白。就在这一刻,一名仅三岁的孩童溥仪被推上了帝位,而背后,一位年仅28岁的年轻人——载沣,被选为摄政王,负责国家的军政大权。  虽然年轻,载沣早已明白自己肩上的责任。清朝的内忧外患与日俱增,他深知如果不进行有效的改革,国家必然陷入灭亡的深渊。为此,他迅速采取了诸多行动,力图扭转局面。首当其冲的是收回兵权,虽然这一举动引发了朝中一些人的反感与抵制,但载沣依然坚定地认为,只有掌握了军权,才能为日后的政治改革打下基础。 除了军事改革,载沣还积极寻求与隆裕太后的合作,二人在许多关键问题上形成了默契,力图在危局中稳定国家局势。载沣甚至派遣幕僚赴德国学习军事理念和制度,打算借鉴西方国家的先进经验,增强清朝的军事实力。与此同时,他还进行了一系列政治整顿,清除腐败,希望通过这些举措带来国家的复兴。  尽管清朝在这一阶段暂时维持了相对的稳定,但无论载沣如何努力,历史的潮流总会改变一切。辛亥革命的爆发,注定了大清王朝的最终覆灭。 权力崩塌,理想破灭  辛亥革命爆发后的1911年,载沣的改革计划和希望彻底泡汤。随着革命的迅速蔓延,连年仅三岁的溥仪都失去了皇位,而作为摄政王的载沣,面对这样一个历史性变故,也无能为力。所有曾经热血沸腾的改革梦想,在这一刻化为泡影。 曾经在朝野拥有极高权威的载沣,如今看着自己曾经奋斗的王朝走向衰败,内心充满痛苦与无奈。曾经的辉煌早已远去,眼前的废墟令人不禁陷入深深的迷茫与沉痛。  尽管失去了权力,载沣并未彻底沉沦。他知道,自己仍然肩负着责任,尤其是对于家庭的责任不容忽视。在短暂的沉沦后,载沣重新振作,脱离了紫禁城的政治漩涡,返回了王府,专注于家族事务的管理。  虽然不再是那个权倾一时的摄政王,载沣依然保持着一份坚韧和责任感。他开始反思自己曾经的做法,考虑如何为家族及国家尽一份微薄的力量。在这一过程中,载沣逐渐看清自己的人生轨迹,决定以新的方式为国家做出贡献。  抛弃王府,贡献社会  随着1947年新中国的曙光逐渐照耀大地,载沣做出了一个出人意料的决定——以90万斤小米的价格将自己大半辈子居住的王府卖给政府。这一决定,不仅标志着载沣人生的一次重要转折,也反映了他对时代变迁的深刻理解。  他明白,新时代已经到来,作为一个清朝遗老,王府代表的已不再是荣耀与尊贵,而是一段过去的历史。为了响应国家建设的号召,他与家人商议,决定将王府改造成一所小学,命名为“竞业小学”。这个名字寓意着学生们要相互切磋,共同进步,正如他自己所希望的那样,希望这所学校能够为国家和民族培养更多有用的人才。  此外,载沣还为这所学校设定了减免学费的政策,确保贫困家庭的孩子也能接受优质的教育。他的教具收藏,地球仪、天体模型等都被搬进了教室,成为孩子们宝贵的学习资源。  对于载沣来说,这个决定不仅仅是出于经济上的考虑,更是一种历史的觉醒。曾经他是风光一时的摄政王,拥有至高无上的权力和地位,但随着社会变革的步伐,他深知国家需要的不是奢华的王府,而是实实在在的教育和为民服务。 生命的终章:责任与担当  在“竞业小学”日益蓬勃的过程中,载沣却不幸因病去世,享年七十余岁。临终前,他的王府已转交国家,所换得的90万斤小米也为国家的建设贡献了一份微薄的力量。  回顾载沣的一生,曾经的风光无限,到后来的默默无闻,他的经历充满了波澜和变故。从少年得志的摄政王,到平凡的退休老人,载沣一生见证了大清的崩塌与社会的巨变。然而,即使在失去权力后,他依然怀着责任心和使命感,尽力为国家和社会做贡献。 载沣的选择,值得每一个人深思。虽然他未能挽回大清的覆灭,也未能维护自己的王朝荣耀,但他选择为国家、为民族做实际的贡献,最终以一位责任担当的方式为人生画上了句号。他为人民服务的精神,是我们今天仍应学习和传承的宝贵财富。  无论身处何种困境,只要我们不忘初心,始终坚持为国家和人民贡献力量,就一定能在逆境中找到出路,最终迎来属于自己的光辉时刻。  |

|