| 姜谷粉丝 | 2025-08-05 12:06 |

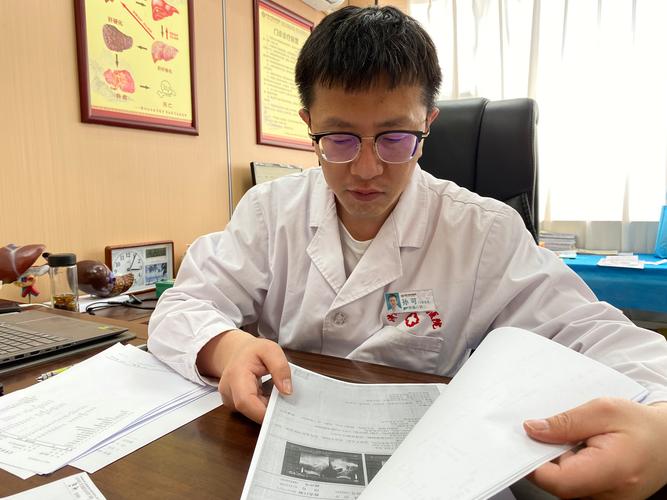

“我老公单位聚餐时跟同桌一个人共用筷子,回家后才听说那人是乙肝携带者,我现在挺担心的。我老公会不会被传染?” 提问的是一位35岁的公司财务,她说得不急,但脸上明显是紧绷着的。 这个问题她已经憋了两天,网上也查过很多帖子,但都说得模糊,有的说不会传染,有的又说要尽量避免。 她没有医学背景,对乙肝病毒也不了解太多,只是听说这个病挺顽固,带病毒的人可能一辈子都不会好。 她不是偏见,只是怕风险。这个问题,其实很多人都纠结过。 一个饭局,一次聚餐,一双共用的公筷,就足够让不少人陷入自责或者恐慌。 乙肝作为一种传染病,在中国的流行率曾经非常高,以前几乎每个家庭都有“亲戚是乙肝携带者”的情况。  这种熟悉感加上不透明的信息传播,反而容易让人误会它的传播方式,尤其是对“共用餐具”这种细节的焦虑,在某些场合里放大得过了头。 先说答案:如果只是一次普通的共用餐具行为,被传染的概率几乎可以忽略。 这个结论有数据支持,不是一句安慰话。 乙肝病毒的主要传播途径,是血液传播、母婴传播和性接触传播。 也就是说,必须有病毒直接进入到未感染者体内的血液循环,才可能造成感染。 而口腔、胃肠道在正常情况下有黏膜保护层,能抵御大量病毒入侵。  哪怕是乙肝病毒的确能通过唾液检测出来,它在唾液里的浓度非常低,而且大部分情况下唾液中病毒的形式是不完整的颗粒,缺乏复制能力。 研究显示,在乙肝病毒携带者的唾液中检测到HBV-DNA的比例约为30%,但病毒载量普遍较低。 如果不是在唾液中混入血液(例如牙龈出血),那感染风险接近于零。 更不用说在食物中经过唾液稀释、胃酸消化、酶解反应后,病毒即使有活性也难以保持完整结构,根本无法通过消化道进入肝细胞完成感染链条。 另外一组数据更直观。  中国疾控中心曾在2005年做过一次社区感染调查,对上万名乙肝携带者的家庭成员进行追踪分析, 发现共用餐具家庭的感染率并没有显著高于使用分餐制度的家庭,主要的感染来源仍是母婴或早年血液接触。 这意味着,真正决定感染风险的,不是吃饭方式,而是血液暴露与否。 而且,目前中国的乙肝疫苗覆盖率已经很高。 自1992年乙肝疫苗纳入儿童计划免疫以来,大多数35岁以下人群都已经完成了基础接种。 疫苗保护率超过90%,即便接触病毒,也能有效阻止病毒进入肝细胞。  这在城市青年人群中尤为明显,很多人小时候就已经完成三针免疫,即使偶有暴露,也不会造成感染。 当然也不能完全放松。 有一种极少数但真实存在的场景下会提高风险,那就是口腔有明显损伤,例如牙龈出血、口腔溃疡、牙周病出血等。 这种情况下,如果乙肝病毒携带者在食物上留有含血液的唾液,理论上确实存在传播可能。 这类传播极为罕见,但并不是绝对不可能。 要避免这种特殊风险,确实可以采用分餐或使用公筷,但这属于多一层保护,而不是必要的防线。  公共健康误区往往就在这里产生: 很多人把极低概率当成日常焦虑的来源,却忽视了真正的高危场景——例如共用剃须刀、拔牙器具消毒不彻底、非正规场所打耳洞等,这些比共用筷子危险得多,却往往没人在意。 比起一双筷子,更多时候传染链来自生活中的无意识细节。 还有个角度不被提起,但值得思考。一个社会对传染病的反应程度,不只是卫生素养的体现,更是群体心理的投射。 把疾病标签化,把传播恐惧化,是最容易掩盖问题的方式。 一旦把乙肝当作某种“靠近就会传染”的病,患者就被推到了社会边缘。  这种边缘化会让很多人不愿意主动检测,不愿意公开病情,从而更容易制造真正的传播漏洞。 这个逻辑在过去几十年的乙肝防控历史中反复上演过。 而从疾病管理角度来看,乙肝最需要控制的不是传播,而是进展。 95%的携带者可以稳定生活一辈子,只要定期检查、按需治疗,并不会影响他人健康,也不会突然转变成高传染源。 现代抗病毒治疗手段已经很成熟,一线药物如替诺福韦等能够有效抑制病毒复制,让患者病毒载量降到检测不到。 一个病毒载量低的人,即使有短暂接触,也基本不具备传播能力。  还有一点很重要也常被忽略:餐具不是传播载体,餐桌文化才是焦点。 中国家庭以合餐为主,夹菜时筷子反复接触,确实不够卫生。 但问题不仅限于乙肝。幽门螺杆菌、诺如病毒、流感病毒都可以通过这种方式传播。 推广分餐、公筷,不只是预防某种病毒,而是重构一个更安全的饮食环境。 换句话说,这是一种生活方式的升级,不应该只因为怕乙肝才去做。 已经接种过乙肝疫苗的人,几年后抗体变低了,还能不能防住传染?这件事不少人都误解了。  乙肝疫苗产生的抗体水平(抗-HBs)在5年内确实会下降,有些人甚至在10年后测不出抗体,但这不代表免疫力完全消失。 人体免疫系统具有“免疫记忆”,哪怕表面抗体浓度下降,一旦病毒入侵,体内仍能快速激活免疫反应,阻止感染发生。 这种记忆效应是疫苗最核心的价值。 2008年一项在台湾进行的前瞻性研究中,追踪了4200名儿童接种疫苗后长达20年的免疫状态。 尽管其中有25%的参与者抗体消失,但在接触病毒后,几乎全部人群能迅速产生活化免疫反应,没有一个人发生慢性感染。 这说明,只要接种过、免疫系统建立过“病毒记忆”,身体就能防住入侵。  所以,比起焦虑有没有感染,更重要的是了解自身免疫状态。 如果是接种完整三针疫苗的人,即便抗体水平低了,也不用反复补打疫苗。 真正要关注的,是高危职业人群、免疫缺陷人群和长期密切接触者,他们才需要定期监测抗体水平,并在必要时补种疫苗。 |

|