| 527801728 | 2025-02-14 20:44 |

|

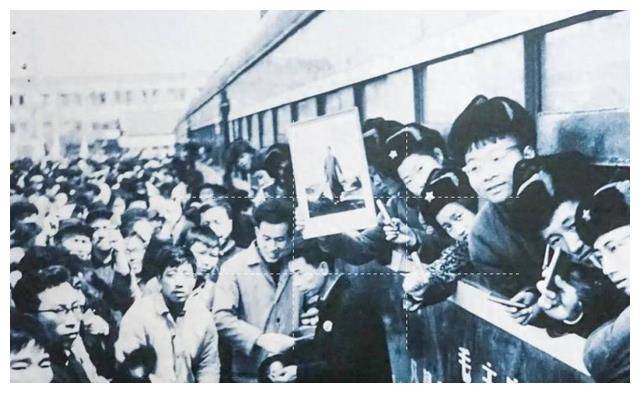

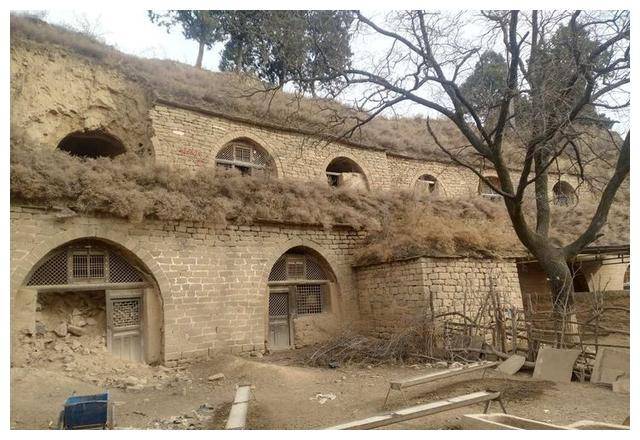

俗话说,宁在故土打洞,不作他乡之客。尤其是经济发达的地区的人们,更舍不得离开自己的故乡,去做一个异乡客。 可是在1959-1960年间,却有10万浙江人争前恐后地踏上北上的列车,离开美丽富饶的江南,定居到荒无人烟的戈壁。  他们为什么会做出这样的选择呢?几十年过去了,这10万浙江人及其他们的后代 生活得如何呢? 01.光荣支宁人 1949年新中国成立后,祖国的建设百废待兴。尤其是一些边远地区,人口稀少,经济落后,其中就包括宁夏。 1958年10月,宁夏回族自治区成立,虽然回族人民取得了民族自治,但是当地的农业、工业等都非常落后。 为了帮助边远地区的发展,组织决定从浙江省动员10万青年,前往宁夏支援。 为什么是浙江呢? 因为浙江自古以来就是经济强省,浙江人民勤劳、脑子灵活,浙江的青年受教育程度高,思想先进,爱国热情高。 果然,当支援宁夏的宣传工作一开始,就收到了大量浙江青年的报名申请书,很多都是夫妻双双申请,有人甚至为了表决心,还写了血书。  由于报名的人数远远超过了预期,组织不得不调高了选拔的要求: 党团员带头、30岁以下、身体好、有一技之长、思想先进等。 明明是去边疆吃苦的,为什么有那么多人踊跃报名呢? 其中一部份的原因是浙江青年有着高涨的爱国热情。 他们说:“ 先辈们牺牲自己的生命换来了新中国,到了我们这一代,奉献自己的青春去建设祖国,责无旁贷。为了新中国,为了下一代,吃点苦是值得的 。” 不过,更重要的原因还是当时的宣传工作做得到位。 为了让浙江青年没有后顾之忧,组织承诺会给支宁的家庭颁发《支宁光荣证书》,一人支宁,全家光荣。  另外组织承诺给支宁的志愿青年分配住房、分配工作,并且优待他们的父母、子女。 就这样,10万浙江青年带着行囊,踏上了北上的列车,而宁夏人民则敲锣打鼓,热烈欢迎他们的到来。 02.辛苦支宁路 浙江青年们高涨的热情,很快就被残酷的现实给浇灭了。 1959年5月,第一批支宁的浙江青年被安置在银川前进国营农场。这个农场位于贺兰山下,是一片地广人稀的贫瘠土地,只有部队曾经在这里留下了一些营房。 不过也只是土坯窑洞1-2百间,却需要安置6000人。 一个窑洞只有4个平方,住4-6人,即使这么拥挤,住房还是远远不够,大部分人被临时安置在礼堂、仓库,甚至牛棚里。  而吃的就更困难了。 在浙江人的想象中,宁夏地区的人们天天吃羊肉、喝牛奶,可事实上他们的伙食只是每顿两个杂粮馒头,配没有肉的羊骨汤。 顶多一个月能吃上一顿肉,而他们顿顿都离不开的青菜,却比肉还难吃到。  不过这些困难并没有打倒聪明能干的浙江人,他们很快就调整好节奏,进入劳动的状态。 他们的目标是,把这一片荒地,打造成江南一样的绿洲。 他们勘察完土质后,就开始胸有成竹地平田、翻地、打埂,用江南的引水技术把干涸的土地浇灌成水田。 他们带来了江南育秧技术。虽然他们来得晚,但他们培育的秧苗插秧后,却比当地人的长得更快、更好。  耕牛不足,也没难倒他们,他们仿制了浙江地区的铁耖,来代替传统的木犁,这样一头牛的耕地量直接翻了几倍。 经过几个月的努力,他们已经掌握一套种植经验,他们种出来的水稻,预计产量会是当地人的两倍。 此外,他们还种上了蔬菜,不到3个月,就吃上了自己种的蔬菜。吃不完的,他们还晒成菜干,等到冬天的时候补充维生素。 农忙时节过去后,他们又开始打砖坯,修盖砖瓦房子;割青草,或者把干枯的稻草做成保暖的草垫子。 浙江支宁人果然不负众望,把这个荒芜的土地,打造成了一个塞上江南。  他们的到来,不仅带动了农业的发展,还带动了当地的教育和工商业的发展。 支宁青年中有一批知识分子,在当地开办学校,给回族人民普及普通话和基础教育,促进了民族融合。 浙江人天生擅长经商,虽然当时是集体经济,但是他们自己做的农具、衣服鞋子等很受欢迎,通过和牧民交换,改善了农场的伙食。 03.十万支宁人的现状 除了安置在农场的几千人外,其他的支宁浙江人散布在宁夏的各个地方,各行各业。 其中有几万人被安排在宁夏回族自治区的首府——银川市,他们分别从事教育、医疗、行政、工商等方面的工作,为银川市的发展做出了重要贡献。 还有几万人被安排在石嘴山市。这里是宁夏的工业重镇,主要从事矿业开发、冶金、化工等重工业,为宁夏的工业发展做出了重要贡献。  还有些浙江支宁人在宁夏从事水利、林业、畜牧业等,在各行各业为宁夏的发展献出自己的热血青春和激情燃烧的岁月。 那么几十年过去了,这些浙江人及其他们的后代在宁夏的生活现状如何呢? 事实上,十万支宁浙江人中,有大约一半的人陆续回到了故乡。 第一批是在刚到宁夏的第二年,当时我国遭遇了三年自然灾害,贫瘠的地区粮食更加供应不足,因此组织遣送了一部份支边人员回乡。 第二批是在恢复高考和知青回城的阶段。一部分人考上了大学,或者有了回城名额后,回到了故乡。 还有一部份人是在改革开放以后,开始下海经商或者自发回到家乡。  但还是有一分部分支宁浙江人及其他们的后代留在了宁夏,继续为这片土地奉献自己的力量。 04.尾声 当我们今天再回顾这一段历史,可能会觉得不可理解,为什么发达地区的浙江人会自愿去到又穷又苦的边远山区?他们是自愿的吗?他们后悔了吗? 可是如果没有这一代人,我们的祖国的发展不会这么快,这么好,我们的民族不可能这么融洽、这么和睦,我们的生活也不可能这么富足、安宁。 是这些支边人,他们用自己的热血青春,克服了艰苦的环境,凭借自己的勤劳、勇敢、智慧,换来了我们今天的幸福的生活。  |

|