| 527801728 | 2024-12-15 21:23 |

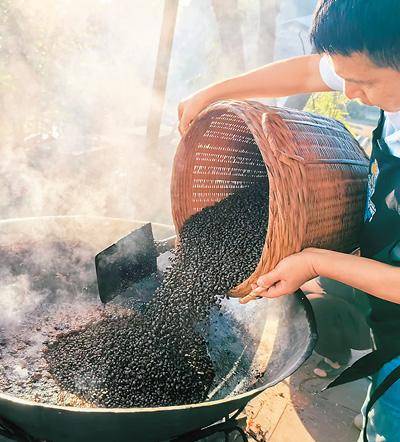

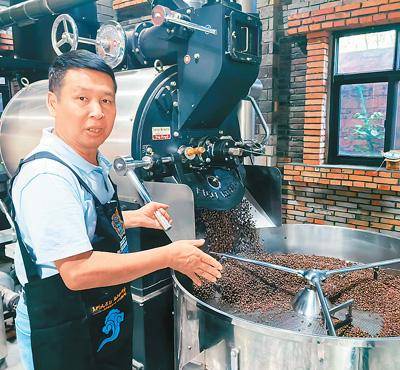

脱壳完成的咖啡豆。  徐世炳为福山咖啡专门打造的直火焙炒炉。  焙炒好的咖啡豆要倒入糖浆状的焦糖之中增色,进一步裹住香气。  咖啡开花。 资料照片  咖啡每年11月底到第二年三四月,可以不断成熟、一直采摘。海南种植的是罗布斯塔品种的中粒种。 本版图片除标注外,均为本报记者周亚军拍摄。  咖啡豆从200多摄氏度的烘焙炉中出来,经过冷却装置,能迅速恢复常温状态,确保香气不外溢。图为徐世炳正在介绍冷却装置。  采摘咖啡豆。 资料照片  采摘下来的咖啡果,经过清洗分色,要在晾晒场进行长达1个月的风干和晾晒,之后进行脱壳、分级。图为徐世炳正在二次筛选咖啡果。  福山火山岩红土是世界公认适合咖啡种植的土壤,“樱桃红”外皮标志着果实成熟。  晾晒咖啡果,让其充分风干。 资料照片 “福山咖啡浓而不烈,香而不冲,一杯咖啡解乡愁。”当海南省级非遗福山咖啡焙炒工艺代表性传承人徐世炳说出这句话的时候,我总觉得有些不搭。 咖啡,不是舶来品吗?怎么和乡愁挂上了钩,并且还成了海南省非物质文化遗产?原来,20世纪初,下南洋的海南人返乡时,带回了南洋的物产和饮食习惯,其中就包括咖啡。 1933年,归国华侨陈显彰考察发现海南省澄迈县福山镇“泉甘土肥,四季如春”,是种植热带作物的理想之地,于是携老扶幼归国开垦荒地,成为福山镇种植咖啡的第一人。福山咖啡有什么特点?首先要用本地豆,其次是传统直火烧焙、焦糖裹香,第三是大锅煮冲,喝的时候还要加炼奶,只有这样,才算是正宗福山咖啡的味道。 新中国成立后,一大批东南亚归侨集中安置在万宁市兴隆华侨农场,并从福山镇引进咖啡种苗进行种植。从此,以福山、兴隆为代表的海南咖啡逐渐成为品牌,其中不仅融入了归侨的情愫,还成为海南岛开垦峥嵘岁月的特殊记忆。 徐世炳的父亲徐秀义,改革开放之后开始种咖啡。那时候百废待兴,从种咖啡到炒咖啡,一切从零开始,靠着口传下来的技艺一点一点琢磨。功夫不负有心人,徐秀义成为鼎鼎有名的海南咖啡焙炒名师,而且第一个开办棋乐咖啡屋,第一个提篮卖咖啡。 徐世炳9岁开始就跟着父亲徐秀义开荒种咖啡,自小就得了焙炒咖啡的家传。青出于蓝,徐世炳从四川大学毕业后,在海口开办了第一家咖啡店,不仅卖海南咖啡,还卖其他饮品,逐渐得到了市场的认可。随后,他专门去东南亚遍访咖啡加工工艺,又去意大利等多个国家学习,立志找出最适合海南咖啡品种的加工方法,终于形成一整套的海南咖啡焙炒工艺。从2014年开办咖啡学校至今,已经培养了数千名学生。 海南咖啡产量不大,一年也就二三百吨,但丝毫不影响其成为国际品牌。品牌化和规模化的前提是标准化,“海南咖啡在气候、土壤、维度、品种等方面都有自己的特点,我一直以更健康饮品、更可控品质、更卫生工艺为目标,探索传统风味同现代工艺的结合,为标准化奠基。”徐世炳说。 在福山咖啡加工厂,徐世炳指着现代化的焙炒炉说,“咖啡豆一下锅,就遇到200摄氏度的高温,传统的炒锅达不到这个温度,需要持续翻炒2个小时,现在这个焙炒炉只需要二三十分钟。”这台专门打造的设备,饱含徐世炳的匠心,“木炭熊熊燃烧,火苗会经过一个倒漏斗形装置预留的小孔直烤咖啡豆,不仅保留了传统风味,而且品质更佳。出豆的时候,特殊的降温设备,在几分钟之内就能将200多摄氏度降到常温,最大程度保留香气。” 海南咖啡焙炒工艺的另一特点是人工加焦糖炒制,在炒制咖啡的同时,蔗糖要在锅里熬成糖浆状,再放入炒好的咖啡豆让其融合。这样不仅能使裹糖锁住咖啡香味,而且保留了传统海南咖啡的色泽。 说话间,徐世炳麻利地打磨完咖啡豆,又将咖啡粉投入一个巨大的铝壶,随后轻轻搅拌,很快咖啡的香气氤氲飘出,“海南咖啡是福山恋,更有归侨情,这是家乡的味道。” |

|