| 天人地 | 2022-10-13 07:43 |

|

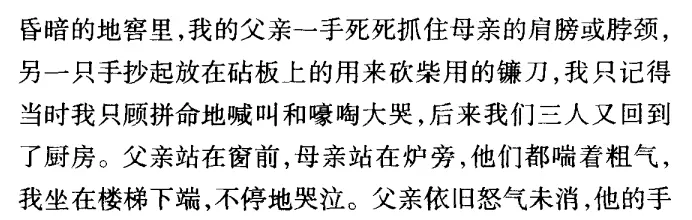

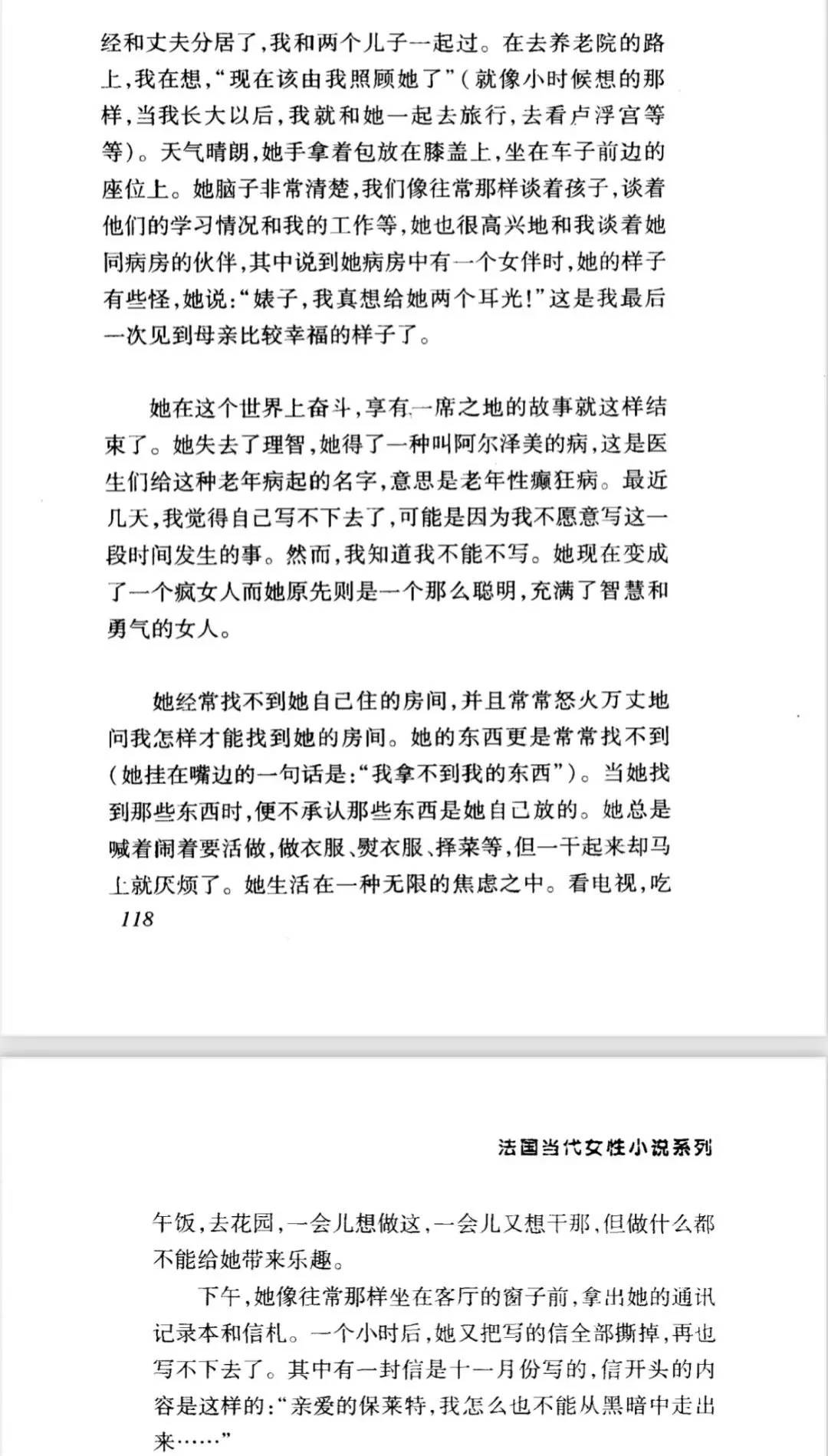

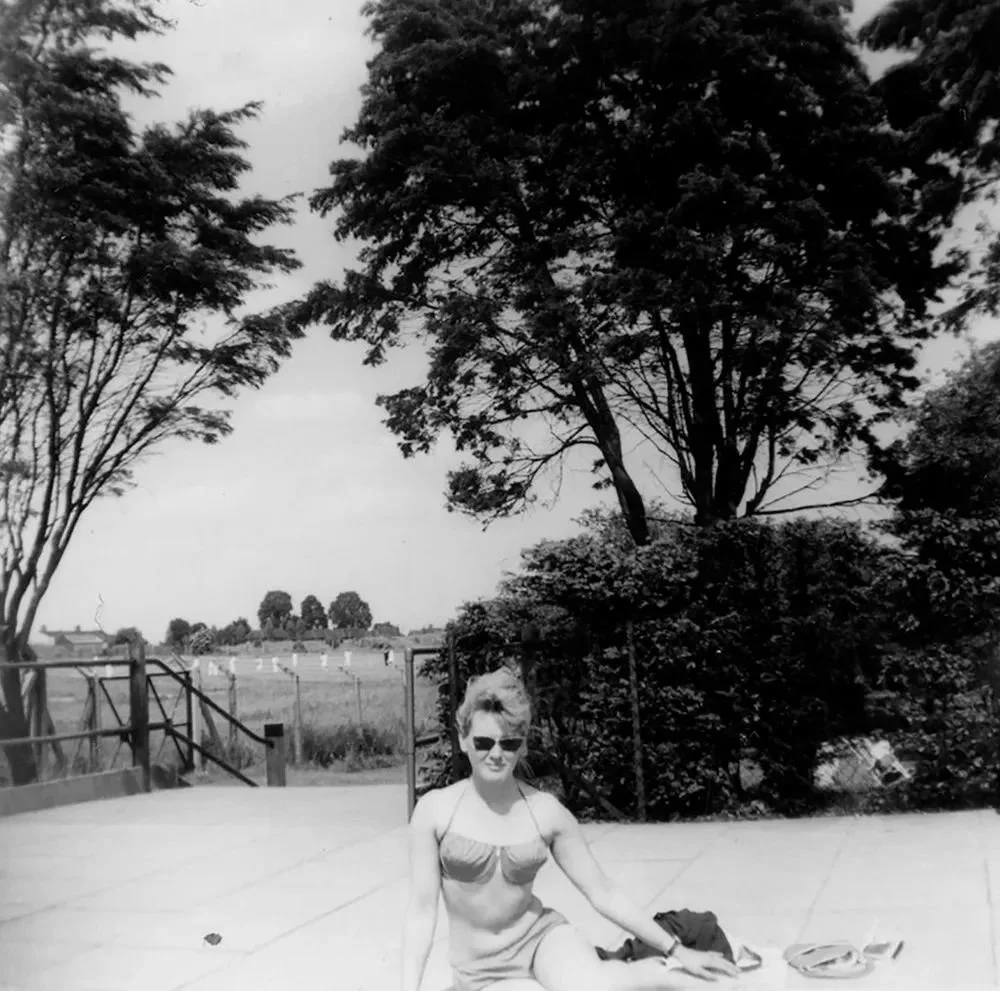

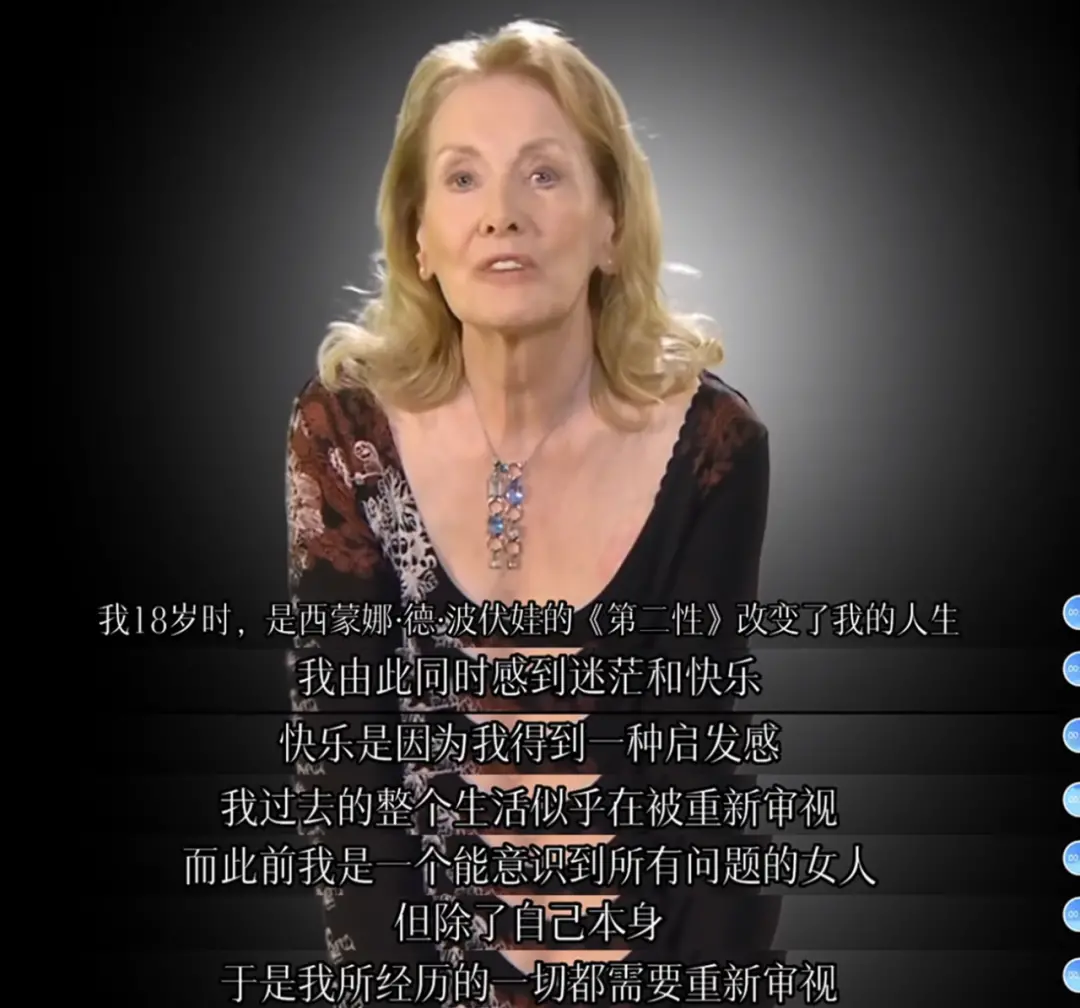

前几天,今年的诺贝尔文学奖揭晓,花落法国女作家安妮·埃尔诺。 名字传来,大家一片茫然,这究竟是谁?  瑞典文学院给予她的颁奖词是: 她以勇气和敏锐的洞察力,揭示了个人记忆的根源、隔阂与集体限制。  其实别说咱们不知道,安妮的知名度不算太高,她成名早,一度文学圈还瞧不起她,觉得她的东西过时,被人轻薄地视为“那个写自己的女人”。 安妮·埃尔诺也已经82岁,早过了想要争名夺利的年纪,这么些年,她靠着自己的努力,当老师,写作攒下的身家,静静地隐居在巴黎郊区的塞尔吉,与外界没什么联系,就在诺贝尔文学奖颁奖之前,瑞典文学院想尽办法也还没能联系上她。 一直到消息宣布,82岁的安妮在位于巴黎郊外的家门口才被闻讯而来的记者们团团围住,她也开心地向他们打招呼。    此前,法国已经有15位作家获得诺贝尔文学奖,埃尔诺是第16位获此殊荣的作家,但之前的15位都是男作家,她是第一位女作家。 她也是继2020年美国诗人露易丝·格丽克之后,再一次获得诺贝尔文学奖的女性作家。   ▲ 诺贝尔文学奖宣布现场。 在之后的记者会上,埃尔诺表示,获得诺奖促使自己有了一种新的责任感。  跟绝大多数把目光投向大时代,投向世界的男作家不同,埃尔诺作品的体裁很“专一”:自传体作品或者类似的回忆录。 其实内地也有专写这种体裁的女作家,十来年前内地文坛也有所谓的“身体写作”“私写作”潮流,埃尔诺1974年的处女作《空壁橱》就是写自己私生活,时间之早,可谓“私写作”的奠基人。 无论后人如何模仿,但都达不到她的高度,为什么?因为虽然都是自己的生活,但大部分人写的是个人的自传,而埃尔诺则是借自己的生活去见证法国的大时代,她的个人史家族史完整地跟法国战后的生活史紧紧相联,她如何从底层女性变身成为富裕中产少妇,父母的杂货店如何因为法国经济生活而起伏,母亲那代女工会省吃俭用买《时尚》杂志、人们用一种叫做“玛丽花”的疥疮药…… 跟埃尔诺合作过31年、将她的作品出版成英文版的出版商丹·西蒙曾如此评价: 她写的每一件事,每一个字,都是字面意义上和现实意义上的真实。然而,这些同样也是想象力的杰作。  怎么样?这句话似乎听懂了,似乎又有点听不懂吧,没关系,我们今天就来讲讲这位年过八旬仍然智慧矍铄的女作家的人生故事,她从一个杂货店体弱多病的穷女孩到82岁才名扬世界,34岁发表处女作,43岁成名,60岁退休才开始全职写作,从她的身上,我们能看到一位女性写作者要经历如何的艰辛才能成就自己。 安妮·埃尔诺她这一生究竟做了什么,写了什么,才能打动万千人的心呢……  士多店恩怨夫妻的女儿 安妮·埃尔诺这一生经历过什么,根本不用采访,因为几乎都在她的小说里了。1940年安妮出生于法国诺曼底大区的一个工人阶层家庭,父母在当地经营杂货店和咖啡馆,在她之前,她还有一个姐姐,七岁时夭折了,所以她是父母的宠儿。  ▲ 黄箭头指向的女孩就是埃尔诺。 关于她父母,安妮在书里曾经详细地描述过他们。 像所有人一样,他们有善良的一面,也有暴力的一面。在埃尔诺眼中,他们有时是个好父亲、好母亲,有时却变成坏父亲、坏母亲。 安妮的父亲,年轻时是个英俊而靠谱的男人,“高个子,褐色关发,蓝眼睛,看上去特别挺拔俊美,至少父亲自己这么认为”。 他一辈子都很向上,可以说他是把安妮从低层生活里托举出来的第一步,祖父酗酒暴力,不喜欢有人当着他的面看书,父亲十二岁就不得不出来工作,先在农场,后来又去工厂做工。 “父亲是一个严肃而认真的人,就是说,做一个一个工作,既不懒惰也不酗酒,更不爱乱花钱,他喜欢看看电影、跳跳查尔斯顿舞,但从不去酒馆……他是工厂里第一个为自己买了辆自行车的人,每周他都有存款。母亲可能就是因为看中父亲这方向才爱上他的。”  ▲ 埃尔诺父亲。  ▲ 童年的埃尔诺和父亲。 后来父亲遇到了母亲,母亲比父亲小7岁,两个人都是不甘平凡与贫困的人,婚后两人苦挣苦捻才开了一家咖啡馆兼杂货店。 杂货店的生活并不好做,日常生活也充满了戾气。 尤其在冬天 ,我每天放学回家总是饥肠辘辘,气喘吁吁,家里从来不开灯,他们俩摸着黑在厨房里,父亲坐在桌前,母亲站在炉火旁边忙着什么,屋里弥漫着死一般的寂静,偶尔听到我的父亲或者母亲冒出一句,必须得把这店卖掉了。 “这个咖啡杂货店并不比一个工人的工资多多少,为了生存,我的父亲不得在塞纳河下的工作上找份活干,工作时他穿着长筒靴子泡在水里干活,” 母亲必须一边看孩子一边微笑着做穷苦人的生意。  不仅如此,有时埃尔诺的父亲甚至是个家暴男。  ▲ 在这张和父亲的合影中,埃尔诺的父亲之所以眉头紧锁,一副不高兴的样子,是因为担心拍照的妻子会把相机弄坏。 埃尔诺曾在书中回忆道:12岁时的某一个周日的下午,她亲眼看到父亲差点杀死自己的母亲。  在打打闹闹中,他们家的经济状况终于得到一些改善,渐渐脱离了贫困线。  ▲ 当年埃尔诺夫妇开的咖啡馆兼杂货店。   ▲ 这是它如今的样子,安妮就是在这里,度过了童年和青少年时期,这是父亲用自己的积蓄购买的,对母亲来说,这实现了她多年来想在楼上有房间的梦想,一个餐厅,一个有穿衣镜和大衣柜的卧室。   ▲ 曾有记者走进探访这座有园子的老房子,曾是一家人的骄傲。 父亲一辈子对自己的北部乡下口音感到自卑,他要求自己和家人都说标准法语,在家庭餐桌上练习巴黎人的礼仪,要求女儿“有教养”并考学,他自己则骑着自行车接送女儿上学,无论冬夏,风雨无阻,他对于女儿拿到奖学金读大学十分的满意,对于女儿带回来的朋友有着份外的热情,因为他生存的目标,就是让女儿进一个曾经对他不屑一顾的社会阶层。  女儿成功了,她考上好大学,而且还嫁给了出身高知家庭的丈夫,为了迎接这个来自较上层社会的准女婿,埃尔诺的父亲特意换了新衣服,还打了领带,带着他逛自己的菜园、修建的车库,希望能在准女婿面前赢得尊重与承认。  但婚后,埃尔诺常常一个人带着孩子独自回娘家,丈夫并不陪同,这本身就意味着某种态度。  父亲对于这样的生活很满意,他收拾房子,看顾小店,因为胃病,死于1967年。 而埃尔诺的能干的母亲则一直活到八十年代。 母亲出生也很苦,很小就失去父亲,出生在一个孩子很多的普通家庭里,她“是个谨慎的女孩,每个星期天她都要去做弥撒,自己熨床单,绣嫁妆。” 她洁身自好,喜欢看书,她用严格的社会规范要求自己,不吸烟不酗酒,不晚上出门,生怕没有“好小伙子”娶她。 后来,她嫁给了埃尔诺的父亲,一个比她大7岁、相貌堂堂的工人小伙。  ▲ 童年的埃尔诺和母亲。  ▲ 18岁的埃尔诺(左)和母亲。 在女儿埃尔诺眼里,母亲的形象风风火火、前一秒对你破口大骂,下一秒又抱着你叫乖乖。  有时,她也会陪着女儿谈文学、读诗歌,和父亲一样,在女儿结婚时,她也千叮咛万嘱咐,让女儿和女婿好好过日子,“别被人家休了”。  母亲一直勤勉,哪怕晚年被接到女儿女婿家,也要非常勤力地带孩子,生怕别人嫌弃她,一直为女儿嫁到这样的好人家而感到自豪。   ▲ 中年时的埃尔诺和母亲。1983年,埃尔诺和丈夫分居,独自带着两个儿子,后来又把母亲接来一起住,但在晚年,她的母亲患上阿尔兹海默病,记忆错乱、脾气暴躁乱骂人甚至动粗等等,曾让她苦不堪言,最后把母亲送进养老院,并在那里辞世。   童话,来自婚姻结束之后 从现实意义的角度,埃尔诺是一个真正实现阶层跨越的成功者。 很幸运地,她拿到了一手不错的牌,她生得美丽,敏感聪慧,是真正靠读书改变自己的命运的女孩。   ▲ 年轻时的埃尔诺有一双蓝色的眼睛,对于自己的家庭,她总有一种难言的矛盾感情。她没有任何私人空间“客人看着我们吃饭,看着我做作业,等我到了十四五岁,我再也受不了这样被注视的生活了。我做着白日梦,梦想我再也不用过这种生活,可以住在一个安静的大房子里。”,可是当她后来真的进入到富人阶层,她也仍然感觉自己不属于那里,“我是来自住在城郊的乡下姑娘。”  ▲ 17岁的埃尔诺。 家庭让她窒息,气氛经常紧张、又充斥着暴躁的家里,埃尔诺早早升起逃离之心。1960年,20岁的埃尔诺来到英国伦敦做家教,教小孩子读书。  ▲ 在伦敦时的埃尔诺。 回到法国后,埃尔诺拿到奖学金,先后就读于鲁昂大学和波尔多大学,专业是现代文学,还获得了教师认证资格。  ▲ 黄箭头指向者是埃尔诺。 大学毕业后,她嫁给出身资产阶级富裕家庭的男孩,结婚生子。  ▲ 青年时期的埃尔诺。  ▲ 年轻时的埃尔诺和丈夫菲利普,郎才女貌一对壁人,菲利普后来因为吸烟导致的癌症去世。  ▲ 埃尔诺和两个儿子:埃里克和大卫。 本来童话故事应该延续下去,嫁给帅气的王子,生下帅气的娃,这意味着她过上了幸福的生活,对于一般女人来说,这已经是足够了,但是矛盾产生了。 时间对她来说,已经是奢侈品,用她自己的话说:自己被生活困住了,既要带娃又要工作,根本无法继续写作。  ▲ 字幕来源:b站:不二的故事与书。 写作一直是埃尔诺的梦,但直到十几年后的34岁,她才真正出版了自己的第一本处女作。  ▲ 对埃尔诺影响最大的一本书是波伏瓦的《第二性》,读完之后,她感到既快乐又迷茫,觉得自己的一切生活都需要重新被审视,这似乎也奠定了后来她几乎所有作品的风格。 早在大学期间,她就尝试写作并投稿出版社,但被拒,理由竟然是:她看起来太过于雄心勃勃。  ▲ 字幕来源:b站:不二的故事与书。 34岁时,埃尔诺终于鼓起勇气、挤出时间再次尝试写作,并完成书稿。 但埃尔诺那位来自上层社会、在政府部门任职的丈夫菲利普非但不理解支持妻子,反而对她冷嘲热讽,极尽贬低,1974年在得知埃尔诺把处女作《空衣橱》的书稿卖给著名出版社Gallimard后,他甚至感到愤怒,这样的婚姻,怎么能延续。 1981年,在埃尔诺完成第三本书后,两人的婚姻也走到了尽头。 埃尔诺一直一边工作一边写作,她陆续在几所学校任教,最后来到了国家远程教育中心,一直工作到2000年,60岁退休,才有了全段的时间写作。   靠写,不停地写 逃离了婚姻的束缚和枷锁,埃尔诺的写作生涯也慢慢走向高峰。 1984年,作品《一个男人的位置》获得法国五大文学奖之一的勒诺多文学奖。  ▲ 1983年,安妮以父亲的生活经历写了一本书《一个男人的位置》,令她一举成名,此书当年卖了五十万多册,而且进入文学史,她是这样说的:“我要书写我在青春期时与他之间的距离。虽然这种距离是一种阶级距离,但它又是极其特殊的,不可言说的,就像爱的分离。”  ▲ 1987年,安妮以母亲的生活经历写了一本九十页的小书《一个女人的故事》,狂畅四十万册,安妮·埃尔诺在母亲死于阿尔茨海默症后,作者开始了令人生畏的时光倒流之旅,她探讨了母亲和女儿之间既脆弱又不可动摇的纽带,将她们分开的疏远的世界,以及我们必须失去我们所爱之人这一无法逃避的事实。女作家说想要将母亲描绘成她自己,“现在我写我的母亲,就像该轮到我重新让母亲出生。” 2008年,她的类自传作品《悠悠岁月》获得杜拉斯文学奖。  ▲ 《悠悠岁月》出过中文版,左边是旧版,2010年出版,右边是2021年出的新版。  ▲ 2000年,埃尔诺还曾经来到北京和上海,并受邀在大学谈写作。小时候,她也曾经被“误导”中国人还在裹小脚、梳辫子,但到了60年代,通过一些电影和书籍,她改变了自己这个陈旧的潜意识。  ▲ 直到2000年,第一次踏上中国的土地,看到那些别无二致的普通人,埃尔诺才对这个东方大国有了更深刻更亲切的认知。 在法国,埃尔诺已经是非常知名的作家,畅销作品销量是数十万册的级别。 但直到近年来,因为作品翻译数量较多,外加奖项肯定,她才在英语世界渐渐流行。   ▲ 中年时期接受法国媒体采访时的埃尔诺。 在中国,她的知名度就更低了。一个是作品中文译本太少,据说,去年一整年,她的作品在中国只卖了400本。 不过,这回得了诺奖,她的作品应该会大卖了。 也有一部分人对埃尔诺的作品并不感冒,因为内容太私人、太碎片化了。 堕胎、被诱奸、婚外情、家庭矛盾……这些极其私人的、甚至被污名化的经历都被埃尔诺写进书里。  ▲ 70年代写作时的埃尔诺。 青少年时期,参加夏令营的埃尔诺和一个男生发生了并不愉快的性关系,后来这被她称为“诱奸”或“强 奸”。 1963年,23岁的埃尔诺在法国做了非法堕胎手术(当时堕胎手术在法国是非法的),医生和护士生硬的动作和态度,也给她留下深刻的印象。 2021年,由埃尔诺同名作品改编的电影《正发生》,讲述的正是这个故事。  ▲ 《正发生》电影海报。埃里诺说“我想真实记录女人那种无法做主的感觉,我想记录作为一个没有自决权的女性的感觉。你们可能无法想象那个非法堕胎的时候,没有人帮助你——医生、朋友和家人都没有。这是一种极度孤独的感觉。就好像在我面前竖起了一堵砖墙,好像法律在对我说:‘停在那里,不要再往前走了’。 非法堕胎对女性、尤其是年轻女性造成的生理和心理创伤,这部电影用毫不掩饰的真实手法残酷地展现了出来。   影片在电影节展映时,甚至有影评人因为片中的堕胎片段而受刺激到晕倒。  这部电影一举夺得去年威尼斯电影节的金狮奖。  ▲ 颁奖嘉宾是奉俊昊。  ▲ 导演奥黛丽·迪万非常年轻,1980年生。  ▲ 发表获奖感言时,她花了大篇幅感谢了影片女主角:1999年生的女演员安娜玛利亚·沃特鲁梅,泪光闪闪的安娜玛利亚送给导演一个有爱的飞吻。   ▲ 奥黛丽还邀请安娜玛利亚上台和她一起分享这份荣耀,并把奖杯递给她。  ▲ 一众女性电影人在身后为她们鼓掌,最右是赵婷。 说回埃尔诺,在1992年出版的书中,她坦承自己曾和一位已婚的俄罗斯外交官有过婚外情。这种不道德的欲望激怒了法国的社会保守主义者,但同时,仅在前两个月就大卖20万册。 这本书也被改编为同名电影《纯粹的激情》。不过,电影评分很低,评价人数也少,没什么水花。  ▲ 电影剧照。 对于自己作品引起的争议,埃尔诺也有自己的思考和解释。 把写自己生活的人当成表现狂是“错误的”,因为后者只想展示自己,希望被人关注。而作者只能描述可耻的事情,因为自己写这些东西的时候……与别人阅读它们的时候是分开(不同)的。 写自传体作品的作者,很容易陷入自恋的旋涡中。而多数作品都是自传体作品的埃尔诺,字里行间充满了冷静克制和深刻的探索。 我对讲述我的生活不感兴趣,但我想看看一个人的生活究竟能代表什么。展示一个存在于某个特定的时间是什么样子的。  她还希望自己的文字能像石头一样,具有现实的力量。 对她来说,女性目前面临的不平等和斗争,依旧是她要继续审视的方向。 从我作为一个女人的情况来看,在我看来,我们女人在自由和权力上似乎都没有变得平等。  除了前面提到的两部同名作品改编的电影外,在今年的戛纳电影节中,由埃尔诺和儿子大卫共同执导的纪录片《超8岁月》入围,也是纽约电影节的聚焦精选影片。 |

|