四千多年前,尧、舜、禹三代的领导人以天下为己任,凭借崇高的个人品德,建立并奠定了华夏文明的基础。到了夏朝时期,华夏的文化逐渐成熟,形成了具有广泛影响力的夏文化,并得到了四方各族部落的认同。这个时期,夏朝成为了中国第一个世袭制的国家,标志着华夏民族的诞生。华夏民族逐步形成统一的文化认同,最终以仁、义、礼、智、信为核心的五德,成为各个历史阶段立国的根本。

尽管华夏文明是中国唯一持续至今的原生文明,并且历史悠久,但由于中国历史的漫长和疆域的辽阔,朝代更替频繁,政治中心经常迁移,导致关于华夏文明发源地的问题一直没有明确答案。尤其是夏朝的国都和文化中心的具体位置,至今仍未解开谜团。这个问题也使得华夏文明的历史地位在国际学术界遭遇质疑。

“过去数十年的考古研究表明,学术界对夏文化的认识没有形成共识,反而有渐行渐远的趋势,甚至有学者开始怀疑历史上是否真的有夏代。”北京大学考古文博学院院长孙庆伟教授曾这样表示。

作为中国历史上第一个世袭制的王朝,夏朝的真实存在本应是毋庸置疑的。没有夏朝,就没有华夏文明,也就没有华夏民族。夏朝的历史关系到中华民族的根基,绝不是可以忽略的无关紧要的问题。然而,现实是,尽管中国学界在此领域投入了大量资金和资源,各学术机构、高等院校也集结了不少精英人才,但关于夏朝的许多重大问题至今未能取得突破性的研究成果,这也让中华民族的历史面临着无法为世界认可的困境。

除了夏朝的国都问题,作为中华儒家思想的源泉之一,《诗经》的发源地问题也一直没有明确解答,成为困扰中华文明文学研究的重大难题。为何这两个关键问题迟迟未能解开?它们之间是否存在某种必然联系?这些问题亟待解决。

根据我的研究,夏朝的国都问题与《诗经》发源地问题是紧密相连的。没有夏朝国都形成的高度文化与文明,就没有《诗经》的诞生;没有《诗经》的问世,也就没有中华儒家思想的形成和发展,进而成为华夏文明的主导思想。

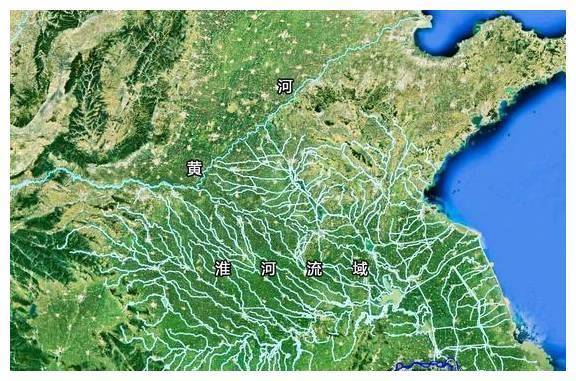

我认为,夏朝国都与《诗经》发源地是同一遗址,在不同历史时期扮演着不同的角色。作为夏朝的文化中心,这一地区在经过数千年的积淀后,成为了《诗经》诞生的文化土壤。这个地方,正是位于淮河流域北淝河下游的四方湖地区。四方湖畔的古城遗址既是夏朝的国都遗址,也是《诗经》的发源地。

我的这一观点有着充足的证据支持,能够经得起各方学术界的考证。我愿意与国内外的学者、专家以及各界社会力量共同努力,尽快解决这一关乎中华民族本源的重要问题,并让华夏文明得以复兴,带领我们走向更加自信的未来。

四方湖畔的古城遗址,是夏朝国都遗址。我的研究通过以下四个方面的证据,进一步证实了这一点:文史记载、文化传承、遗址本身以及出土的文物。

首先,中国文史记载对夏朝的研究,学者们普遍依赖《竹书记年》和《史记》中的相关记载,但仔细分析这些记载,我们会发现,司马迁的《史记》只提到了夏朝国都的名字“阳城”,并没有详细描述。实际上,“阳城”在古代是许多地方的通用名称,指的是位于水北或山南的城市。因此,“阳城”不能作为夏朝国都的确切地点。另一方面,《竹书记年》中关于夏后帝王的记载,未能提供关于夏朝国都的实质性证据,也没有为学者们提供有效的研究线索。因此,这些文献的记载对于夏朝国都的研究价值较低。

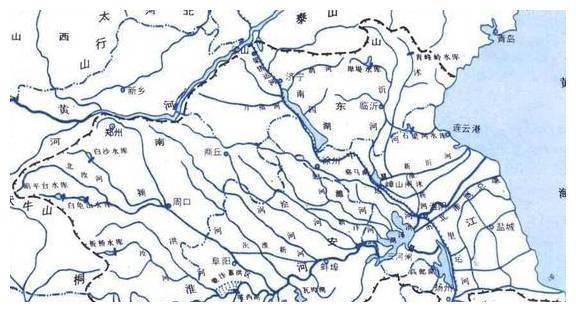

在《左传》中,有三处关于华夏之地的记载,值得特别关注:“楚人伐徐,徐即诸夏故也”;“吴犯间上国(越国)多矣,闻君亲讨焉,诸夏之人莫不欣喜”;“楚失华夏”。这些记载表明,华夏之地的范围曾经是楚、徐、吴等国的交界地带,而淮河流域北淝河的四方湖地区,恰好位于这一区域。因此,我推断,四方湖地区便是历史文献中所说的“华夏”之地。

其次,文化传承方面,四方湖畔的古城遗址不仅是夏朝国都遗址,还与《诗经》的发源地紧密相连。夏朝国都地区的文化积淀为《诗经》的诞生提供了丰厚的文化土壤。即使夏王朝灭亡,源自这一地区的文化依然未曾消亡,继续在后来的历史中结出硕果,最终发展成为中华儒家思想的源泉。

《水经注·阴沟水》记载:“北肥水又东南径向县故城南。”这表明四方湖畔的古城遗址曾是向国所在地,也是《诗经》的发源地。尹吉甫在向国度过了后半生,创作了大量《诗经》作品。至于“花鼓灯”舞蹈,它的起源也可以追溯到夏朝时期,大禹当时曾用这种舞蹈欢迎各国诸侯,成为夏朝文化的一部分。

接下来,关于古迹遗址的规模问题,根据《孟子》的记载,夏朝的国都具有庞大的规模:“三里之城,七里之郭”。我对四方湖畔的古城遗址进行了考古调查,发现遗址规模符合这一描述。护城河的长度与《孟子》中的“三里之城,七里之郭”非常契合,可以确认这里就是传说中的夏朝国都遗址。

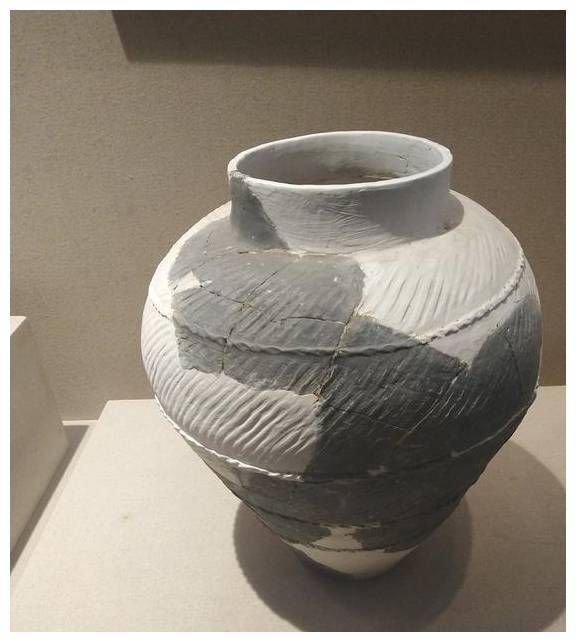

最后,关于文物的考古证据,我通过个人考古发掘发现了多种年代不同的陶器,包括仰韶文化、良渚文化、二里头文化等陶器。这些陶片展示了中国远古文化的多个时期,表明四方湖畔的古城遗址自古至今一直是华夏文化的发源地。

总之,四方湖畔的古城遗址的文化积淀与历史背景,完美地对应了夏朝的历史地位,充分证明了它作为夏朝国都的身份。这些文化遗存的发掘,不仅为夏朝的历史提供了有力证据,也为中华文明的发展与传承提供了坚实基础。