关于少林寺有不少传说,据说当年有一位英俊的少年英雄,也就是后来的唐太宗李世民,被敌军将领追杀,危急关头,十三位手持长棍的少林武僧从天而降,以出神入化的棍法击退强敌,救下了这位未来的千古一帝。

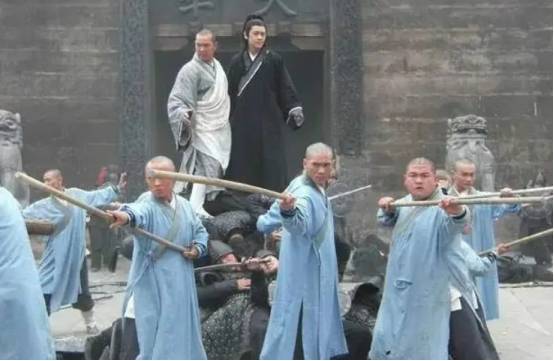

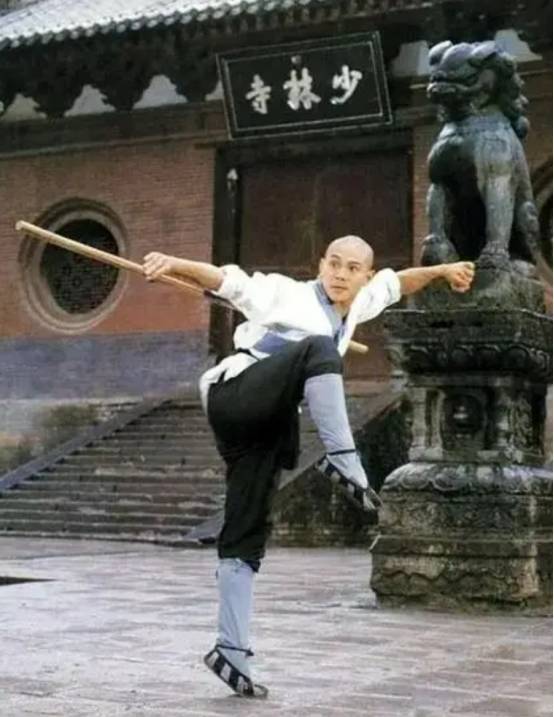

这就是鼎鼎有名的 “十三棍僧救唐王”,可以说是家喻户晓。尤其是上世纪80年代,一部由李连杰主演的电影 《少林寺》火遍大江南北。

电影里,觉远和尚和他的师兄弟们,为了正义,也为了保护李世民,与大反派王仁则斗智斗勇。

传奇与现实

毫无疑问,电影 《少林寺》中,在隋末唐初,天下大乱。青年张天鹏(也就是后来的觉远和尚)因家人被军阀王仁则所害,逃入少林寺,一边习武一边等待复仇的机会。

后来,秦王李世民在与王仁则的战斗中遭遇险境,被觉远等十三名武僧所救。最终,在少林武僧的帮助下,李世民成功击败了王仁则,稳定了局势。

这个故事有英雄,有反派,有惊险的打斗,有家国情怀,所有吸引人的元素都齐备了。

就此,不仅让少林功夫名扬四海,也让 “十三棍僧救唐王” 成了一段历史佳话。

然而,当我们怀着崇敬的心情,去翻阅记录唐朝历史最权威的史料,比如《旧唐书》和《新唐书》时,却会发现一个令人尴尬的事实:里面根本没有关于“十三棍僧救唐王”的任何记载。

按道理应该有记载才对,为什么却没有一点记载呢?

“擒王”而非“救王”

在河南登封的少林寺里,至今还矗立着一块非常重要的石碑,全名叫 《皇唐嵩岳少林寺碑》。

这块碑立于唐玄宗开元十六年(公元728年),碑文详细记述了少林寺的历史,其中就提到了那段与唐朝开国有密切关系的往事。

这块碑上还刻录了一份重要的文件,《唐太宗赐少林寺教书》,这是当年李世民还是秦王时,写给少林寺的嘉奖令。

这块石碑,可以说是解开谜题的钥匙。那么,碑上到底写了什么呢?

根据碑文记载,在唐高祖武德四年(公元621年),当时还是秦王的李世民正率领大军围攻洛阳,与占据此地的军阀王世充进行决战。

王世充的侄子,也就是大将王仁则,盘踞在洛阳附近的一处战略要地,轘州城(也叫柏谷坞)。这个地方原本是隋朝皇帝赐给少林寺的庙产,后来被王世充的军队强占了。

为了帮助唐军,也为了夺回自家的产业,少林寺的僧人决定出手。

以昙宗、志操、惠瑒等为首的十三位僧人,趁着夜色,发动突袭,一举拿下了轘州城,并且活捉了守将王仁则,然后将他献给了秦王李世民。

看到这里,真相已经开始浮现了。

石碑上清清楚楚写的是,少林僧人做了一件大功,但这件事是 “擒仁则”,也就是抓住了敌方大将王仁则,而不是“救唐王”。

李世民也因此对他们大加赞赏,亲笔签署了嘉奖令,不仅将柏谷坞的土地正式赐还给少林寺,还封了带头的昙宗和尚为“大将军”,并允许少林寺拥有自己的僧兵。

历史上的确有“十三僧助唐”的事件,而且这十三位僧人也确实是英雄。

但他们的功绩是作为一支奇兵,在关键战役中为唐军拔掉了一颗钉子,立下了赫赫战功。

李世民当时是三军统帅,身边猛将如云,不太可能陷入需要几个和尚来救命的窘境。

那么,问题又来了。既然历史上是“擒王仁则”,怎么流传着流传着,就变成了“救唐王”了呢?

谁是“唐王”?

在当时的历史语境下, “唐王” 到底指的是谁?

很多人会下意识地认为“唐王”指的是唐朝的王,要么是开国皇帝李渊,要么就是后来的唐太宗李世民。

但这个理解其实是不准确的。李渊当时的身份是皇帝,而李世民在武德四年(公元621年)的封号是 “秦王” ,不是“唐王”。

所以,从严格的称谓上来说,少林僧人“救唐王”的说法,无论如何也套不到李世民头上。

那么,有没有可能,此“唐王”非彼“唐王”呢?

这里就涉及到一个非常有意思的历史细节了。

在隋末唐初那个混乱的年代,各路军阀为了给自己脸上贴金,常常自封或互封各种王号。王世充建立的政权国号为“郑”,但他为了拉拢人心和分封手下,也设置了各种官职爵位。

有史料分析指出,王世充的侄子王仁则,在当时可能就被封为了“唐王”。

这一下,所有的疑团似乎都解开了!

少林寺的十三位僧人,协助秦王李世民的军队,生擒了敌方大将、被封为“唐王”的王仁则。所以,这件事最原始、最准确的描述应该是 “十三僧擒唐王王仁则”。

然而,在漫长的历史流传中,口耳相传很容易造成信息的简化和失真。

普通老百姓哪分得清那么多复杂的封号和背景?“擒唐王王仁则”这么拗口的一句话,慢慢地就被简化了。

久而久之,“擒”变成了听起来更具戏剧性的“救”,而敌方的“唐王王仁则”也被误解成了自己这边的“唐王李世民”。

一个神话的诞生之路

我们再回头看“十三棍僧救唐王”这个传说的演变路径,就非常清晰了。

这个故事的雏形,就是石碑上记载的 “十三僧助唐擒仁则”。在唐朝,这件事是确凿的功绩,但还不算是一个广为流传的民间故事。

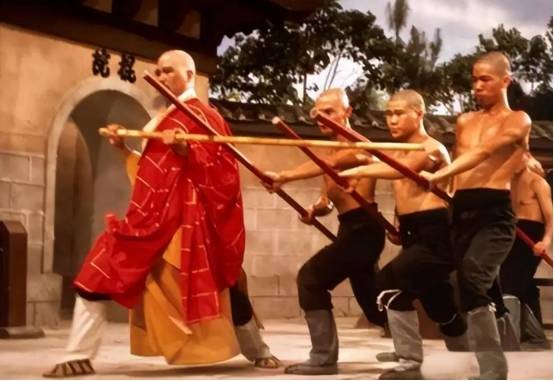

到了明朝,少林功夫,尤其是少林棍法开始闻名天下。

明代武术家程宗猷写的《少林棍法阐宗》一书中,就提到了“唐初僧昙宗等……执王世充侄仁则归本朝”的事迹,并且首次将僧人与“棍”联系起来,“棍僧” 的形象开始出现。

而“救唐王”的完整故事版本,最早出现在清朝嘉庆年间的一本名为《西山杂志》的笔记小说里。

在这本书里,故事被大幅度地艺术加工,增添了李世民被追杀、僧人出手相救等惊险情节,基本奠定了我们今天所熟知的故事框架。

从明到清,经过几百年的民间口头传播和文人墨客的添油加醋,“十三棍僧救唐王”的传说基本成型了。

最终,到了20世纪80年代,电影 《少林寺》 横空出世,它用现代的视听语言,将这个已经流传了数百年的传说推向了顶峰,使其影响力达到了前所未有的高度。

结语

现在,我们可以回答最初的问题了。“十三棍僧救唐王” 从严格的史实角度来看,确实是一个“历史笑话”,因为它并非历史原貌。

历史的真相是:十三位少林僧人帮助秦王李世民的军队,擒获了敌将王仁则,立下大功。他们救的,既不是李渊,也不是李世民,他们“解决”的,是敌方的将领王仁则。

然而,简单地把这个传说斥为“笑话”或“谎言”,又未免有些片面。

在那个风云变幻的时代,少林寺的僧人们没有选择独善其身,而是挺身而出,顺应历史潮流,为国家的统一和人民的安宁做出了自己的贡献。这种匡扶正义、慈悲济世的精神,是真实存在的。

传说,是历史在民间的投影。

它或许不够精确,但它足够生动,足够有力量。正是通过“十三棍僧救唐王”这样通俗易懂的故事,那段尘封的历史才得以被更多人知晓,少林僧人的侠义之举才得以被后世传颂。

从这个角度看,传说用一种独特的方式,延续了历史的记忆。