你以为“穷”只是没钱?

错!

那可是古人给咱们设的一个大“坑”,一旦陷进去,有劲儿也使不出来。

咱们先不聊那些大道理,就从这两个字本身说起。

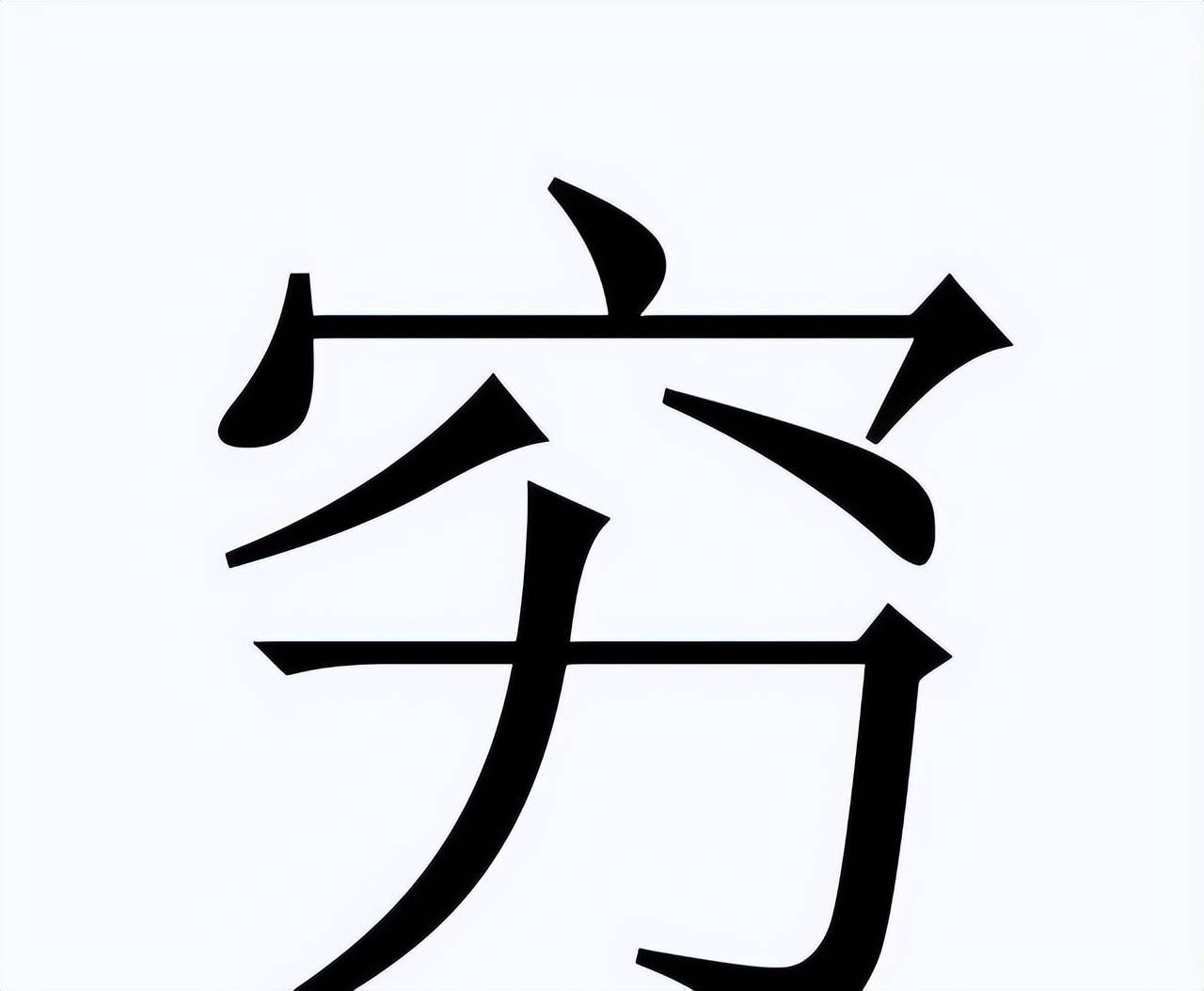

一、“穷”字,原来是个“憋屈”的写照

现在,大家一说“穷”,立马就想到钱包空了。

可要真能回到几千年前,你会发现古人看“穷”这个字,可没这么简单粗暴。

老祖宗造字时,就预示了什么叫“被困住”

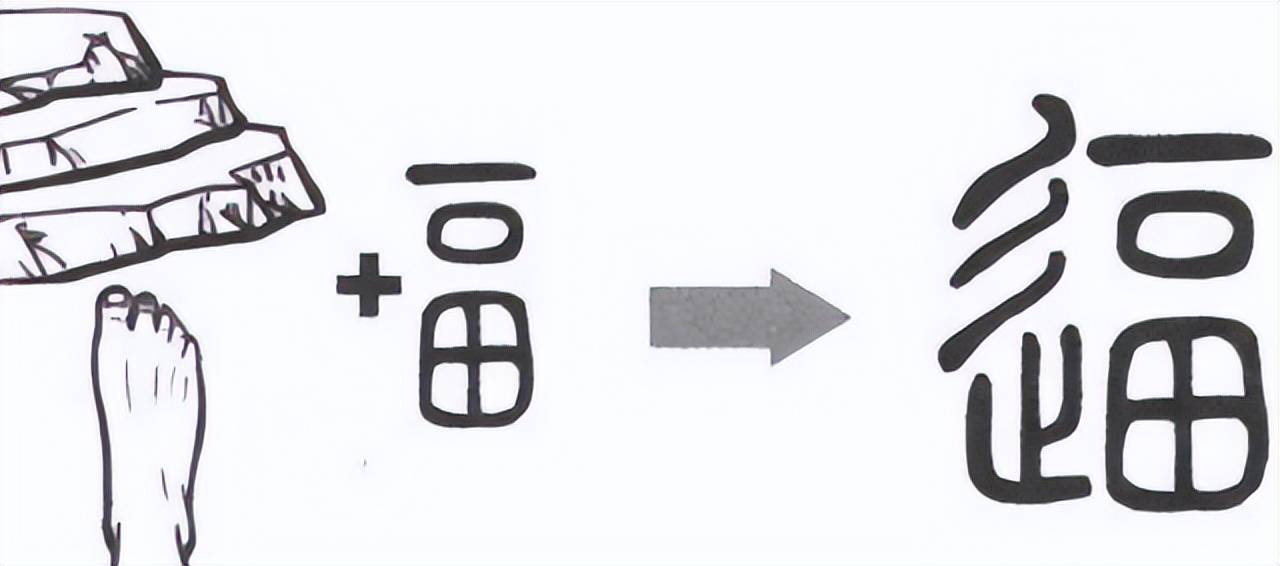

追根溯源,在甲骨文里,“窮”这个字,上面一个“穴”,下面一个“躬”。

你琢磨琢磨,“穴”是什么?

就是个黑黢黢、窄巴巴的山洞,让你待在里面,想伸个懒腰都困难。

那“躬”呢?

就是一个人弓着腰,身子直不起来,活儿干不利索,整个人都透着一股子别扭劲儿。

这俩搁一块儿,画面感十足:一个人被困在狭窄的山洞里,弯腰驼背,想使力气也使不出来。

这哪是光指没钱啊,分明就是说你被环境卡住了脖子,有力气有想法,却一点儿施展不开。

字形变了,可那份“憋屈”劲儿没变

后来,这字简化了,成了“穴”加上“力”。

你看,虽然笔画少了,但“穴”和“力”的组合,骨子里那意思还是没变:在一个有限的地方,就算你力大无穷,也使不上劲儿。

这“穷”字,它警告咱们的,不是说你本事不够,而是指你的本事被环境给捆住了,压根儿没机会露脸。

“贫”和“穷”,古人分得门儿清

古人也不是傻子,他们有专门的字来描述手里没钱。

比如“贫”字,甲骨文里就是把“贝”字给劈成了两半,明摆着说钱财不够用。

咱们现在说“脱贫”,不说“脱穷”,这可不是随便叫的。

古人早就把这两事儿分开了:“贫”是说你钱少,努努力还能赚回来;“穷”那可就厉害了,那是说你连翻身的路都被堵死了,没自由,没活路。

孟老夫子教诲:“穷”的时候,别忘了给自己充电

孟夫子说过一句咱们耳熟能详的话:“穷则独善其身,达则兼济天下。”

这里的“穷”,可不是光指口袋空空,更多的是说一个人陷入困境,手脚被束缚。

就算碰上这种倒霉事儿,孟夫子也劝大家别泄气,要好好提升自己,积蓄力量。

这话说了一千多年,到现在听着还是那么提气:遇到“穷”境,不能成为你放弃努力的借口。

只有不断磨练自己,把本事练扎实了,等到时来运转的时候,才能抓住机会,一飞冲天。

二、“富”字,可不仅仅是数钱数到手软

一提到“富”,大伙儿脑子里立马蹦出来的,估计就是豪宅、名车、金银财宝堆成山。

可你听古人是怎么理解这个“富”字的,他们的眼光,比咱们现在可长远多了。

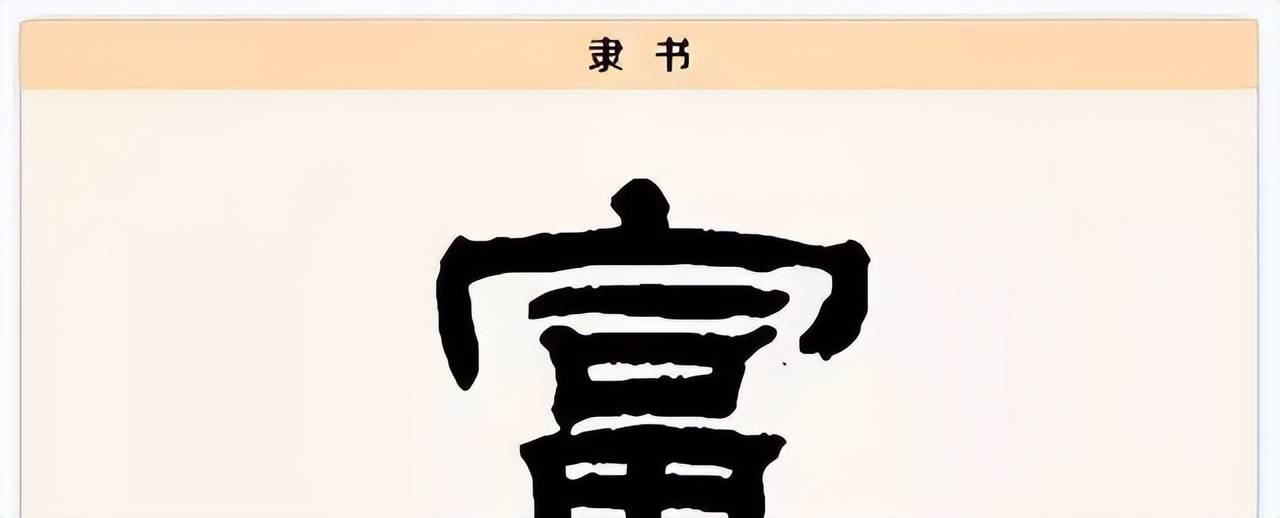

最早的“富”,就是有房有酒喝,美滋滋

在甲骨文里,“富”字最初的模样,上面是个“宝盖头”,下面有个像酒杯的符号。

这画儿多直白啊,意思就是:有个安稳的家,有酒可以喝。

在那个年代,吃饱穿暖都是个问题,能有地方住,还能喝上点小酒,那简直是神仙般的日子了。

这说明啊,古人对“富”最朴实也最核心的理解,就是基本的生活需求都能满足,踏踏实实。

后来,“富”字里头,藏着居所、人丁、田地和本事

随着社会一点点往前走,“富”字也变了,成了“宝盖头”底下有“一”、“口”和“田”。

这组合,里头讲究可就多了:

宝盖头:这好理解,就是个稳固的房子,意味着一家人安安稳稳地过日子。

一、口:最初是说“一家子人”,后来就引申成人丁兴旺。

在古代,尤其农业社会,家里人多意味着劳动力多,那是实打实的财富来源。

田:这可是硬通货。

古代就靠种地吃饭,谁家地多,谁家就腰杆子硬,日子就稳当。

还有更深一层意思呢,“口”字,还有带领大家一起过的意思,就像一家之主,要带着家里人过上好日子。

这就说明了,古人觉得真正的“富”,不光是自己有钱,还得能带动亲戚朋友,甚至整个村子都富起来。

这可不单单是说钱的事儿了,那是一种责任,一种担当。

古人赚钱的路子,早就分好了三条

古人早就看明白了,想赚钱可不是只有一条道走到黑。

在他们那个时候,想发家致富,基本就靠这三条路:

做官(戴乌纱帽):考上科举,当个官,这可是穷小子翻身的最好机会。

做了官,不光有权有势,俸禄也稳当,还能掌握各种资源。

可当官也不是轻松活儿,风险也大,正所谓“富贵险中求”嘛。

做生意(嘴巴得会说):到了商品经济发展起来的时候,那些会说话,懂门道的人,靠着一张嘴在市场里头穿梭,谈买卖,拉关系,钱就哗哗地来了。

特别是明清以后,商人的地位越来越高,他们的钱财和影响力,有时候连当官的都比不上。

买地(有地才有保障):在那个靠种地吃饭的年代,地就是命根子。

谁家地多,谁家就旱涝保收,租子收不完。

好多古代有钱人,家里都是有上万亩良田的大地主。

这三条路,就构成了古代社会完整的赚钱体系。

这不仅仅是古人想方设法挣钱的门道,更是他们对社会资源怎么分配,个人能力怎么发挥,这些事儿想得清清楚楚。

三、古今对照:这“富”和“逼”,只差一笔,背后大有文章

汉字的魅力,它不光是写字用的,还是装着老祖宗智慧的宝贝。

通过看“穷”和“富”这两个字怎么来的,咱们不光能瞧瞧古人怎么看世界,还能琢磨琢磨现在咱们怎么看钱,怎么看幸福。

“富”和“逼”就差一笔,这是提醒你别贪得无厌

你仔细瞧瞧,“富”和“逼”这两个字,就差一笔,可意思却天差地别。

这就像古人给我们留下的一个谜语:一个人要是对钱财的追求没个度,心里头尽是贪婪,那他就会变得急功近利,甚至给别人和自己都带来无形的压力和强迫。

古人讲究“中庸之道”,就是凡事都得有个度,过了头就不好。

在赚钱这事儿上,也得讲究平衡和克制。

太过分地追求利益,常常会让人迷失自我,忘了初心,甚至干出不道德的事儿。

现在社会,咱们没少见到有人为了有钱,把身体、亲情、友情都给搭进去了,最后就算有再多的钱,也没了真正的幸福。

这可就得让咱们好好想想了:到底什么才是真正的“富”?

老祖宗的智慧:不光有钱,还得心里富裕

古人对“富”的理解,给了咱们一个很大的启发:真正的富有,绝对不只是钱多得花不完,还得精神世界充实,品德高尚。

一个真正有本事的人,应该能把物质和精神都顾得上,既能享受物质带来的方便和舒适,也能在精神世界里得到满足和成长。

可惜的是,在文字简化的过程中,有些汉字里头深藏的学问,可能就被简化了,甚至变得面目全非。

现在人看“穷”和“富”,往往就看表面,简单地理解成“有钱”和“没钱”。

可古人看得可比这广阔多了:“穷”不光是钱少,更多的是被困住,没自由;“富”也不是单指金钱,它包含着物质基础、家庭和睦、社会责任等等,方方面面的都富足。

结语

汉字的学问,跟天上的星星一样多,可不止“穷”和“富”这两个字。

咱们要是能静下心来,琢磨琢磨这些老字儿最初的意思,就会发现里头藏着的,不光是过日子的哲理,更是做人做事的智慧。

“穷”和“富”这两个字,其实都在告诉咱们一个真理:真正的富有,不光是看你兜里有多少钱,更重要的是你有没有足够的发展空间,还有一颗平静安宁的心。

现在人追求钱财,这没错,但千万别忘了保持内心平衡,把中庸之道当成航船,在追求财富和幸福的人生大河里,稳稳当当地向前走。

愿咱们都能从汉字的深奥智慧里得到力量,活出真正有“富”气、有“贵”气的人生。