早上七点,老林照例在公园遛弯。与半年前相比,他的步伐明显轻快了许多。

邻居张阿姨笑着打趣:“林大哥,你是不是换了假腿?走路一点都不像糖尿病人了。”

老林也笑了:“不是假腿,是血糖稳了,身体给我‘回信’了。”

曾经,他每天早上起床时手脚冰凉、容易疲倦,饭后犯困得厉害。一查,才发现血糖高得吓人。医生提醒他:高血糖不是一时的事,它像是无声的“内耗者”,在破坏全身的代谢系统。

他开始规律饮食、坚持运动、配合药物调理。3个月后,他惊讶地发现,不仅血糖降下来了,整个人也像“换了芯片”一样,状态越来越好。

到底是哪些信号在说明糖尿病好转了呢?尤其是第4个,很多人都忽视了!

继续看下去,你会发现:当血糖控制得当,身体会通过这6个细节“偷偷告诉你”——它正在向好的方向发展。而你,只要读懂这些暗号,就离健康更近一步。

吃完饭不再犯困,说明胰岛功能开始恢复

很多糖友都有这样的体验:饭后特别想睡觉,头昏脑涨。其实,这不仅是“老年现象”,很可能是高血糖引发的“高渗状态”在作祟——血糖过高导致细胞脱水,大脑缺能量,自然困顿不堪。

但当你通过饮食控制、运动等手段让血糖平稳后,饭后不再困、思维清晰,说明胰岛素的分泌开始恢复了节奏,餐后血糖波动变小,胰岛β细胞正在恢复元气。

清晨起床精神了,说明夜间血糖平稳

不少糖尿病患者清晨醒来时会有“假低血糖”现象,出现心慌、出冷汗、疲倦感。这其实是夜间血糖控制不当的表现。

当你早上起来不再头晕眼花,反而精神十足、胃口正常,说明你的夜间血糖处于平稳状态,胰岛素与肝糖原的配合趋于正常,糖代谢功能在改善。

手脚不再麻木,微循环问题改善

血糖高会导致周围神经病变和末梢血管堵塞,表现为手脚麻木、冰冷甚至刺痛感。

一旦你的手脚开始恢复温度、麻木感减少甚至消失,说明你的微血管循环正在改善,神经的供氧和养分传递能力增强了。这也是判断血糖是否长期稳定的重要信号之一。

皮肤状态变好,说明代谢压力减轻

长期高血糖会让皮肤变得干燥、瘙痒,甚至易感染。背后的机制是糖化终产物积累、皮肤屏障受损。

而当你的皮肤不再动不动就起红点、指甲边缘没有倒刺、手掌湿润度回升时,说明身体整体代谢压力减轻,慢性炎症水平下降,免疫系统逐步恢复平衡。

视力不再忽远忽近,眼底血管在“修复”中

高血糖最容易伤到眼底视网膜血管,尤其是长期控制不佳时,会出现视物模糊、飞蚊症等症状。

当你感觉视线比以前更稳定,看远看近都清晰许多,说明血糖控制减少了视网膜出血、水肿等并发症风险,眼底血管微环境得到了有效缓解。

不过,这一改善通常需持续控制3个月以上才明显,切不可掉以轻心。

体重合理下降,说明脂代谢趋于正常

糖尿病与肥胖密不可分,尤其是内脏脂肪过多时,胰岛素抵抗更严重。若在合理饮食与运动调节后,腰围缩小、体重下降不剧烈但稳定,说明体内胰岛素敏感性在提高,脂肪代谢恢复正常轨道。

医学研究表明,只要体重减少5%~10%,即可显著改善胰岛素抵抗和糖耐量,对糖尿病病程控制有深远影响。

日常生活中,这样做,帮助你更快迎来“好转信号”

控制总热量、选择低GI食物:例如粗粮、豆类、绿叶蔬菜,避免油炸和高糖加工食品。

分餐制与定时定量饮食:三餐定时、控制主食总量;每次七分饱。

饭后坚持“动一动”:餐后30分钟内散步15~20分钟,有助于降低餐后血糖峰值。

监测血糖变化趋势:每周至少自测空腹与餐后血糖各3次,形成数据反馈。

每季度做一次糖化血红蛋白检测:该指标能反映过去2~3个月平均血糖控制水平,目标

合理配合药物与营养补充:如医生建议补充维生素B族、铬元素、α-硫辛酸等,配合药物达成更好代谢状态。

健康,其实就在每天的小事中。

从饮食到作息,从运动到监测,只要你坚持落实细节,血糖稳定其实并不难。

当你发现身体“说话”了,告诉你皮肤好、睡得香、腿脚利索时,请不要忽视这些小信号——它们正在默默替你庆贺血糖的稳定。

不过需要提醒的是,本文所提标志并非诊断依据,如有身体不适或糖尿病管理疑问,建议前往当地正规医院由专科医生进行评估。

一大早,小区花园里,68岁的王阿姨正在和邻居聊天,语气里满是疑惑:“最近总听人说要‘控糖’,可测了好多次,我这血糖一会儿高一会儿低,

到底什么才算正常呢?总有人说,‘别紧张,稍微高点没啥’,但每次体检单子上那几个数字,还是让我睡不好觉!”旁边的李大叔拍拍她的肩膀:“我也是,上个月刚查,医生说‘没事’,可我心里一点底都没有。”

你是否也像王阿姨一样,对“正常血糖值”这个问题感到迷茫?“别人说的正常”真可靠吗?血糖值该控制在什么范围内,才不用担忧健康?

血糖到底多少才算正常?医生这样解释

首先,我们说到血糖,其实指的就是血液中的葡萄糖浓度。临床上,常用空腹血糖(FPG)和餐后2小时血糖(2hPG)来判断血糖水平。那具体数字多少才正常?这里,“中国2型糖尿病防治指南(2020年版)”给出了明确范畴:空腹血糖:3.9-6.1 mmol/L,餐后2小时血糖:<7.8 mmol/L。

超过这个范围,6.1-7.0 mmol/L 属于“空腹血糖受损”,简单说,是糖尿病的“预警区”。等空腹血糖≥7.0 mmol/L 或餐后2小时血糖≥11.1 mmol/L,那就是糖尿病诊断标准了。

值得注意的是,世界卫生组织(WHO)、中华医学会等国际国内权威机构的界限大致一致。

美国糖尿病协会(ADA)推荐的理想血糖控制目标是空腹4.4-7.0 mmol/L,特殊人群、孕妇等会略有调整。因此,多数健康成年人日常血糖如果能稳在3.9-6.1 mmol/L之间,大可放心。

有一个细节很多人常忽略:血糖不是越低越好。过度控糖反而可能导致低血糖,出现心慌、出汗甚至晕厥,尤其是老年人和使用降糖药的患者更需警惕。所以,别只盯着“降”,而要追求“稳”。

血糖高低对身体影响有多大?这些数据你必须知道

多数人觉得,血糖“偶尔高一两次没关系”。但其实,血糖轻微异常,背后健康风险正暗流涌动,甚至连无症状“高一点点”,都可能成为致命隐患。

回顾一项2022年发表于《柳叶刀》杂志的多中心研究,对中国中老年人群逾20000人的血糖追踪数据发现。

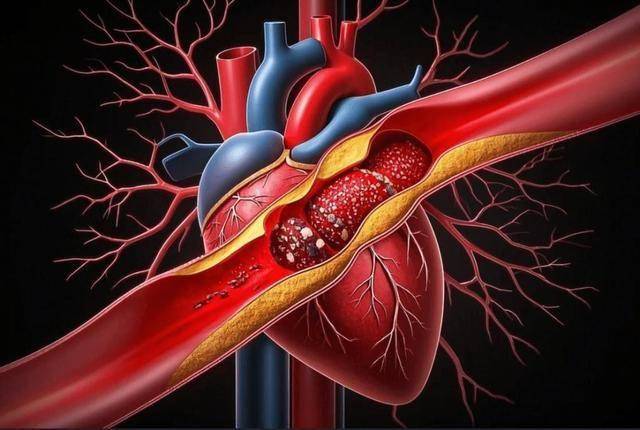

空腹血糖升高至6.1-6.9 mmol/L人群,其10年内发展为糖尿病的风险,较正常者高出约30%-40%。此外,在6.1 mmol/L这一“警戒线”,心脑血管病发作风险也明显增加。

还有研究表明,血糖只要高出正常上限0.5 mmol/L,罹患动脉硬化、视网膜病变几率比正常者高出约17.2%。值得反思的是,90%以上的糖尿病并发症,都是在长期轻度高血糖“麻痹中”悄然发展。

反过来看,如果一直把血糖控制在3.9-6.1 mmol/L的“舒适区”,罹患心脏病、中风、肾功能损伤等多种慢性并发症风险将大幅下降。哈佛大学公共卫生学院的报告提到,仅仅保持空腹血糖稳定,每年可降低38.6%的糖尿病致残风险,生活质量也显著提升。

要特别提醒的是,有些人“饿得太久”后去测血糖,可能会低于3.9 mmol/L表现为头晕、手抖,这其实是低血糖的危险信号。长期低血糖不仅降低免疫力,还可能损伤大脑功能。

如何把血糖稳在安全线?医生教你四个实用法则

控糖其实一点也不神秘,关键就在科学饮食、合理运动、规律作息和心态管理。只要掌握正确方法,血糖稳定并不难实现。

饮食调节:控制碳水摄入,主食“三分一换”:1/3改为糙米、燕麦、全麦面包;多吃蔬菜、优质蛋白,减少油腻食物和高糖零食;就餐定时定量,避免暴饮暴食。

科学运动:每周至少5天,每次30分钟中等强度运动(如快走、跳舞、游泳),坚持半年,空腹血糖平均下降0.9 mmol/L;运动后注意补充水分,随身携带葡萄糖片预防低血糖。

规律生活作息:保持充足睡眠,建议7-8小时;避免熬夜和情绪波动,保持平和心态。

定期自我监测:每1-2周监测一次空腹及餐后2小时血糖;特别是有糖尿病家族史、高血压、肥胖等风险因素的人群。

如果做到这些,血糖多半会逐渐稳定下来。万一偶有轻度异常,也不必恐慌,但如果连续多次超标或者伴随乏力、频繁夜尿等症状,应及时就医,调整治疗方案。

降压药作为治疗高血压的常规药物之一,在控制血压方面发挥了重要作用,对于很多患者来说,降压药是他们维持健康的重要保障。

然而,降压药并不是万能的,正确的使用方法和配合健康的生活习惯才是帮助高血压患者控制血压、预防并发症的关键。

很多患者在使用降压药时,往往忽视了日常生活中的一些细节,导致药物效果大打折扣,甚至有时可能产生不良反应。

医生在面对大量患者的治疗过程中,发现有五件事情,患者必须特别注意,一旦开始吃降压药,就不要再做这些事情。

很多人喜欢吃腌制食品,比如腌菜、咸肉、腊肠等,特别是在一些传统的家庭中,腌制食品几乎是餐桌上的常见菜肴。

这些食品口感独特,许多人把它们作为日常饮食的一部分,甚至有些人认为腌制食品富含一定的营养。

腌制食品中含有大量的钠盐,钠是导致高血压的罪魁祸首,摄入过多的钠会引起体内水分的滞留,增加血管内的液体量,从而导致血压升高。

因此,如果高血压患者在服药的同时,仍然大量食用含盐丰富的腌制食品,盐分的摄入会与降压药产生“拮抗作用”,从而影响药物的效果,甚至可能导致血压控制不稳定,造成高血压反弹。

长期食用高盐的腌制食品会对心脏、肾脏和血管造成慢性负担,增加患心血管疾病的风险,对于高血压患者来说,控制钠的摄入是非常重要的。

因此,高血压患者在服用降压药期间,选择低盐或无盐的食物,并且注意通过合理搭配饮食,保持身体的钠钾平衡,如果真要吃一些腌制食品,也应当适量,确保盐分摄入不过量。

很多高血压患者在服用降压药后,看到血压有所下降,便以为已经不再需要药物治疗,开始自行停药,事实上,这种做法是非常危险的。

高血压是一种慢性疾病,即便血压得到了控制,患者也不能随意停药,医生一再强调,降压药的治疗需要长期坚持,即便血压已达到正常范围,也不应擅自停药。

降压药的作用是帮助维持稳定的血压,防止血压波动,而停药后,血压可能会迅速升高,甚至出现反弹,如果患者在服药期间自行停药,血压有可能出现急剧升高,甚至引发心脏病、脑卒中等严重的并发症。

很多患者在血压控制良好时,轻信“我可以停药了”的想法,但一旦停药后,血压不仅会上升,还可能会更难以控制,造成更大的健康风险。

因此,医生通常建议,高血压患者在控制血压的过程中,应该与医生保持密切联系,定期检查血压,并根据血压变化来调整药物剂量。

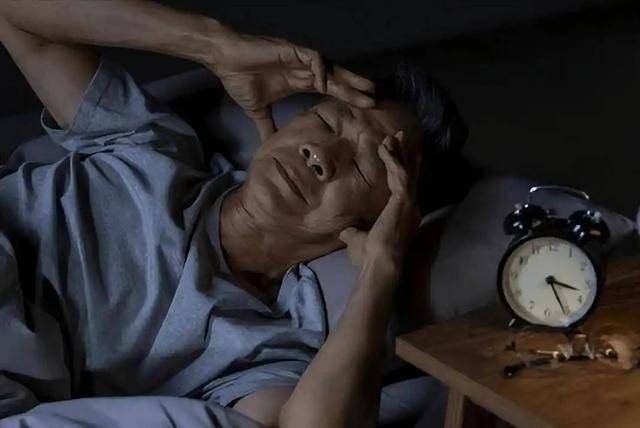

熬夜已经成为现代社会中普遍存在的一种现象,很多人由于工作压力、娱乐或其他原因,习惯性地熬夜,对于年轻人来说,熬夜可能只是导致第二天的疲倦和不适,但对于高血压患者来说,熬夜的危害远不止如此。

长期熬夜会加剧身体的应激反应,提升心血管疾病的发病几率,对于高血压患者而言,熬夜的负面影响更为突出,会极大增加患病风险,需格外警惕。

熬夜还会导致血糖波动,增加体内炎症反应,这对高血压的控制也有不利影响,高血压患者如果长期熬夜,不仅会导致血压难以控制,还可能加重其他慢性病的症状,甚至诱发心脑血管事件。

成年人每天应保持7-8小时的优质睡眠,晚上尽量在11点之前入睡,保持良好的睡眠环境,避免电子产品等刺激因素,确保休息质量。

中草药在中国已有数千年的历史,很多人认为中草药是天然、安全的,对身体有益,尤其是在治疗慢性病方面,很多患者会通过中草药来辅助治疗。

然而,许多高血压患者在服用降压药的同时,常常会随意服用一些中草药或保健品来调理身体,医生对此表示担忧,因为某些中草药可能与降压药发生相互作用,影响药效,甚至导致不良反应。

例如,某些草药中的成分可能增强或减弱降压药的效果,导致血压不稳定,此外,某些草药可能会引发过敏反应、肝肾损害等问题,甚至对心血管系统产生负面影响。

因此,高血压患者在服用降压药期间,应该避免随意服用中草药或保健品,任何草药的使用都应该在医生的指导下进行,确保它们不会与降压药发生相互作用。

如果有需要服用中草药的情况,应向医生咨询,选择对降压药不产生不良影响的草药。

对于许多喜欢运动的人来说,适当的力量训练有助于增强体力,提升身体健康,然而,对于高血压患者来说,举重等高强度的力量训练可能带来较大的风险。

举重会使血压迅速升高,增加心脏负担,尤其是举重过程中用力过猛时,瞬间的血压波动可能会导致血管破裂、心脏负担加重,甚至诱发心脏病。

举重等剧烈运动还可能对关节、肌肉等部位造成过大压力,尤其是对于有高血压病史的患者来说,剧烈运动会增加发生运动损伤的风险。

对于高血压患者,运动应当以温和的有氧运动为主,如散步、游泳、太极等,这些运动不仅有助于控制血压,还能减少心脏的负担,增强身体的耐受力。

医生一再强调,患者应该遵循正确的治疗方法,保持健康的生活习惯,配合降压药物的使用,才能更好地控制血压,预防心脑血管事件的发生。