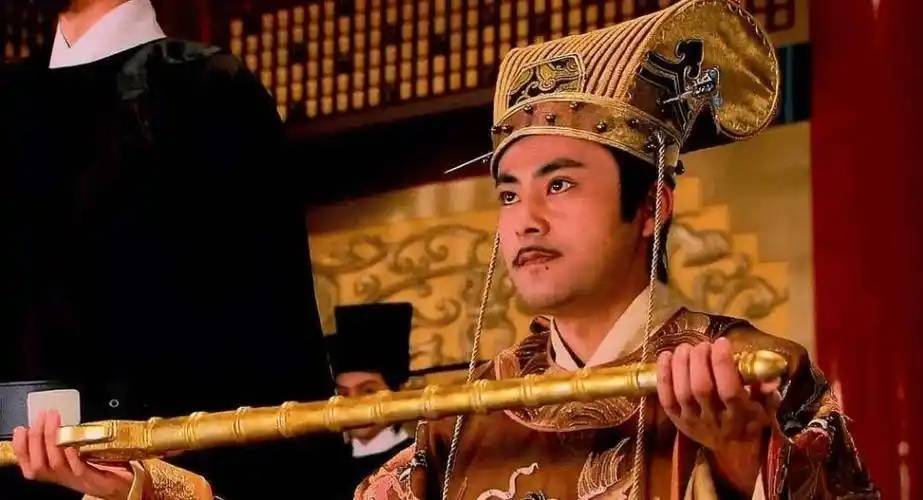

前言 赵匡胤,宋朝的开国皇帝,他凭借着勇猛的气概,统一了五代时期的乱世,建立了大宋。可惜,英雄一生,临终时却给自己埋下了大坑。 他原本想效仿古代帝王,实行兄终弟及,将皇位传给自己的弟弟赵光义,以确保国家稳定。然而,谁曾料到,赵光义一登基后,立刻将赵匡胤的两个儿子安排了。一位惊恐自杀,另一位梦中得病去世,死亡的方式令人迷惑不解。甚至赵匡胤的皇后去世后也遭遇了无尽的麻烦,甚至两年才得以安葬。

这到底是什么局面呢?难道是传位不成,反倒给自己带来了灾难?真的是个迷。 龙袍下的心结:赵光义活在大哥阴影里,到底有多憋屈? 从公平的角度来看,赵光义拥有赵匡胤这样的哥哥,压力无疑是巨大的。赵匡胤不仅结束了五代的乱世,还成功建立了大宋,威震四方,既有文治,也有武功。与之相比,赵光义虽然也随哥哥四处征战,立下了不少功勋,但始终不过是太祖的弟弟。他走到哪里,人们都会说:那是皇上的弟弟,这种标签,显然让他心里不舒服。

这就像学校里总有一个别人家的孩子,你再怎么努力,似乎都只是个陪衬。这样长期的比较,难免让人产生压抑,甚至会有一股强烈的动力想要证明自己,超越哥哥。 赵匡胤时常夸赞赵光义龙行虎步,这些赞美,听得多了,未必是纯粹的鼓励,也可能是一种无形的压力,甚至是捧杀。赵光义或许觉得:大哥对我这么看重,我不能辜负他的期望,也不能永远活在他的阴影下! 因此,这种不断被比较的心态,像一根刺,可能已经深深扎进了赵光义的心里。他急于招揽人才,建立自己的班底,这到底是为了辅佐哥哥,还是为了给自己铺路,打算有朝一日真正摆脱大哥的光环,成为独立的主宰?

当他终于坐上了梦寐以求的皇位,刚开始以为一切会安稳,但哥哥的影子依然在,朝中的老臣们依旧忠于先帝,更别提他的两个侄子虎视眈眈。赵光义能感到自己坐的这个位置,不是那么稳固,随时可能被人推翻。这种不安全感,像一条无形的锁链,困住了他,让他怀疑周围每个人都是潜在的威胁。 所以他对侄子和嫂子的严厉手段,难道只是单纯的权力斗争吗?还是内心长期积压的自卑、恐惧和焦虑最终爆发了?帝王家的权力斗争,几乎成了紧箍咒,戴在赵光义的头上,压在他心里,难以解脱。 金匮之盟是真是假?赵匡胤的信任牌,打得是高明还是糊涂账?

谈到赵匡胤将皇位传给弟弟赵光义,绕不开金匮之盟这个话题。据说赵匡胤的母亲杜太后临终前,拉着赵匡胤和赵光义的手,定下了兄终弟及的规矩,还让赵普将其写下来,藏在金匮中。听起来像是为了稳定大宋的江山,确实有一定道理。 然而,后来的史学家对这件事有很大的争议。有些人认为,这是赵光义为了合法化自己的继位所编造的故事。毕竟,五代时期的政权更替极为频繁,皇位常常由年长、能力强的弟弟或养子继承,这样能稳住局面。赵匡胤自己也是靠这种方式上位的,他当然清楚这其中的道理。 赵匡胤任命赵光义为开封府尹,封晋王,这显然是在为他培养接班人。有人曾告发赵光义有野心,赵匡胤毫不犹豫地将告状的人处理掉了,这份信任可见一斑。

然而,信任能约束权力吗?赵匡胤的做法似乎有些理想化,他忘记了人心会随着权力而改变,尤其是当权力至高无上时。给了赵光义如此巨大的权力,甚至让他掌握兵权,岂不是等于给了他一把刀,随时可能威胁到自己的权力?历史上孙策托孤给孙权,虽然信任,但最终的结局却并不如人意。 赵匡胤究竟有没有意识到这些问题,还是选择性忽略了?他所打下的江山,究竟能否放心交给一个权力逐渐强大的弟弟,而不是为自己的儿子铺路?或许他认为有自己在,能压得住赵光义;或许他相信兄弟情深,可以抵挡权力的诱惑。无论如何,这信任牌究竟是深谋远虑的政治智慧,还是高估人性的一笔糊涂账,只有赵匡胤自己心里最清楚。 最终,赵匡胤的儿子们成了这一切的最大牺牲品。

开封府尹这把双刃剑:是哥哥给的护身符,还是弟弟磨快的屠龙刀? 赵匡胤让弟弟赵光义担任开封府尹,这个职位远不简单。开封是当时的都城,开封府尹相当于今天的市长,权力极大。更重要的是,从五代到宋初,有个不成文的规矩:谁当上晋王,又兼任开封府尹,几乎就可以确定是下一任皇帝。 赵匡胤这么做,其实是有心的。首先,他通过明确赵光义的接班身份,避免了权力争斗的风波,稳定了朝廷。其次,给赵光义一个充分展示才华、积累威望的平台,让他有了接班的正当理由。

然而,这个护身符背后,却是把一把双刃剑送给了赵光义。开封府尹的职位让赵光义掌握了极大的权力和资源,也让他逐渐有了足够的实力去挑战权力的顶端。他借此平台,开始广泛招揽人才,积聚势力,为将来自己上位打下基础。 虽然赵匡胤的初衷是让赵光义做好守门员,顺利接班,但没想到赵光义最终却利用这一职务,慢慢磨砺出自己的屠龙刀。当赵匡胤去世,赵光义凭借这个职位和积累的实力,顺利登上了皇位。这把双刃剑最终割向的,正是赵匡胤最想保护的亲生骨肉。 这到底是哥哥的精心布局,还是命运的一场残酷玩笑?

从龙行虎步到寝疾而薨:赵二叔的影帝之路,侄子们为何成了牺牲品? 赵匡胤当年夸赵光义龙行虎步,看着他似乎有帝王之相,谁能想到,这位被哥哥寄予厚望的好弟弟,一登基后,却把自己的侄子们当作威胁,迅速将他们清除。 首先是赵德昭。当赵匡胤刚去世时,赵光义急着去北伐,结果失败且差点丧命。军中有人趁机支持赵德昭,要立他为帝,尽管这并未成功,但赵光义心中却感到不安,认为自己的侄子也许已经在谋夺自己的权位。之后,赵德昭试图劝谏赵光义,却被冷言相对,最终因绝望而自杀。 接着,赵德芳也死于寝疾而薨,年仅二十三岁。