老陈是个出租车司机,早年运动员出身,习惯了每天训练后,至今也保持着运动的习惯,每天风雨无阻跑10公里也是家常便饭。

然而最近不知道怎么了,他经常感觉左腿胀痛,用过药油也没用,两条腿并排对比的时候越来越明显,左腿明显肿了一圈。为了找出原因,他去了家附近骨科医院检查,然而结果却大出意料,诊断显示,他的左侧下肢出现静脉血栓。

他也很奇怪:这个病不是经常久坐的人才会有?自己明明每天都有锻炼来着。

然而医生了解了他的职业和饮食习惯后,终于道出真相,和他高强度的运动有关。

一、全身上下,血栓最容易堵在哪儿?

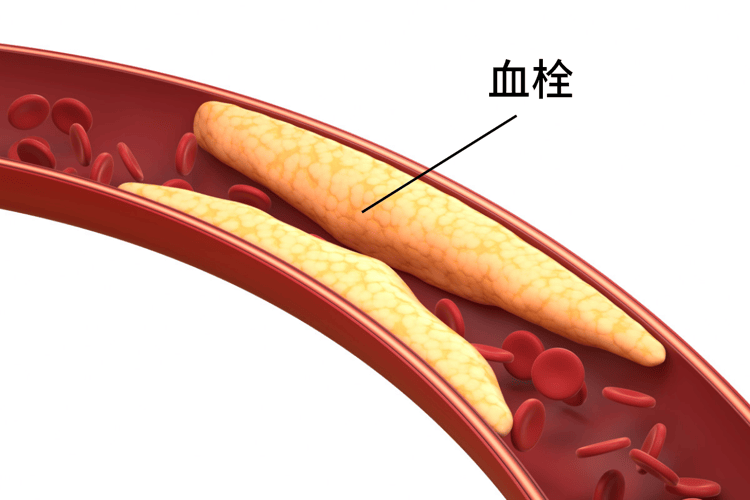

人体遍布血管,正常情况下血液通过血管网络进行循环,给身体各部输送养分,但有些时候血管也会出现“路障”,阻碍血液流通。

这些路障由血液中的沉积物附着形成,也就是我们都不陌生的血栓,血栓出现往往标志着血管中凝血和抗凝系统的失衡,导致凝血亢进,抗凝能力减弱,血液凝固性升高,加上血流减缓,血管内皮细胞受损,还会加速血栓的形成。

虽然血栓行踪不定,但它也有自己偏爱的藏身之处,尤其是以下这3个部位,最为高发:

• 心脏,也就是心房处,一旦出现心律失常或者房颤等不规律心跳,血液就无法正常输入输出,随着血液不断在房内停滞,也给血栓有可乘之机。

• 脑部,常见于房颤患者左心房血栓脱落后,游走到脑血管,导致的急性脑栓塞。

• 腿部,一般常见于腿部深静脉,往往久坐或者需要长期卧床的人最容易出现。

“血栓”的威胁就在于它的悄无声息,几乎在任何年龄、任何时间都有可能发生,但总有些人特别容易受血栓“青睐”。北京医院心内科副主任医师贾娜指出,如果有血栓家族史,长期血压不稳定、糖尿病、吸烟、久坐或者服用雌激素者、有过血栓病史的人,特别受血栓偏爱,日常一定要注意防范。

二、这5种运动,中老年人碰不得!

很多人以为预防血栓,动起来是关键,确实运动对于促进血液循环,减少脂质沉积,降低血液粘稠度有重要意义,但这并不代表所有运动都有同样效果,尤其是以下这几种不恰当的运动方式,对于预防血栓可能适得其反。

1、长时间骑行

骑行运动会持续收缩下肢肌肉,增加静脉回流压力,加速屁股长时间坐在坐垫上,盆腔血液循环也会受阻碍,导致血液在静脉中经常滞留,也加剧了血栓的形成。

2、长时间跑步

长跑对心肺功能有着很高的要求,因为长时间跑步会持续增加心脏负担,导致心率飙升,而且跑步时膝关节需要承受更大的冲击力,这些力会不断磨损软骨,加速老化,增加静脉血管壁破损风险,同时为了给身体降温,大量的汗液分泌加速了血液浓缩。

像文章开头的老陈,他在高强度的运动训练后,由于职业原因,不习惯喝太多水,而暴汗后补水不及时,加剧了血液高凝状态,因此引发了深静脉血栓的发生。

3、过度深蹲、蹲跳

深蹲、蹲跳是锻炼腿部力量的有效运动,但过度的进行这样的运动,会增加腿部静脉压力,容易出现静脉曲张,甚至血管破裂,而静脉受压迫又容易诱发静脉内皮细胞受损。尤其是对于中老年人,一定要量力而行。

4、杠腿运动

经常在小区或公园可以看到不少老年人杠腿拉伸,虽然从健康角度来说,压腿可以很好的拉伸腿部肌肉,但长时间的压迫腿部血管静脉血受阻回流,也会给血管壁造成一定磨损,一旦肌肉拉伤,还会加剧下肢静脉曲张和血栓形成。

5、久坐后突然运动

长时间久坐后,腿部静脉血液循环速度已经很缓慢,一旦形成深静脉血栓,此时再剧烈运动可能会加剧血栓脱落,增加肺栓塞、脑栓塞风险,尤其是中老年人,本身血管健康度比较低,又没有运动习惯的人更容易受突然运动影响,加速血管内皮损伤,和动脉硬化风险。

三、预防血栓,给你3点参考

1、注意“适度”运动

运动虽好,但错误的运动有时也会出反效果,长时间过度运动会加剧心血管负担,长期的高压下,会诱发血管内皮细胞损伤,增加心肌损伤、心肌炎风险。因此适度运动很关键,根据《中华心血管病杂志》建议,每周150分钟中等强度的运动,对血管修复作用和促进血液循环就有着很好的效果。

2、每天快走30分钟

预防血栓,尤其是中老年人,运动可以选择门槛较低的形式,比如走路就是很不错的有氧活动,而且快走还可以有效锻炼心肺功能,促进全身血液循环,对减低血栓形成风险有着重要意义。日常快走运动时也要注意以下3个原则:

“三”:保证30分钟快走3000米以上;

“五”:保持一周运动5次;

“七”:监测运动后心率+年龄>170。

3、生活细节

除了运动,日常预防血栓,还要配合健康生活方式,从饮食方面来说,坚持健康膳食模式,比如地中海饮食结构,减少精制碳水摄入量,多吃优质蛋白和豆类、坚果等食物,保证高质量摄入,均衡营养;减少烟酒等不良习惯,规律作息,减少熬夜,每晚睡够7-8小时,同时定期体检,防患于未然,做好这些生活细节,血管自然更健康。

随着气温一天天下降,很多正在服用降压药的中老年人可能并没有意识到,冬天用药其实隐藏着不少健康隐患。冬季冷空气让血管收缩,本来就容易让血压升高。

但与此同时,药物的代谢和身体反应也会发生变化,如果没有做好调整或者注意,就可能出现意想不到的问题。研究显示,冬季因为血压不稳导致的心脑血管急性事件比夏天高出约30%,其中大部分患者都在服用降压药,因此不能掉以轻心。

首先,低温和降压药联合可能引发血压过低。很多人以为冬天血压高,就算稍微低一点没关系,但实际上,老人在寒冷环境下血管收缩、心脏负担增加,如果药物剂量没有调整,很容易导致血压降得过低。

低血压的症状包括头晕、乏力、站立不稳,严重甚至会出现摔倒或休克。根据中国心血管病报告,老年人在冬季因低血压导致的摔倒事故占比比夏季高出约25%。

总而言之,这种情况很危险,却常被忽视。尤其是那些同时服用多种降压药的人群,药效叠加容易让血压降得更快。换句话说,即便是日常认为“没事”的轻微头晕,也可能是危险信号。

其次,冬天使用降压药容易导致体内电解质失衡。我们知道,很多降压药,特别是利尿剂,会让身体排出钠和钾,而在寒冷季节,人们的饮水量往往减少,容易出现脱水。

脱水本身就会让血液黏稠度上升,增加血栓风险,而药物进一步影响电解质,会引发心律失常。近期临床数据显示,冬季心律失常住院患者中,超过60%有长期服用降压药史,并且存在轻度脱水或电解质不平衡问题。

在笔者看来,这提醒大家不能忽略水分和矿物质的摄入,特别是老年人,哪怕感觉不渴,也要定时喝水,同时保证含钾食物适量摄入,如香蕉、番茄和豆制品。

再者,冬季心脑血管事件风险加大,而降压药使用不当反而可能掩盖早期症状。很多人觉得药物控制血压就安全了,但冬天寒冷导致心肌耗氧增加,如果血压忽高忽低,或者因为药物血压突然下降。

心梗或脑梗的症状可能不典型,表现为轻微胸闷、乏力、轻度头痛,很多老人会当成感冒或劳累,不及时就医。

研究显示,冬季心梗发病中,有近一半患者在发作前24小时血压出现异常波动,而他们都在服用降压药。换句话说,药物虽然保护了血压,但也可能让人忽略身体的警报信号。

因此,在入冬后,使用降压药的老年人一定要关注几个方面。首先是监测血压的频率要提高,特别是在早晨起床和晚间睡觉前,建议每天测量一次到两次,记录血压变化。

其次是根据气温变化调整药量,这个需要在医生指导下进行,不能自行增减。总而言之,药物不是万能,冬天环境的影响必须考虑进去。

饮食方面也要同步调整。冬天人容易食欲增加,但过咸、过油的饮食会加重血压波动,尤其是那些降压药控制不完全的老人。

研究显示,每天食盐摄入超过6克的人群,冬季心脑血管事件发生率明显升高。同时,要注意水分和电解质摄入,避免因寒冷而减少饮水量,导致药物作用下电解质失衡。换句话说,药物和生活习惯必须配合,否则风险仍然存在。

运动方面也不能忽略。虽然冬天寒冷,但适量的运动对血压稳定非常重要。室内快走、伸展操、太极都是不错的选择,可以改善血液循环和心肺功能。

尤其是那些长期服用降压药的老人,适度运动可以减少药物副作用,同时降低心脑血管事件发生率。数据显示,坚持中低强度运动的老人,冬季心梗或脑梗风险降低约20%。然而,运动量不能过大,否则血压可能出现剧烈波动,反而增加风险。

此外,冬天情绪和精神状态也会影响血压。寒冷天气容易让人情绪低落,压力增大,而压力和焦虑会让血压波动加大。

换言之,药物控制血压不能完全替代良好的生活习惯和心理调节。简单来说,规律作息、保持心情舒畅,也是一种保护措施。

总的来说,冬季服用降压药的老年人必须注意三个健康隐患:血压过低、体内电解质失衡、掩盖心脑血管异常信号。这三点相互关联,同时影响心脏、大脑和血管的健康。

换句话说,药物是工具,而环境、饮食、运动、心理和水分摄入都是重要配套措施。除非全面管理,否则降压药的作用会打折扣,甚至出现风险。

在笔者看来,这些风险其实完全可以通过合理监测、生活调整和医生指导来规避。换言之,不是吓人,而是提醒家人和老人要有警觉。毕竟,冬天心脑血管问题发病率高,如果忽略这些细节,哪怕服药,也可能出现意外。

近期各大医院数据显示,严格管理血压、饮食、水分和运动的老人在冬季急性事件住院率比普通老年人低出30%左右,这就是最直接的数据支撑。