© 林力勤 Liky Lam

© 曾喆 Zhe Zeng

© 曾喆 Zhe Zeng

© 林力勤 Liky Lam

© 曾喆 Zhe Zeng

© 曾喆 Zhe Zeng

既熟悉又陌生的“附近”

人类学家项飚提出,“消失的附近”是现代社会发展的趋势——社会成员开始对周边的世界失去了浸淫其中并形成一种叙述的愿望或能力。这恰如很多孩子通识天文地理,却对周遭事物知之甚少。社区——似乎成为了我们既熟悉又陌生的“附近”。

▲“文化锚地”——社区灯塔© 林力勤 Liky Lam

2022年和的慈善基金会启动「和地在创」项目,联合顺德区社会创新中心、广州美术学院、七+5公益设计组织多方公益力量,基于在地文化的挖掘与调研开展社区艺术营造计划——希望通过空间改造、展览展示、多元文化活动的持续输出,构建可持续发展的区域艺术生态,为国内整体的社区艺术发展探索提供一个实践的样板。

▲“文化锚地”伫立于旧城,旧村,旧厂之间© 林力勤 Liky Lam

从项目启动到场地挑选,加减智库一直深入的参与其中。这是一个多方协作的公益性项目,设计的场地从顺德不同镇街闲置的村居或公共空间挑选出来,第一期一共有四个改造的社区艺术空间,由加减智库负责设计的场地位于大湾区顺德容桂渔人码头边上。

▲基地原有建筑与德胜河边的视觉关系© 加减智库设计事务所 PMT Partners

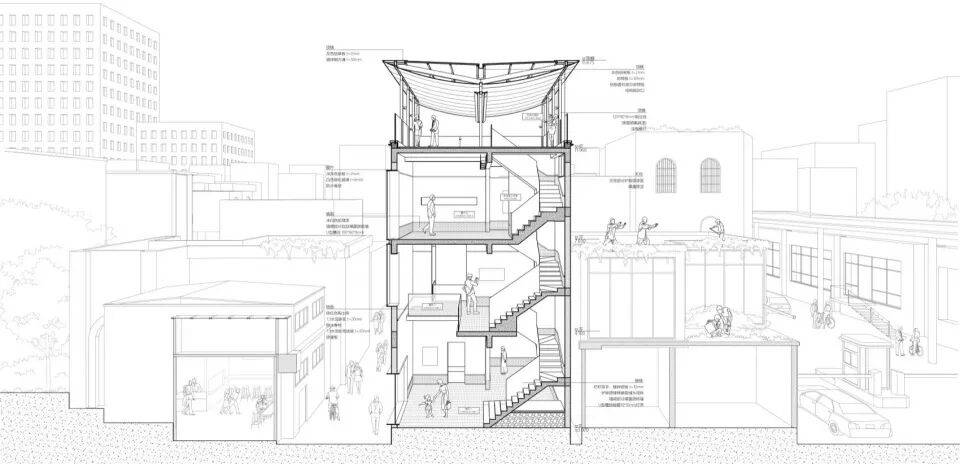

基地原址是一个四层高的宅基地,已经闲置多年。他所处的位置非常有意思,这栋楼面向德胜河道,位于村口必经之地,同时也属于容桂渔人码头食品厂的范围之内,所以他的身份同时具备了旧城、旧村、旧厂三者的属性。垂直挺拔的体量也恰恰就像是城,村,厂三者之间的界碑。

▲场地要素分析© 加减智库设计事务所 PMT Partners

现场的直觉

第一次到现场考察的时候,在这片密密麻麻的握手楼里穿梭,典型的珠三角城中村街巷:邻屋之间紧紧相靠——完全是一线天的状态;有一边朝向窄窄的巷道——刚好可以会车的双车道尺寸。建筑仅有一边比较开阳,且面向主马路,在村口很有昭示的作用。

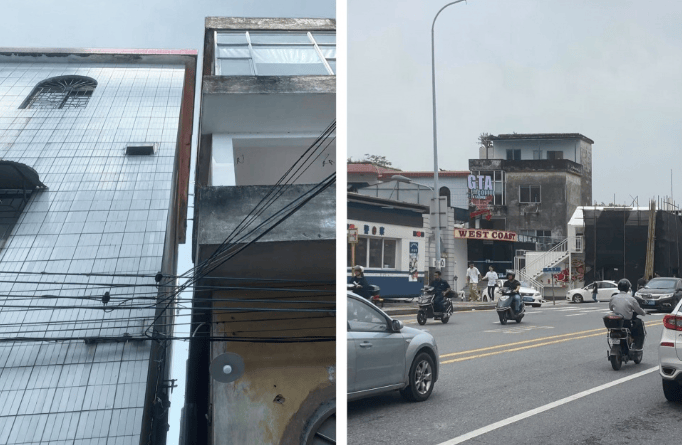

▲基地原来的现场照片© 加减智库设计事务所 PMT Partners

▲建筑立于东风社区咽喉之地© 曾喆 Zhe Zeng

▲容桂渔人码头傍晚街景© 曾喆 Zhe Zeng

走进建筑的内部,砖混结构,每层的空间并不大,轻钢龙骨的间墙把每层分成了一个一个的小房间。随着狭窄的楼梯拾级而上,走到了四层的天台,推门而出,清新的江风扑面而来。站在露台上朝德胜河望去,热闹非凡,这里的画面混沌、充满着活力。各个年代的建筑,不同的业态,忙碌的人群 交织在一起;远处是顺德糖厂的工业遗址以及连绵不断的绿色丘陵。城,村,厂,河几个元素仿佛都被装在了这个小小的天台里,混合的场景虽不精致,但却展示了迷人的复杂性和野生的生命力。

▲德胜河边高低错落的屋顶露台© 林力勤 Liky Lam

这个有趣的context蕴含着大量的场地信息,在地的故事留待着游人前来探索挖掘。然而,前来打卡拍照的小姐姐们似乎并不关心社区里的活动,而当地的居民也缺乏场所参与到社区文化的交流当中。城村厂三者在物理空间上并无边界,但却鲜有人愿意走到彼此的附近去了解身边的故事。而这次社区营造的意义就在于通过这个空间成为“附近”一个新的抓手和锚点,重新构建大家对附近的认知。

于是,我们对这次改造设计提出了几个问题:希望通过设计的手段去传递我们对此的一些观念:

1.如何去确立这个建筑的身份,使他在这个社区里“被看见”?

2.如何与周边共生,使得设计对象不是一个物体,而是一片场域?

3.如何体现在地的元素,场地的基因如何让公众能察觉得到?

4.如何处理时间的图层,使得历史的痕迹在建筑中得以呈现?

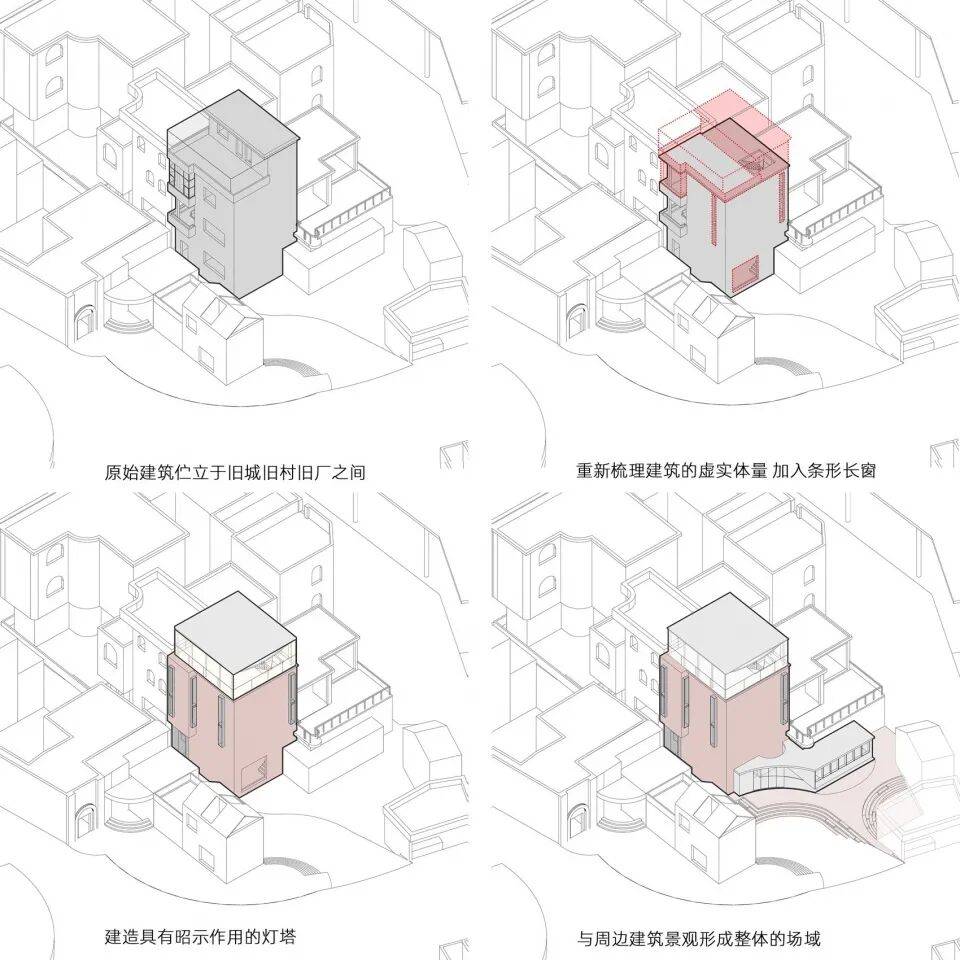

▲建筑改造策略——体块演变图© 加减智库设计事务所 PMT Partners

一、精神灯塔—— 呼唤与集结

回应第一个问题——来自于在现场的观感激发,无论从塔楼住宅的俯瞰,还是在村口的仰望,又抑或是旧厂广场的远眺,这栋建筑的位置都极具昭示的作用。我们希望利用四楼的天台,塑造如同江边灯塔一般的精神高地,点亮周边社区的艺术活动,给这“消失的附近”带来呼唤与集结的信号。

▲被点亮的檐下空间© 林力勤 Liky Lam

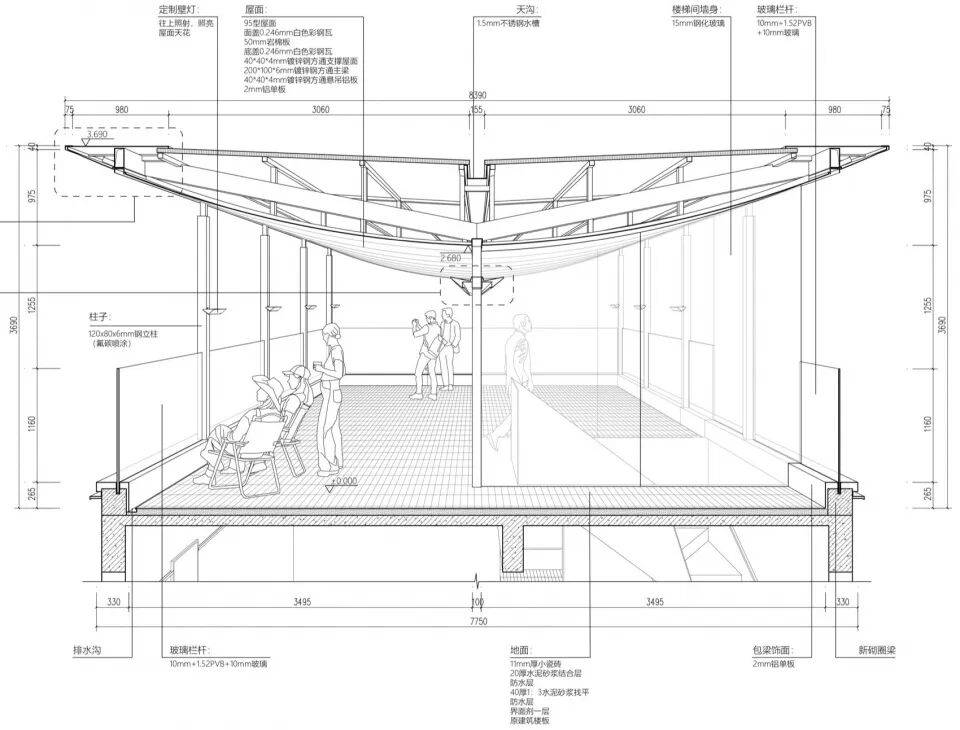

在四楼的屋顶,我们置入了一个轻盈的体量,形状既像一双起飞的翅膀,又像是赠与社区的一弯微笑;两侧纤细的排柱撑起了反拱的体量,在这里将会迎来多种形式的艺术活动,他就像一个檐下的社区磁力场吸引着周遭不同的人群前来探索究竟,到了晚上它又犹如伫立的灯塔在旧村之中熠熠生辉。

▲从村口看文化锚地© 林力勤 Liky Lam

▲仿若张开翅膀的檐下空间© 曾喆 Zhe Zeng

▲可变换功能的半户外场地© 林力勤 Liky Lam

当你把装置、模型放在这一层的时候,就会叠加一层城市的信息,它不再是放在抽象的白盒子里那样孤立无援,孑然独立的状态。这个檐下的多义空间和原来周边的场景产生了新的化学作用,制造了一个输出观念的窗口,给一些新的城市事件、城市空间、甚至是未来新的业态提供了更多的可能性。

▲“文化锚地”屋顶构造大样图© 加减智库设计事务所 PMT Partners

▲遮阳通风的檐下交流空间© 林力勤 Liky Lam

▲以城市为背景的屋顶展览© 林力勤 Liky Lam

人可以在那里停留,可以远望,可以想象当年的历史场景。展览是“活的”,周边的城市变迁,历史的痕迹和未来的发展,都尽收眼底,你看到的“附近”本身可能才是展览最有价值的部分。所以这是一个用场地来讲故事、和人产生情感交流的体验场所。

▲远眺屋顶© 林力勤 Liky Lam

屋顶采用了反拱的体量,加上两边的柱廊,对称且有仪式感。雨水通过斜面汇聚到中间的天沟,再经过落水管与雨链有组织的排到地面。铝板天面的四周都留有滴水线,并在与柱子交接的位置再设置了两道的隔水线。中间墙体上悬挂了一条金属体量的线性灯带,晚上可以打亮整个屋顶的底面,这个时候的屋面会更像一对起飞的翅膀。

▲晚上犹如社区中的精神灯塔© 林力勤 Liky Lam

二、社区共生——从“物”到“场”

虽然当初改造的任务只是村居一栋独立的宅基地,但是我们认为社区营造的意义在于与附近的联动与共生。所以我们把目光放到更大的范围上,在立面和周边景观的处理上,我们通过红色色块的延续,与隔壁的双喜牛杂店融为一体:保留了两栋建筑之间的柠檬树,翻修了店铺的雨棚,同时在地面铺装上将休闲空间延展至村口,这使得整个改造的对象从“物”转换到“场”,这一新的弹性社区场域将会给附近居民一个新的记忆基础。

▲从“物”到“场”的弹性场域© 林力勤 Liky Lam

红色的体量面向街巷吸引着附近路人的目光,在厚实的红墙中镶嵌着纤薄的金属窗框,悬飘的窗台放着有关展览的介绍和海报,路人驻足停留观察内部的展览,时而更新内容的窗台形成了一个与社区互动的场域。与顶部充满精神性的屋顶体量不一样,底下伫立于街巷的红色体量总是弥漫着街坊的家长里短和烟火气息,我们戏称这两部分叫“头顶仪式,脚接地气”。

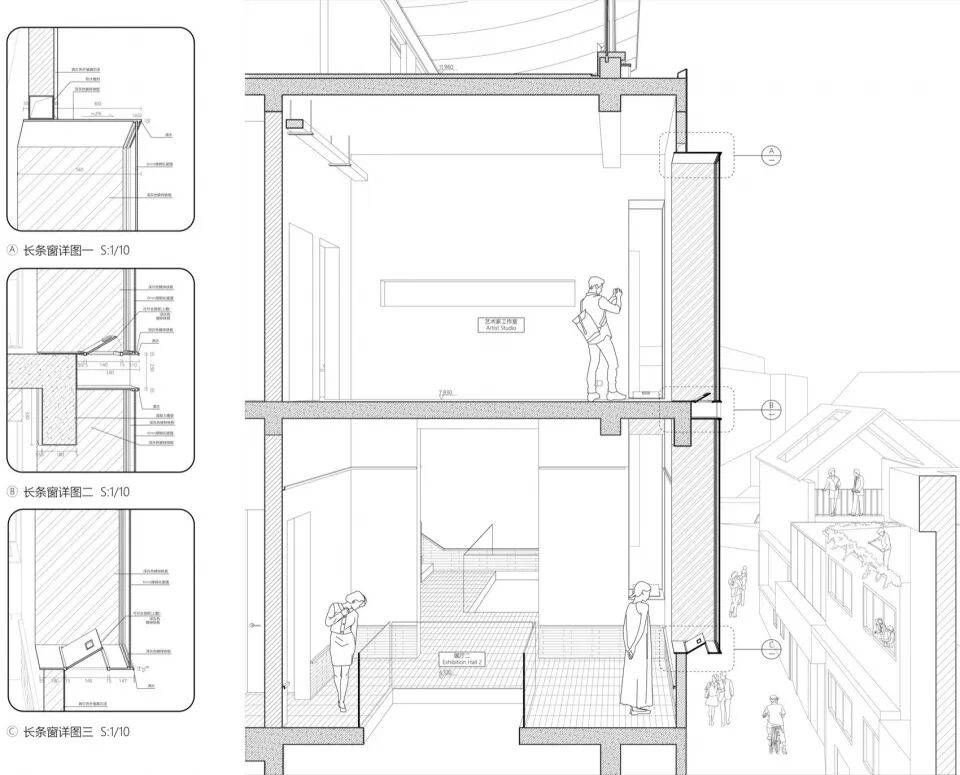

▲“文化锚地”社区营造剖面图© 加减智库设计事务所 PMT Partners

▲透过窗框的内容引导路人走进社区展览中© 林力勤 Liky Lam

我们一直希望城市能够变得更复杂,更有想象力、更自由、更开放包容。年轻人、老人、本地人、外地人,所有人都能因为某种事件或者磁场吸引在一起,而且能够和谐共享一种并置了历史和当代生活的方式。

▲街巷中的弹性场域© 林力勤 Liky Lam

三、凝视缝隙——观察的剧目

狭窄的街巷,逼仄的楼距,宅基地的日常。阳光,空气,视线都来自于这些竖向狭长的缝隙。穿街过巷人们忽略的日常琐碎,我们想给它赋予意义,这些城中村的在地基因给了我们立面改造的启发。我们想让人们重新去凝视这些缝隙,留意那些被遗忘的附近。立面上这些细长的窗框使得人们透过独特的视角去发现,去观察,去记录。外部的场景镶嵌在室内观展的过程中,生活的剧目被有趣的发现,并定格在一帧一帧的画面当中。

▲街巷里狭窄的缝隙© 曾喆 Zhe Zeng

▲细长的立面语言让建筑显得更加挺拔© 曾喆 Zhe Zeng

▲岭南特色“握手楼”© 曾喆 Zhe Zeng

▲跟楼缝一样细长的立面窗户© 曾喆 Zhe Zeng

▲从街巷看建筑的“缝隙”© 林力勤 Liky Lam

▲纤细的窗套镶嵌在厚实的墙体之中© 胡彦 Yan Hu

▲铝框可开启的通风窗扇© 曾喆 Zhe Zeng

▲拾步而上时不期而遇的“缝隙”与从窗缝窥探到的街景© 曾喆 Zhe Zeng(左),胡彦 Yan Hu(右)

瘦窄的长窗嵌在厚重的墙体之内,形成了立面的缝隙。建筑内外的窥探成为了互动的日常。夜幕随来,外面天色映入的蓝调仿佛为窗套上了一层颜色,也为室内的氛围加添了一份迷幻的色彩。

▲窗框剖面大样图© 加减智库设计事务所 PMT Partners

▲精致的窗套与粗糙的墙体形成新旧的碰撞© 加减智库设计事务所 PMT Partners

▲窗内泛起天色的蓝调,犹如室内的挂画© 加减智库设计事务所 PMT Partners

四、时间痕迹——历史的图层

在建筑的内部,我们把室内原有的腻子刮掉呈现出建筑结构原初的样子,使得被隐藏在装修下的历史信息得以呈现:原真的混凝土楼板和红色的砖墙作为建筑的历史图层;在离地500——2900mm的高度设置白色的展墙作为当下的时间图层。两个图层对比营造出新旧的反差感,岁月的痕迹得以体现。地面选择了红色仿古砖与墙脚粗糙的红砖形成对话,铺装的纹路追随了顶部混凝土楼板的木纹方向,天、地、墙形成了新旧信息叠加的有机整体。而室内红砖也与建筑室外的红色肌理漆形成了内外呼应,使得整体上更浑然天成。

▲裸露的混凝土楼板与墙角的红砖踢面作为原真的历史图层© 曾喆 Zhe Zeng

▲用于展览的白色墙面作为当下的时间图层© 曾喆 Zhe Zeng

▲一楼二楼空间用于展览场地© 曾喆 Zhe Zeng

▲改造后的楼梯© 林力勤 Liky Lam

文化锚地——历史与未来,日常与仪式,集体与个人

把日常看似无意义的琐碎转换成有意义的叙述。将附近建设为反思个人生活,参与公共讨论的一个基础。把这个被荒废的空间赋予意义,需要的并不只是一个光鲜的外壳,它更多的是要激发有活力和想象力的日常生活,让人能更好地欣赏和理解社会的差异性,并且可以勇敢地、智慧地为今天看似失控的生活重新找到一个“锚”。而我们相信,这个锚也正是“文化锚地”名字的初衷。

▲晚上街景© 林力勤 Liky Lam

▲阳台观景乘凉© 林力勤 Liky Lam

▲分享沙龙聚会© 林力勤 Liky Lam

诚然,我们绝无可能通过一个几百平米的建筑改造去改变整个地区的文化生态和社会关系,我们只是希望“文化锚地”这个项目作为一个星火之点,给周边社区有更多的启发。广东地区一直是敢开自下而上发展的先河,社区营造依托的不是虚构和想象,而是实实在在的生活情境。建筑落成的一刻,才是使用的开始,真正的检验需要持续的运营带来切实的改变。

▲“文化锚地”——社区灯塔© 林力勤 Liky Lam

文化锚地落成后交由CANTONBON博尔赫斯书店艺术机构主理,通过开设连环画店、策划主题展览、举办木工工作坊、LE SOIR“来耍”文学写作讨论活动、女性写作小组等活动与创作实践,让文学与艺术成为凝聚社群、丰富文化生态、激发社区潜能的力量。

▲模型照片© 林聪

写在后面

加减智库长期在珠三角实践,对旧城旧村旧厂的更新研究有着持续的思考,对着这块熟悉的热土,我们一直期待着城乡之间在平行时空或有另一种结局——一个不被资本所裹挟,一条不被抹杀的时间线,一个重回附近与社区的可能性。

▲城村的平行时空构想© 加减智库设计事务所 PMT Partners

▲前期效果图© 加减智库设计事务所 PMT Partners

在前期的构想中,文化锚地将与周边的住户联动发展,并为公众提供户外的休闲场所。从建筑外墙延续到地面景观的一体化设计,使得这一场域更符合社区共生的主题。后来由于时间和成本的关系,在第一期的改造中,周边的环境改造并未能如一开始设想去实现。所以与理想的状态还是打了些折扣,算是本次改造留下的一个遗憾,希望后面有机会再补上。而这次公益设计的落成多得多方力量的支持,包括:项目策划与资助——和的慈善基金会,项目主办——顺德区社会创新中心,项目协办——顺德区容桂时光文旅产业有限公司、东风社区居委、尤其要感谢的是空间改造支持——七+5公益设计组织,在本次改造过程中的保驾护航。希望后面有更多的机会与各位热心公益的人士同行,继续发光发热。

就像社会学家费孝通先生期望的那样:各美其美,美人之美,美美与共,天下大同。

▲前期效果图© 加减智库设计事务所 PMT Partners

项目类型:社区改造

设计公司:加减智库建筑设计事务所

项目设计:2023年4月——2024年2月

完成年份:2024年7月

主持建筑师:胡彦、赵炜昊、曾喆

设计团队:顾振琳、莫永龙、陈威、钟海源

项目地址:广东顺德容桂渔人码头

项目面积:270㎡

摄影:林力勤、曾喆、加减智库设计事务所

公益改造支持:费罗娜水泥瓷砖、立邦涂料、箭牌卫浴、赫光照明

[ 此帖被jjybzxw在2025-10-27 09:11重新编辑 ]