武汉行| 黄鹤楼:千年风雨中的文明守望者 8月15日正午,高铁稳稳停靠在武汉站。这是第三次踏上这片土地——第一次要追溯到上世纪八十年代,第二次则是九十年代随公司到访某中学开展献爱心活动,彼时我们带着产品走进校园,却始终未曾登临那座心心念念的黄鹤楼,仅在它巍峨的剪影前留下一张泛黄的合影。岁月如流,那张照片早已湮没在时光的褶皱里,再难寻觅。

此刻,当车厢门开启,裹挟着灼热气息的风浪迎面扑来。纵是我这个来自"火炉"广州的旅人,也被武汉这股直白的热意逼得微微蹙眉。果然不愧与中国另外两座火炉齐名的名号,这滚烫的空气里分明蒸腾着千年江城的烈性。

转乘车辆至黄鹤楼附近停车场,脚下的路面虽不甚洁净,却掩不住远处那抹掠过尘埃的光亮——黄鹤楼的飞檐翘角正穿透暑气,在骄阳下勾勒出凌厉的剪影。我下意识举起手机,将这份初遇的震撼定格成远景。

这座始建于东吴黄武二年(公元223年)的楼阁,最初不过是夏口城隅一处戍守瞭望的军事堡垒。当晋灭东吴、天下一统,失去战略价值的它,却在江夏城的烟火滋养中渐渐蜕变:从戍卒眼中的警戒塔,化作商旅驻足时的观景台,成为文人宴饮处的风雅地标。历经1700余载风雨洗礼,黄鹤楼与岳阳楼、滕王阁并称为江南三大名楼,引得无数墨客在此挥毫泼墨,仅旧志记载的诗词歌赋便逾四百篇。

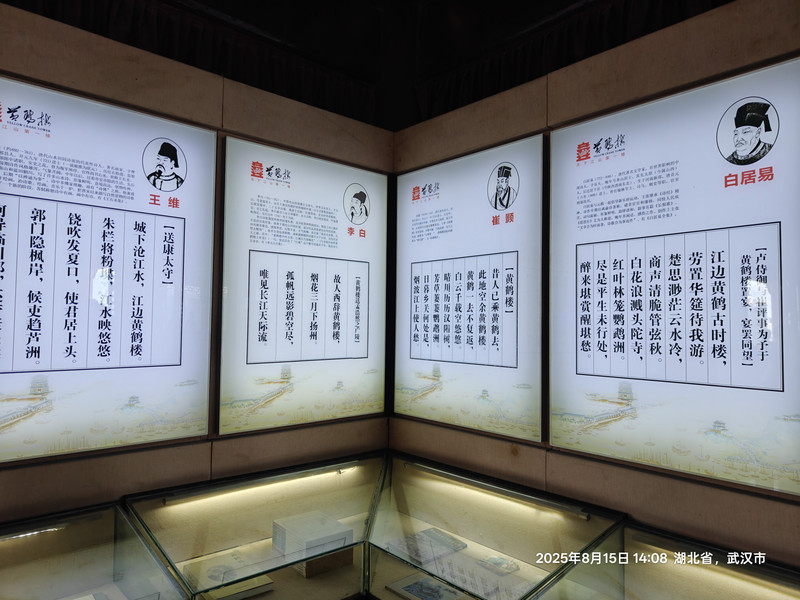

提及黄鹤楼,思绪总被崔颢那阕《黄鹤楼》牵引:"昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。"诗句里的苍茫与怅惘,恰似眼前这座楼阁沉淀的千年况味。

关于楼名的由来,向来有"因山""因仙"两说。"因仙"之说又衍生出两段传说:或言仙人驾鹤经停于此,故留此名;或述道士在辛氏酒肆壁上绘就灵鹤,引得宾朋满座,十年后道士笛引黄鹤而去,辛氏感念建楼相祀。这些飘逸的传说固然动人,却非楼名真意。历代 考据皆指向更朴素的渊源——只因它矗立于黄鹄山巅。古时"鹄""鹤"音近义通,一字之转间,便成就了"黄鹤楼"这传世雅号。

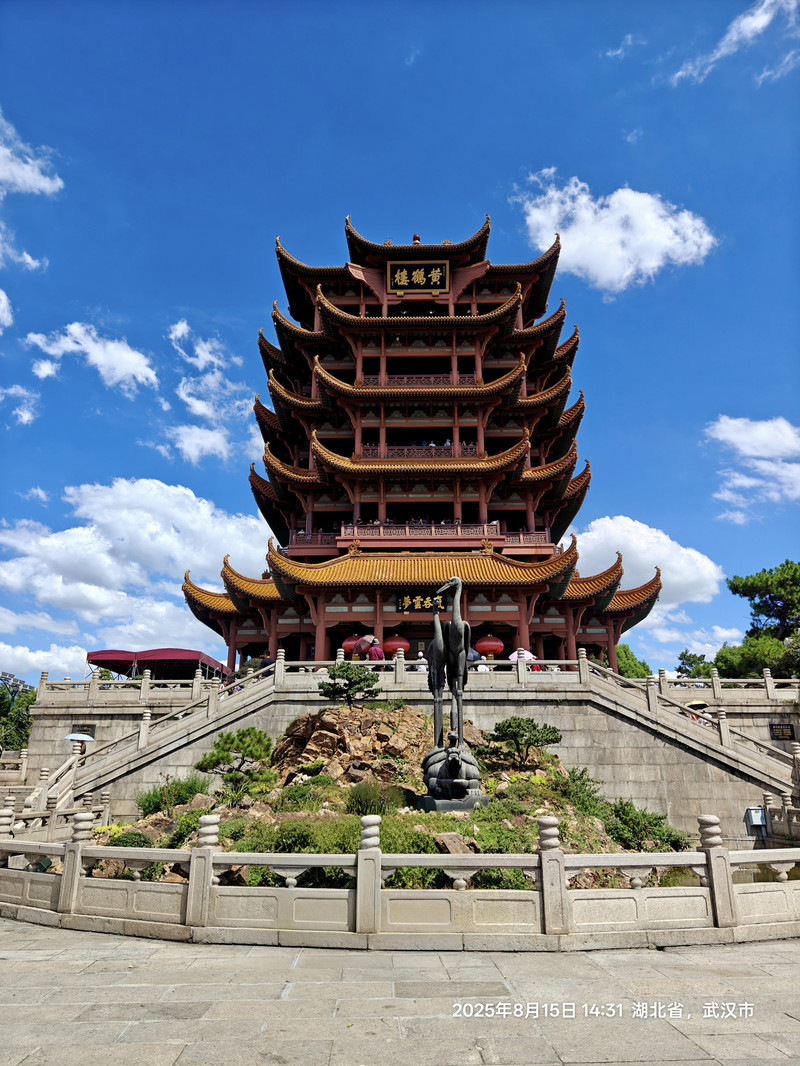

眼前的主楼以四边套八边形为基,钢筋混凝土框架辅以仿木结构,通高51.4米的雄姿里藏着精妙的平衡:底层边宽30米铺展磅礴气象,顶层边宽18米收束凌云之志。五层飞檐如鹏翼欲振,攒尖楼顶的金色琉璃瓦在阳光下流转光晕,72根立柱稳稳托举着60个向外舒展的翘角,每一处线条都镌刻着中式建筑的匠心独运。

黄鹤楼背面

黄鹤楼正面

终于踏上登楼的台阶。木质的触感在掌心微微发烫,却衬得每一步都更显郑重。

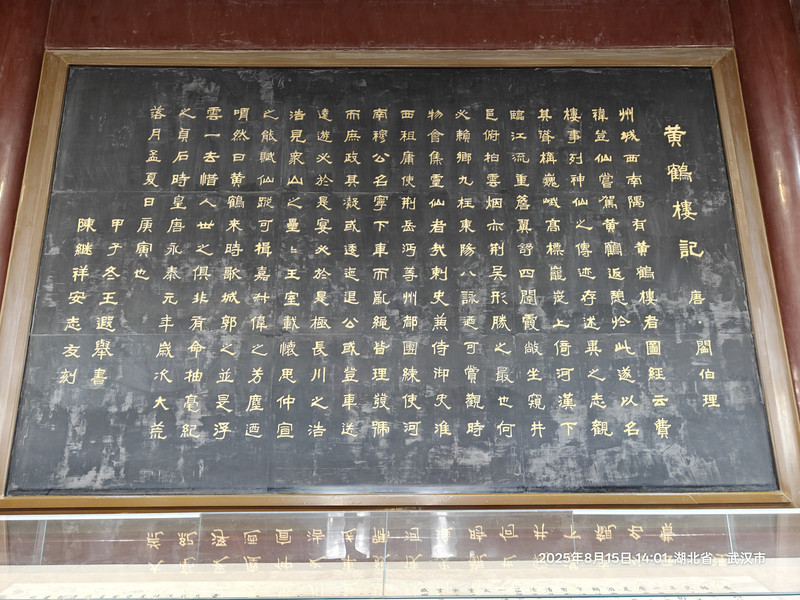

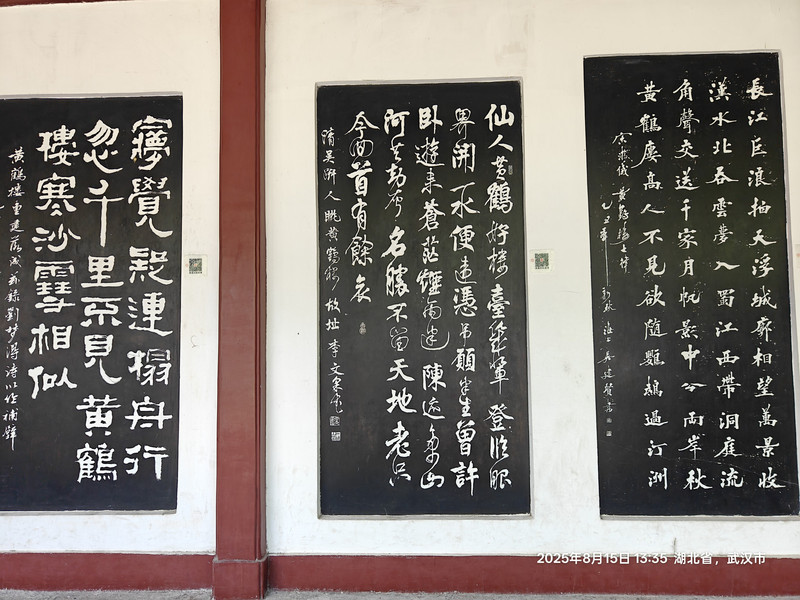

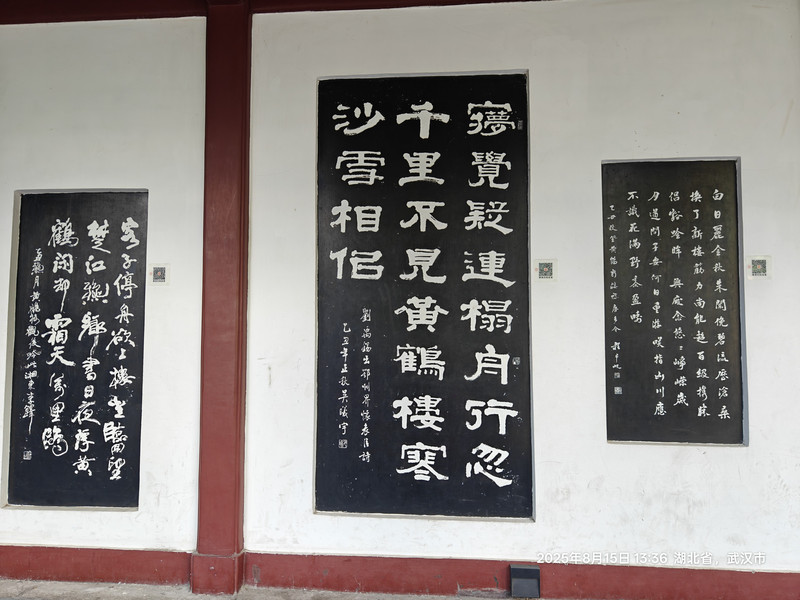

一、屡毁屡建的传奇 在主楼东侧的碑廊前,我驻足细读《黄鹤楼重建记》。斑驳的石碑上,记载着这座楼1800年间27次重建的传奇 。三国东吴黄武二年(223年),孙权为镇守江夏,在黄鹄矶头筑起军事瞭望台,这便是黄鹤楼的雏形。晋灭吴后,它逐渐演变为文人雅士登高怀远之所。唐代阎伯理在《黄鹤楼记》中赞叹其"耸构巍峨,上倚河汉,下临江流",足见其壮丽 。

然而战火与天灾从未停歇。清光绪十年(1884年)的大火将同治年间重建的黄鹤楼化为灰烬,仅存铜顶一座。1957年武汉长江大桥建设占用旧址,1981年的重建工程中,设计师向欣然顶住压力,坚持在玻璃幕墙方案中加入飞檐,才有了今日所见的钢筋混凝土仿木结构楼宇 。站在铜顶前,抚摸着被岁月磨得发亮的纹路,我突然懂得:黄鹤楼的精神,恰如长江水般百折不挠——这正是武汉这座英雄城市的注脚。

第一层大厅的正面墙壁,是一幅表现“白云黄鹤”为主题的巨大陶瓷壁画。两旁立柱上悬挂着长达7米的楹联:爽气西来,云雾扫开天地撼;大江东去,波涛洗净古今愁。四周空间陈列历代有关黄鹤楼的重要文献、著名诗词的影印本,以及历代黄鹤楼绘画的复制品。

二、诗魂永驻的楼阁

二、诗魂永驻的楼阁 登上二楼,六座历代黄鹤楼模型在灯光下静静矗立。宋代的楼阁式建筑庄重典雅,清代的塔式造型雄浑大气,而当代的五层楼宇则融合了传统与现代的美学。

二楼大厅正面墙上,有用大理石镌刻的唐代阎伯理撰写的《黄鹤楼记》,它记述了黄鹤楼兴废沿革和名人轶事;楼记两侧为两幅壁画,一幅是“孙权筑城”,形象地说明黄鹤楼和武昌城相继诞生的历史;另一幅是“周瑜设宴”,反映三国名人去黄鹤楼的活动以及节日,将三国往事栩栩如生地展现在眼前。

三楼大厅的壁画为唐宋名人的“绣像画”,在《人文荟萃》壁画前,13位诗人衣袂飘飘。崔颢独立楼头,笔下"昔人已乘黄鹤去"的诗句穿越千年,仍让人心潮澎湃 。李白在旁搁笔的传说,更是成就了中国诗坛的千古佳话。当我读到他"一拳捶碎黄鹤楼,一脚踢翻鹦鹉洲"的自嘲时,不禁哑然失笑——这位豪放的诗仙,终究还是败给了崔颢的意境。还有白居易、陆游等,也摘录了他们吟咏黄鹤楼的名句。

四楼大厅用屏风分隔成几个小厅,内置当代名人字画,供游客欣赏、选购。顶层大厅有《长江万里图》等长卷、壁画。其中一幅《大江日夜流》吸引了我。画作中,长江裹挟着泥沙奔涌向前,与楼下的历史模型形成奇妙的呼应。这让我想起五楼《江天浩瀚》壁画中,楼家本用沥粉贴金技法描绘的长江源流:从雪山到东海,从远古到今朝,文明的脉络从未断绝。

黄鹤楼的形制自创建以来,各朝皆不相同,但都显得高古雄浑,极富个性。与岳阳楼、滕王阁相比,黄鹤楼的平面设计为四边套八边形,谓之“四面八方”。这些数字透露出古建筑文化中数目的象征和伦理表意功能。从楼的纵向看各层排檐与楼名直接有关,形如黄鹤,展翅欲飞。整座楼的雄浑之中又不失精巧,富于变化的韵味和美感。

三、云端之上的对话 登上第五层的瞬间,阳光穿透玻璃幕墙,在《江天浩瀚》组画上洒下细碎的金斑。36年后重焕新生的壁画,用泥金技法勾勒的浪花仿佛在流动,让人恍若置身长江源头 。走出五层大厅的外走廊,举目四望,视野开阔。这里高出江面近90米,大江两岸的景色,历历在望。长江大桥如银色巨龙横卧江面,桥上车流如织,轮船往来如梭,与壁画中的白帆相映成趣。

倚栏远眺,龟蛇二山对峙,晴川阁在阳光下露出半个身子。崔颢笔下"晴川历历汉阳树"的景象,此刻正以另一种方式呈现——林立的高楼取代了古树,现代化的汉阳新城在绿树丛中崛起。江风掠过耳畔,带来远处黄鹤楼钟声的余韵,与大桥上的汽笛声交织成时空交响。

黄鹤楼上眺望长江大桥

黄鹤楼上眺望长江大桥  远方红色的为鹦鹉洲大桥

远方红色的为鹦鹉洲大桥  对面是晴川阁

对面是晴川阁 在五楼的回廊上遇见一位白发苍苍的老者。他指着长江对岸的房子:"我小时候住在江边,那时看大桥就像看天上的星星。现在站在这里,才发现自己也是别人眼中的风景。"这句话让我心头一震——我们既是历史的观者,也是未来的创造者。

四、烈日下的文明交响 走出主楼时,正午的阳光正烈得晃眼,空气里浮动着夏末的燥热,却丝毫未减黄鹤楼的巍峨气势。我下意识抬手遮眼,目光却先被顶端的铜顶攫住——在强光直射下,那座历经百年的铜铸宝顶褪去了暮色里的幽沉,泛着一层温润而坚韧的金属光泽,纹路间积留的时光痕迹被光影勾勒得愈发清晰,像在无声诉说着1884年那场大火后,它如何独存,又如何见证1981年楼宇重起时的轰鸣。

沿蛇山的石阶缓行,身旁的飞檐在地面投下交错的阴影,像把传统建筑的榫卯结构裁成了流动的画。偶尔有风穿过檐角的铜铃,清脆声响混着远处长江的汽笛,竟奇异地中和了烈日的灼人。我驻足回望,整座黄鹤楼在蓝天映衬下愈发挺拔,五层楼宇的飞檐如振翅欲飞的鹤翼,钢筋混凝土的骨架里藏着木质建筑的温润,玻璃幕墙反射着流云与阳光,却未失传统楼阁的庄重——这哪里是简单的“复刻”,分明是传统与现代在烈日下的坦诚对话。

行至搁笔亭前,这是以纪念盛唐时期黄鹤楼上“崔颢题诗李白搁笔”的故事。“搁笔亭”,牌匾由当代大作家臧克家题写,下面的对联是由著名的剧作家曹禺所写:“楼未起时原有鹤,笔从搁后更无诗”。

崔颢与李白的石像被阳光镀上了一层金边。崔颢手持诗卷的姿态沉静,仿佛仍在琢磨“晴川历历汉阳树”的字句;李白倚栏的身影洒脱,似在为“眼前有景道不得”的遗憾轻叹。我坐在亭下的石凳上,指尖触到微凉的石壁,与头顶的烈日形成奇妙反差。这时才注意到,亭柱上的楹联在强光下愈发清晰:“楼未起时原有鹤,笔从搁后更无诗”,寥寥数字,竟把千年诗魂与楼宇的羁绊说得透彻。

目光越过亭檐望向江面,长江大桥如一条银色的巨带横卧碧波之上。正午的阳光洒在桥面上,车流如闪光的溪流般匀速流动,红色的公交车、银色的轿车在桥面连成一线,与桥下缓缓驶过的货轮形成一快一慢的节奏。江面上波光粼粼,阳光被浪尖打碎,化作无数跳动的金点,从大桥的桥墩延伸至远方的汉阳岸——那里的高楼群在阳光下轮廓分明,绿树掩映着现代建筑的玻璃幕墙,与黄鹤楼的飞檐遥遥相对,像一幅传统水墨与现代油画拼接而成的长卷。

忽然想起在五楼时,《江天浩瀚》壁画上用沥粉贴金技法绘就的长江源流:雪山融水的清澈、峡谷激流的汹涌、平原江流的壮阔,而今在眼前的烈日下,壁画里的“江天”有了真实的模样——不是古画里的留白与写意,而是奔涌着现代活力的真实江流,是大桥上车轮与江面轮船共同谱写的生活乐章。那一刻突然懂了,黄鹤楼的“重生”从不是对过去的复刻,而是让传统在当下“活”过来:它让我们在烈日下看见,1800年前孙权筑台的初心、唐代诗人题诗的情怀、当代建设者重建的执着,终究都化作了此刻的景象——一座楼守着一条江,一条江连着一座城,一座城在传统与现代的交织里,续写着新的故事。

离开时,我最后望了一眼黄鹤楼。烈日下,它的飞檐仍在向天空伸展,铜顶的光泽与长江的波光相映,像在宣告:真正的文明从不是封存的古董,而是在每一个当下,都能与阳光、江流、人间烟火相融的生命力。而我们这些驻足者,既是这生命力的见证者,也是将这份传承继续下去的普通人——就像此刻,我口袋里刚买的黄鹤楼书签,正被阳光晒得微暖,那上面印着的“黄鹤一去不复返”,竟在此刻有了新的意义:黄鹤虽去,可楼还在,诗还在,我们与这座楼的故事,才刚刚开始。

可以说今天是我第一次真正读过这座楼。当我穿过"三楚一楼"牌坊时,忽然明白:黄鹤楼早已不是单纯的建筑,而是一部用砖石与诗行写成的文明史诗。此刻的黄鹤楼,不再是历史的标本,而是活着的文化基因库。它教会我们:传统不是沉重的枷锁,而是飞翔的翅膀。当钢筋混凝土与榫卯结构相遇,当电子屏与壁画共存,文明便在碰撞中获得了新的生命力。

回到家,在电脑前敲下黄鹤楼这三个字,却迟迟不敢继续,因为太多人写这座名楼了,怕写不好;联想到几天前见到的长江大桥和浩瀚的长江,忽然明白,写黄鹤楼不必畏惧人云亦云——只要用心去触摸它的肌理,聆听它的心跳,每个人都能写出属于自己的"黄鹤楼记"。这座楼早已超越了地理坐标,成为中华文明生生不息的象征。在它的飞檐下,我们都是续写传奇的个体。

黄鹤楼,这座屹立于武汉长江南岸蛇山之巅的千古名楼,自古便有"天下江山第一楼"的美誉。它始建于三国时期吴黄武二年(公元223年),最初是作为军事瞭望台而建,后历经唐、宋、元、明、清等朝代的多次重建与修缮,现存建筑为1985年重建的仿古风格楼阁。黄鹤楼高51.4米,共五层,飞檐翘角,气势雄伟,登楼远眺可饱览长江与武汉三镇的壮丽风光。历代文人墨客在此留下了无数脍炙人口的诗篇,其中崔颢的《黄鹤楼》和李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》更是传颂千古的名作,使这座楼阁不仅成为江南三大名楼之一,更承载着深厚的历史文化底蕴和永恒的艺术魅力。

黄鹤楼景区还有几处园林景点: 鹅池,诗碑廊及落梅轩:以江南园林的形制打造的庭院式园林布局,结合山、水、廊、亭、阁的分层布局,展现黄鹤楼历代文人作品,诗词碑刻,歌舞曲艺的文化区域。

一直好奇黄鹤楼为何要建一个鹅池,难道鹅和鹤很相像吗?这回弄清楚了,原来与王羲之的传说有关。

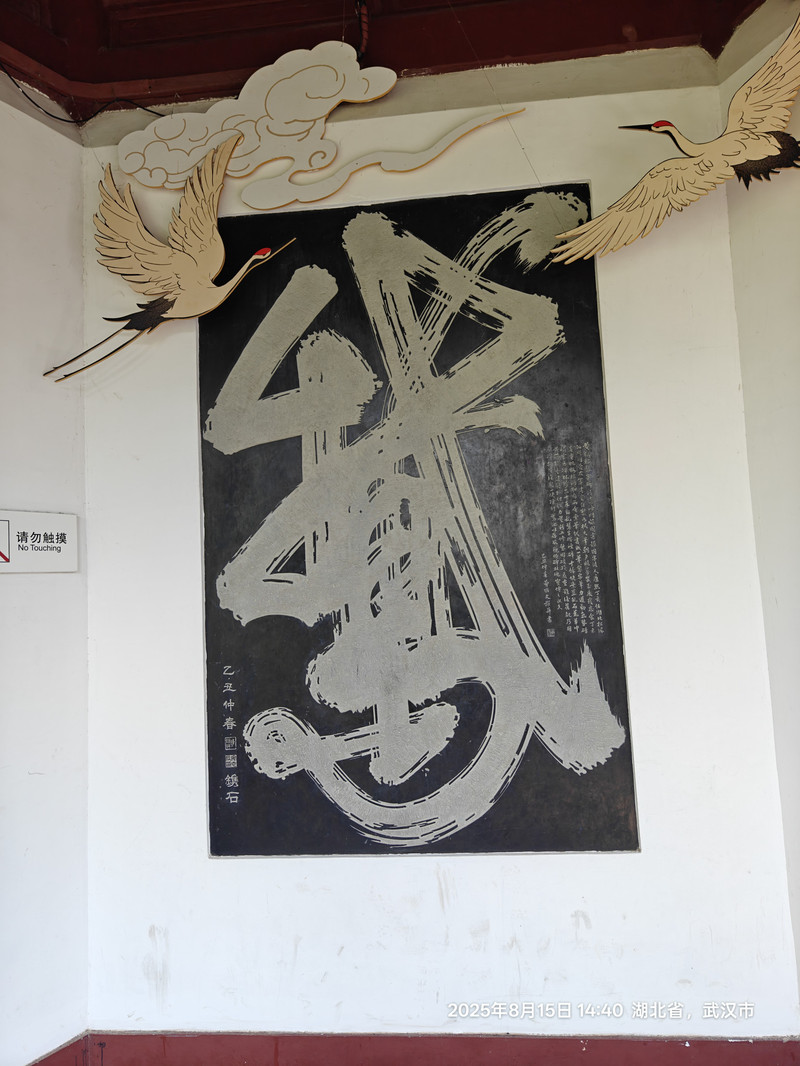

世传东晋书圣王羲之曾在黄鹤楼旁放牧白鹅,与书生论鹅时赞其“白如雪,洁如玉,一尘不染”,情不自禁地挥毫写下一个“鹅”字。书生临摹后藏之,后人为纪念这一佳话而建池,故名“鹅池”。

鹅池始建于1986年,其设计灵感源自东晋书法家王羲之"临池学书,池水尽墨"的典故,以及他爱鹅成癖的文人雅趣。整个池面呈优雅的弯月形,巧妙划分为南北两个区域:南部为开阔的鹅池,水域面积较大,池中错落点缀着亭亭玉立的睡莲、硕大的王莲,以及精雕细琢的太湖石假山,红色锦鲤在莲叶间穿梭游弋,洁白优雅的白鹅引颈戏水,构成动静相宜的生态画卷;北部则为幽静的白龙池。

这片水域不仅是自然景观的核心,更承载着深厚的文化底蕴。池中央矗立着古朴典雅的"鹅碑亭",亭内珍藏着由王羲之书法真迹摹刻而成的独笔"鹅"字碑,笔势遒劲如鹅颈婉转;毗邻的诗碑廊则荟萃了历代文人墨客留下的诗词题咏,其中最为珍贵的是将王羲之与王献之父子的书法作品合璧镌刻的"父子碑",彰显了书法世家的艺术传承。

如今,经过景观提升工程,黄鹤楼景区内的鹅池与白龙池已实现水系互联互通,清澈的水面倒映着亭台楼阁,时而升腾起朦胧的烟岚,锦鲤在碧波中自在游弋,白鹅在莲叶间悠然嬉戏,共同绘就一幅充满诗情画意的江南园林胜景。

百松园,梅园,杜鹃园:三园处于西区山北,相互衔接,有共称“百松千梅万杜鹃”,连接主楼与岳飞广场。是山北自然式园林景观的核心游览主题,梅园与落梅轩均出于李白的诗句:“黄鹤楼上吹玉笛,江城五月落梅花”,值得一提的是武汉市江城别名的由来也是出自这句诗。这三处我无暇顾及。

紫薇园:紫薇是黄鹤楼公园的园花,以紫薇为造园的核心主题,收集了各式各样的紫薇造型和各类不同品种。涵盖了紫薇这种经典园林植物在造园中的各种运用方式。园内收集了紫薇四大类:紫薇、银薇、翠薇、赤薇及其下的不同品种。以及紫薇在造园中不同手法的运用方式,如,紫薇盆景,紫薇古桩,紫薇扎景,紫薇篱笆,紫薇屏风,紫薇扎字,紫薇拼接合栽,紫薇嫁接一树多花,矮生紫薇等等。感觉这里的紫薇花比广州的要矮小许多。

在武汉黄鹤楼景区的,每天定时上演着极具特色的编钟表演,其中以《鹤舞楚天》最具代表性。这场演出巧妙融合了华美典雅的宫廷舞蹈与悠远古朴的古乐演奏,生动展现了瑰丽灿烂的楚文化魅力。表演以曾侯乙编钟为原型打造,通过编钟乐舞这一核心形式,精心还原了古代楚地的礼乐盛典场景。

演出曲目丰富多样,既有歌颂楚地风物的经典《橘颂》,也有充满民歌韵味的《竹枝词》等。身着精致楚制服饰的舞者们,以优雅的踏地步伐、灵动的旋身动作和飘逸的扬袖姿态,配合钟磬、埙、箫等传统乐器,呈现出"金石丝竹,八音合鸣"的绝妙视听享受。演出还巧妙运用现代灯光音响技术,营造出穿越时空的沉浸式体验,让观众仿佛置身于千年前的楚宫雅乐之中。目前该表演门票仅需50元,对于对历史文化感兴趣的游客来说,若时间允许,不妨亲临现场感受这场视听盛宴,定能获得难忘的文化体验。

最后斗胆说说黄鹤楼景区的不足: 历史原物缺失与重建争议 现代黄鹤楼为1985年重建建筑,非原始遗址,非历史原貌,缺乏古迹的沧桑感。多次重建后,原有建筑结构已无法完全复原,仅保留铜铸楼顶作为纪念。

现代设施破坏传统韵味 安装电梯等现代设施,与古建筑风格格格不入,削弱了怀旧体验;

内部采用钢筋混凝土框架仿木结构,虽保障安全,但失去传统木质建筑的质感和文化内涵。

地理位置与周边环境问题 重建后搬迁至武昌蛇山,距离原址1000米,周边多为居民区与公路,无法完全呈现古人“晴川历历汉阳树”的自然景观;

且周边多为城市建筑,缺少自然景观呼应;

登楼后视野被现代建筑遮挡,缺乏诗意意境。

商业化过度、门票贵 景区内商业设施密集,收费项目多,文创产品缺乏。

70元门票价格在5A级景区中偏高,且部分游客认为性价比低,导致本地游客较少。本地人告诉我,其实黄鹤楼不必上去,在下面拍拍照就好了,但是作为外地游客,既然远道而来,不登黄鹤楼又不甘心;登上去又要面临拥堵的人群,体验感不够好。

看《鹤舞楚天》的演出,另外要收50元。

这个千年吉祥钟是后来建的,鸣钟祈福是要收费的,30元3响,祈福牌大号15元,小号10元,中午12:00—14:00暂停营业。

收费项目指示很明显,公共游览项目指示欠缺。 游客体验与口碑下滑

收费项目指示很明显,公共游览项目指示欠缺。 游客体验与口碑下滑 电梯使用限制(仅限65岁以上老人和残疾人)引发不便;

本地人因上述问题普遍减少游览,形成“遇冷”现象,外地游客占比过高。

综上,黄鹤楼需在保留历史符号、优化设施布局、平衡商业化与文化传承等方面进行改进,以提升游览价值。