夏朝之谜:从争议到证据的千年探索

每当谈论中国最早的朝代,大多数人会立刻想到夏朝,甚至有人会提及传说中的“华朝”,认为“华夏”一词或许暗示着两个并存的古老王朝。然而,“华朝”至今仍是考古学界的未解之谜,就连我们深信不疑的夏朝,在国际上也未得到广泛认可。

国际争议:为何夏朝不被承认?

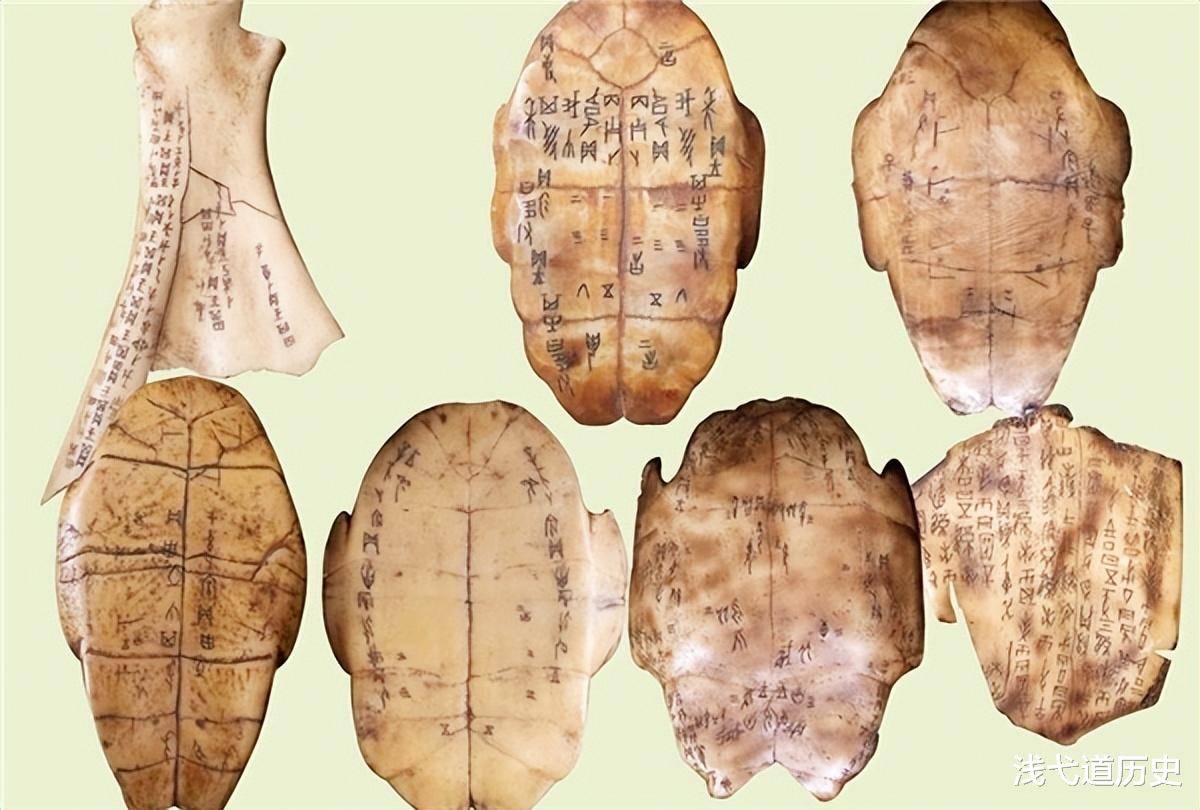

西方学者普遍认为中国信史始于商朝,因为商朝有甲骨文作为确凿证据,而夏朝尚未发现成体系的文字记录。但这是否意味着夏朝不存在?显然不能如此武断。近年来,清华大学对一批竹简的破译工作,意外揭开了夏朝存在的新线索,为这一百年谜题提供了关键突破。

史书中的夏朝:并非无迹可寻

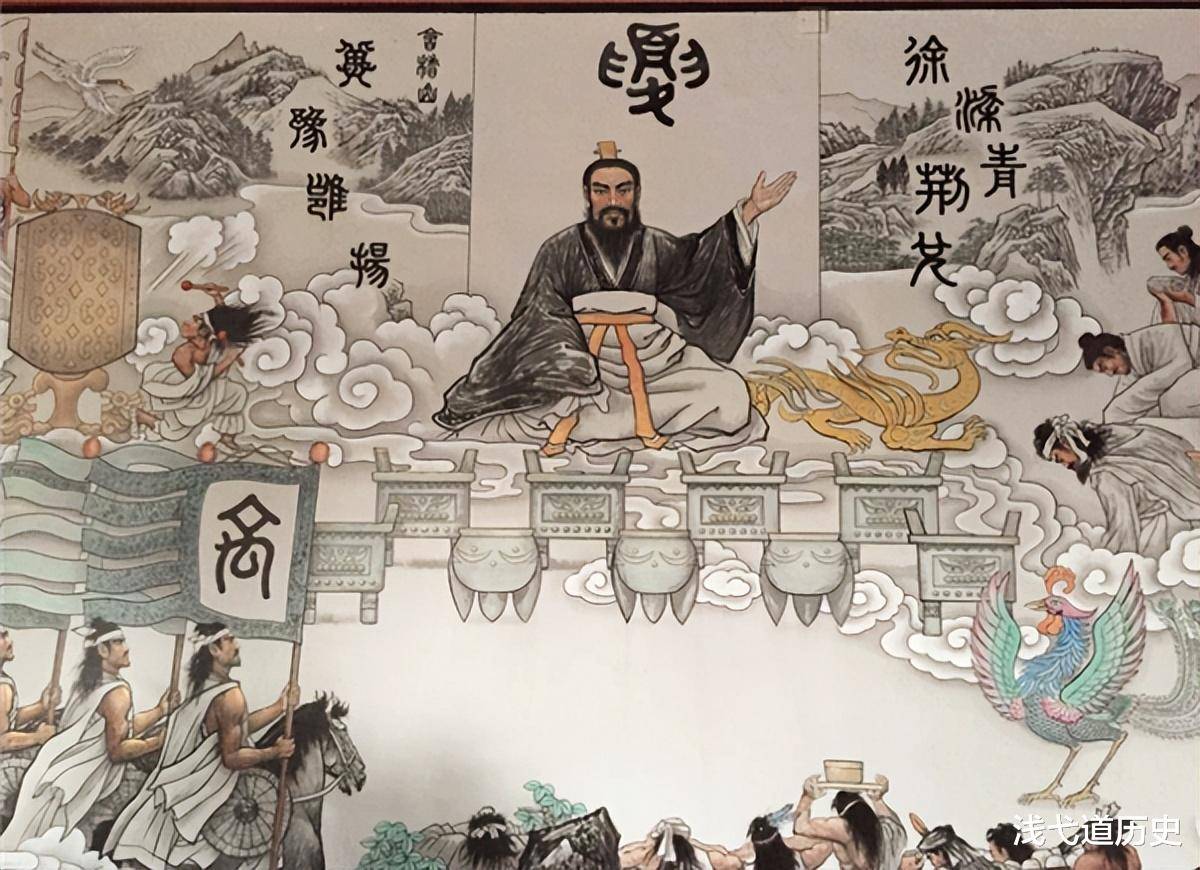

关于夏朝的记载,其实并不匮乏。历史课本中明确提到,夏朝是中国历史上第一个世袭制王朝,由大禹传位给儿子启,终结了尧舜时代的禅让制,开创了“家天下”的传统。夏朝还见证了青铜器的初步发展,但由于技术尚不成熟,留存至今的青铜器和文字记录极为罕见,导致这一王朝的存在长期依赖后世文献的转述。

《史记》《国语》等古籍详细记载了夏朝的兴衰、制度与文化,按理说足以证明其真实性。然而,国际学界对此持怀疑态度,要求更直接的证据,比如明确的遗址、器物或文字体系。他们的理由是:后世文献可能掺杂传说或虚构,就像希腊神话虽体系完整,却无法证明其中人物的真实性。

双标质疑:为何夏朝标准更严?

有趣的是,西方对其他古文明的认定标准似乎宽松许多。比如,某些文明仅凭遗址或少量器物就被承认,而对夏朝却要求“铁证俱全”。这种差异难免让人质疑其公正性。

寻找夏朝:考古学的突破

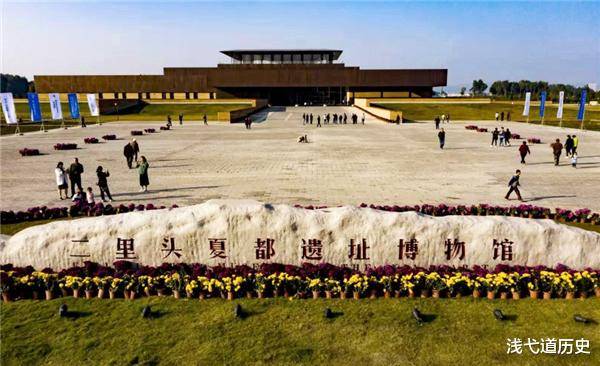

要证明夏朝的存在,关键在于考古发现。目前,二里头遗址被广泛认为是夏朝都城所在地,这里出土了宫殿基址、道路网络和大量文物。然而,仅凭遗址无法直接锁定为“夏朝”,还需文字佐证。

商朝因甲骨文的存在而被确认,但夏朝距今过于久远,直接文字证据稀缺。不过,学者们另辟蹊径:既然商朝紧随夏朝,其甲骨文中或许隐藏着夏朝的线索。

竹简破译:关键转折

转机出现在香港的一场拍卖会上。一批战国竹简被清华大学购得,经研究后发现,其中明确提及夏朝。例如,竹简记载商汤灭夏时“自西翦西邑,戡其有夏”,而“西邑”一词恰好频繁出现在商代甲骨文中。此前,学者以为“西邑”指某个方国或城邦,如今才恍然大悟——这很可能就是夏朝的别称!

这一发现将甲骨文与二里头遗址联系起来,形成证据链。更令人振奋的是,二里头出土的一片卜骨上刻有疑似“夏”字的符号,尽管仍需进一步考证,但夏朝的存在已愈发清晰。

未来展望:仍需更多证据

尽管进展显著,但严谨的学术研究仍需更多直接证据,比如夏都的明确记载或二里头出土的“夏”字铭文。中国考古学界秉持科学态度,既不盲目自信,也不畏惧质疑,而是以扎实的成果回应争议。

文化自信:时间会证明一切

夏朝是否存在?中国人心中早有答案。国际学界的要求,不过是推动我们更深入地挖掘历史。真正的文化自信,在于用证据说话。随着考古工作的推进,那些质疑夏朝的声音终将被事实击碎,而中华文明的悠久与辉煌,也将进一步闪耀于世界舞台。