00.前言

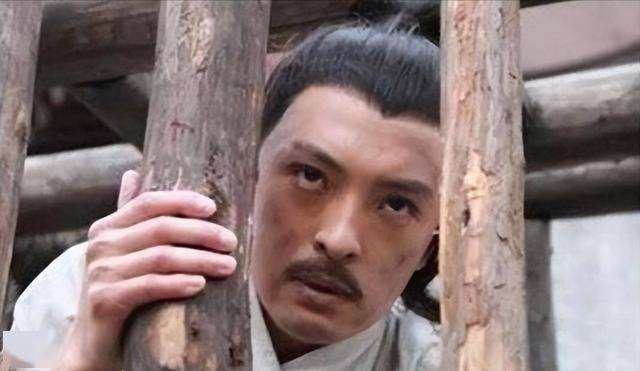

想象一下,你被关在死牢里,等待秋后问斩。

突然,皇帝下令放你回家过年,但条件是年后必须回来接受处决。

面对这种情况,你会怎么做?是趁机逃跑,远走高飞,还是信守承诺,回来面对死亡?

这不是虚构的故事,而是发生在唐朝的真实事件。

皇帝李世民,做出了一个大胆的决定:释放390名死囚回家团聚。

年后,这些死囚的选择让人震惊,也留给后世无尽的思考。

01. 不可思议的赌注

李世民是唐朝的第二位皇帝,后世称他为“唐太宗”。

他在位期间,国家强盛,百姓安居乐业,史称“贞观之治”。

但就是这样一位明君,却做了一件看似疯狂的事。

贞观六年,也就是公元632年,冬天快要过年的时候。李世民视察监狱,看到那些等待处决的死囚。

他们中有杀人犯、强盗,还有一些是政治犯。

皇帝心里不是滋味,过年本是团圆的日子,这些死囚却要孤零零地死在牢里。

李世民突发奇想,对死囚们说:“我放你们回家过年,和家人团聚。但过完年,你们必须自己回来接受刑罚。如果你们守信回来,我或许会考虑宽恕;如果有人逃跑,我会追捕到底,并加重惩罚。”

死囚们听了,简直不敢相信自己的耳朵。

回家?这意味着自由,但自由是短暂的,年后还得回来送死。

有些人犹豫,但大多数人都答应了。皇帝金口玉言,他们觉得这是一线生机。

于是,390名死囚被释放了。他们走出监狱,呼吸着自由的空气,奔向各自的家乡。

消息传开,朝野震动。大臣们纷纷劝阻,说这太冒险了。万一死囚们跑了,岂不是纵虎归山?社会秩序会乱套。

但李世民坚持己见,他似乎不是在赌博,而是在测试人性。

他想看看,在这些看似十恶不赦的人心中,是否还存有一丝诚信和良知。

02.内心的挣扎

死囚们踏上了回家的路,对于他们来说,这可能是人生最后的旅程。

每个人的心情都复杂无比,喜悦、恐惧、愧疚、希望,交织在一起。

他们中的许多人,已经多年没见家人了。有些人是被迫走上犯罪道路的,比如为生计所迫去偷盗;有些人是一时冲动犯了罪,后悔莫及。

举个例子,有一个死囚,他原本是个农夫,因为地主欺压,一气之下杀了人。

被关进死牢后,他天天以泪洗面,想念妻子和年幼的孩子。

这次被释放回家,他一路小跑,恨不得立刻飞到家人身边。

到了家门口,他犹豫了。该怎么面对妻子?告诉她自己是回来短暂团聚,年后还要去死?还是趁机带家人逃跑?

类似的挣扎在每个死囚心中上演,回家后,家人团聚的温馨让他们暂时忘记了死亡。

吃年夜饭、守岁、走亲访友,这些平常的事,现在变得格外珍贵。

但快乐是短暂的。随着年关过去,回来的日子越来越近。

死囚们开始失眠,做噩梦。有些人甚至和家人商量,要不要逃跑。

但大多数人都摇头,皇帝给了他们信任,他们不能辜负。再说,普天之下莫非王土,能逃到哪里去?

03.所有人都回来了

过年很快结束了,到了约定的日子,死囚们该回监狱了。

那天早上,监狱门口挤满了人。大臣们、狱卒们,甚至老百姓都来看热闹。

大家都想知道,这些死囚会不会守信回来。

时间一分一秒过去,监狱里空荡荡的。有人冷笑,说皇帝太天真,人性本恶,死囚肯定跑光了。

但出乎意料的是,第一个死囚出现了。他穿着干净的衣服,神情平静,一步步走进监狱。

接着是第二个、第三个……陆陆续续,死囚们都回来了。

他们中没有一个人逃跑。390人,全部准时归案。

有些人是连夜赶路回来的,生怕迟到;有些人还带着家人送的干粮,准备安心受刑。

监狱里顿时热闹起来,死囚们互相打招呼,就像老朋友重逢。他们谈笑着,似乎死亡不再可怕。

狱卒们目瞪口呆,大臣们哑口无言。李世民得知消息后,亲自来到监狱。

他看到死囚们整齐地站在一起,等待发落。皇帝的眼睛湿润了。

他没想到,这些被视为社会渣滓的人,竟然如此守信。

04.结语

这个故事发生在1400多年前,但今天听起来依然震撼。

在当今世界,诚信似乎越来越稀缺。人们为了利益,常常出尔反尔。

商家虚假宣传、朋友背信弃义、甚至亲人之间也互不信任。

李世民的事迹提醒我们,人性本善,信任能创造奇迹。