“医生,我母亲平时也没干啥啊,怎么就钾过低了呢?”这是河南一位中年女子的女儿在医院等待急救的母亲所说的话,遗憾的是她母亲没能挺过去。

钾缺乏的危害,往往被大众忽视,直到出现严重后果才被意识到。人体对钾的需求其实很稳定,它参与心脏收缩、神经传导、血压调节。

缺钾不是小毛病,它能让心律失常、肌肉无力,甚至直接危及生命。多数人以为饮食里不缺钾,肉类已经够了,但事实并非如此。

肉食虽然有蛋白,却不是补钾的最佳来源。更值得注意的是,现代饮食习惯下,很多人反而容易陷入钾不足。

人们习惯把营养和肉类绑定,觉得吃肉就等于全面补充。

可肉类里钠含量往往更高,长期高钠低钾的组合,正是心脑血管疾病的温床。

人们想通过肉来补营养,却忽略了真正缺失的是钾。钾更多存在于蔬果和部分坚果、鱼类中,这也是为什么一些人越吃肉,身体状态越差。

饮食结构的失衡,让潜在危险逐渐累积,而这类问题往往不被注意,直到出现大事。

口蘑是一个极好的补钾来源,常被忽视。很多人把它当成普通蔬菜,却没想到它钾含量比多数蔬菜高。

蘑菇类整体都有独特优势,它们在提供纤维、维生素的同时,还带来丰富的矿物质。口蘑尤其适合中老年人,它低热量,能提供钾和一定量的植物蛋白,还能减轻消化负担。

长期食用,能帮助平衡体内的电解质环境。相比重口味的肉菜,口蘑的清淡更容易被肠胃接受,这也是它的价值所在。

真正懂得饮食的人,并不会单靠肉类堆营养,而是注重食材之间的互补。

甜菜叶常常被丢弃,但它的营养价值极高。钾含量丰富,还伴随镁、叶酸和抗氧化物质。现代饮食中,叶类蔬菜摄入不足是普遍现象,而甜菜叶恰恰能弥补这一缺口。

它不仅能补钾,还能改善血管弹性,对高血压人群尤为有益。很多人习惯只吃甜菜根,把叶子弃掉,这其实是营养浪费。

叶子里的钾和抗氧化剂浓度更高,对细胞保护作用明显。忽略它,就等于放弃了一个防护屏障。

健康饮食的关键,不仅是选择食材,还要懂得如何完整利用。

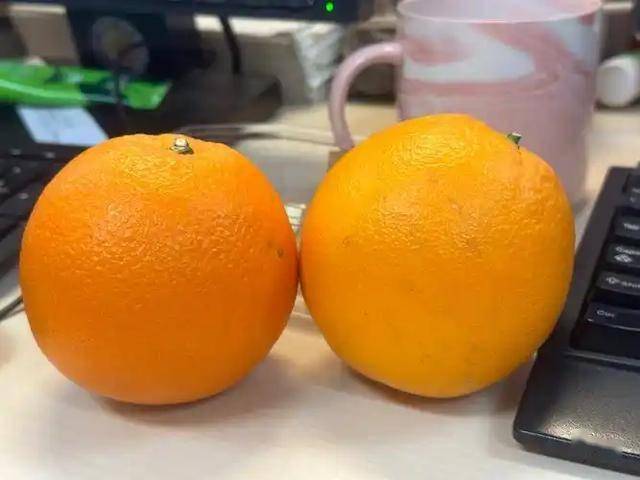

橙子被广泛认可,但人们更多关注的是维生素C,而忽视了它在钾补充上的作用。橙子中的钾含量可观,规律食用能改善体液平衡,帮助降低血压。

对心脏健康而言,这种支持不可或缺。果糖和纤维的存在,也能帮助代谢稳定,不会像高糖饮料那样增加负担。

橙子代表了水果中的优势来源,它证明了钾与心血管保护之间的紧密联系。对日常饮食来说,把橙子作为水果的常见选择,比依赖补剂更自然安全。

关键是要避免过度榨汁,因为那会流失纤维,让吸收过快,反而增加波动。

花生在很多人的认知里是高脂肪零食,却往往被忽略了矿物质价值。花生里的钾含量不低,而且搭配镁和维生素E,对血管有修复作用。

更重要的是,它的蛋白质和不饱和脂肪酸对代谢健康有帮助。适量食用花生,可以同时获得钾和心脏保护的双重效果。

当然,关键在于控制量,避免过度油炸和盐渍。人们常把花生当嗜好品,却忽视了它在微量营养素补充上的意义。

这种错位认知,说明饮食知识的盲点仍然存在。

比目鱼作为一种海鱼,它的价值不仅在优质蛋白,还在于丰富的钾元素。相比常见的淡水鱼,它钾含量更突出,同时伴随Omega-3脂肪酸,对心脏和血管有深远影响。

很多人把鱼类营养单纯归结为蛋白质,其实矿物质贡献同样关键。比目鱼恰好在这方面补足了肉类的不足。

中老年人选择比目鱼,不仅能补钾,还能同时降低血脂,减少炎症水平。

食材之间的差异就在于细节,理解这些差异,才能真正做到合理搭配。

单纯补钾片并不能替代这种综合价值。钾在体内的作用,需要与镁、维生素C、不饱和脂肪酸等共同发挥,才能形成稳定环境。

饮食的力量就在于这种协同,而不是单点突破。人们常常急于追求速效,却忽略了天然食物带来的长期平衡。真正的健康积累,依赖的正是这种缓慢而持久的支持。

现代人的饮食环境让钾摄入不足成为普遍现象。

精加工食品含钠高而钾低,大量消费快餐、零食的人群几乎都处在高钠低钾状态。医学研究已经明确,这种状态直接增加高血压、中风和心脏病的风险。

人们一边用药物控制血压,一边维持不合理饮食,这是一个典型的矛盾。想要打破这个循环,就必须主动调整食物结构,把富含钾的食材放回餐桌。

口蘑、甜菜叶、橙子、花生、比目鱼,看似不起眼,但它们正好能扭转高钠低钾的不平衡。

食材选择从来不是单一行为,它反映的是一种健康观。人们常常过于依赖肉类,忽略蔬果坚果的作用,这种倾向背后是饮食观念的固化。

真正的健康管理,不是追求某种食材的极致,而是找到最容易被忽视的部分,把它补上。

钾缺乏带来的危害,正是这种忽视的结果。生命的脆弱往往不在于重大缺陷,而在于长期积累的小问题。