不必再为血糖的些微波动而惊慌失措!与其紧盯着体检报告上的数字,不如做一个理性的“血糖观察者”,关注身体发出的真实信号。

还记得张阿姨吗?早餐后,她拿着体检报告,脸上写满了焦虑,嘴里念叨着“血糖9.2,是不是要得糖尿病了?”她老伴却显得很淡定,提醒她前两天刚喝过半碗糖水绿豆汤。这样的“血糖惊魂记”,是不是也在你我身边上演?

很多人谈“血糖”色变,仿佛一旦升高,就意味着与美食绝缘,与健康告别。但事实并非如此。血糖,就像一面镜子,反映着我们身体的真实状态。重要的是,我们要学会读懂这面镜子,判断血糖升高的背后,是否隐藏着真正的危机。

要知道,“高血糖”并非一个绝对的概念。正如体温计上的读数,偶尔的升高并不一定代表疾病。空腹血糖的短暂升高,很可能只是身体对应激状态的正常反应,例如前一天熬夜、饮食中碳水化合物过多等。这种生理性的波动,尤其在中老年人群体中更为常见,因为随着年龄增长,胰岛功能自然会有所下降。

因此,与其过度紧张,不如关注是否存在以下四种情况,这才是真正需要警惕的“红灯警告”:

1. 持续性的高血糖: 这并非指偶尔一次的超标,而是指连续几天甚至几周,血糖都处于高位运行。如果空腹血糖持续高于7.0mmol/L,餐后2小时血糖持续超过11.1mmol/L,那就需要高度警惕了。这往往意味着身体代谢已经出现异常,很可能是糖尿病的早期信号。

2. 伴随症状的出现: 高血糖不仅仅是数字游戏,更重要的是身体的真实感受。如果你发现自己最近总是感到口渴、尿频,而且食量增加但体重反而下降,这绝不是单纯的血糖升高,而是身体在发出警报。这些症状表明,身体已经无法正常利用葡萄糖,开始分解脂肪和蛋白质来提供能量。即使血糖只是轻微升高,也应立即就医。

3. 糖化血红蛋白升高: 血糖反映的是某一时刻的水平,而糖化血红蛋白则能反映过去2-3个月的平均血糖水平。它就像一个“长期记忆”,记录着血糖的整体趋势。如果糖化血红蛋白高于6.5%,那就说明长期存在高血糖,需要引起重视。

4. 并发症或器官损伤的征兆: 这是高血糖对身体造成的最严重的损害。如果出现视力下降、手脚发麻、伤口不易愈合,甚至出现尿蛋白升高、血压升高等症状,都可能是高血糖长期损害微血管和神经的结果。一旦出现这些症状,即使血糖水平并不算太高,也应立即就医,避免病情进一步恶化。

很多人一旦发现血糖升高,便如临大敌,开始节食、吃药、尝试各种偏方,甚至陷入焦虑。但就像体温升高不一定是肺炎一样,身体是一个复杂的系统,需要综合看待。只凭一个数字就下结论,往往会适得其反。

例如,有些人早上空腹血糖偏高,但一到中午就恢复正常,这就是典型的“晨现象”,在老年人中尤其常见。这种情况往往与胰岛素敏感性下降、肝脏夜间释放葡萄糖有关,与饮食关系不大,调整作息和饮食结构往往就能有所改善。

还有一些年轻人,体检时血糖稍微高一点,就吓得不敢吃米饭,天天用黄瓜、鸡蛋代替主食。结果没过几天,就感到全身无力,注意力也难以集中。这就是典型的“矫枉过正”。过度限制碳水化合物的摄入,反而可能导致身体进入应激状态,使血糖波动更大。

此外,一些特殊情况也容易导致短暂的血糖升高,例如剧烈运动后、情绪激动、感染发烧等。这些情况下,身体会分泌更多的肾上腺素和皮质醇,促使肝脏释放葡萄糖,以提供足够的能量来应对挑战。这是一种正常的生理反应,等状态平稳后,血糖自然会恢复正常。

当然,还有人迷信“血糖越低越好”,这同样是一个常见的误区。血糖过低会导致头晕、乏力,严重时甚至可能昏迷。尤其是老年人或有心脑血管疾病的人,低血糖的危害远大于轻度高血糖。因此,控制血糖的目标应该是“平稳”,而不是一味地追求低。

从心理层面来讲,很多人一旦得知自己血糖升高,就会陷入焦虑,甚至患上“血糖焦虑症”。吃饭不敢吃,运动拼命做,半夜起来测血糖……结果反而让身体长期处于应激状态,血糖波动更大。实际上,情绪和激素对血糖的影响远比我们想象的复杂,保持良好的心态至关重要。

长远来看,预防高血糖最有效的方式并非仅仅是“管住嘴”,更重要的是“管住心”。规律作息、健康饮食、适度运动、平和心态,这四大因素才是维护血糖稳定的根本。许多人拼命地关注餐后血糖,却忽视了自己每天只睡5个小时、白天喝5杯咖啡、脾气暴躁等问题,而这些因素才是导致血糖升高的慢性推手。

在性别差异方面,也存在一些有趣的发现。女性在绝经期后,由于雌激素水平下降,胰岛素抵抗会增加,血糖波动也会加剧;而男性则因为脂肪更容易集中在腹部,更容易发生胰岛素功能障碍。这些差异提醒我们,血糖管理不能“一刀切”,而应因人而异,进行个体化的判断。

至于网络上流传的“喝苦瓜汁能降血糖”、“不吃主食能稳定血糖”等说法,我们也应该理性看待。食疗只能作为辅助手段,真正决定血糖稳定的,是整体的营养结构和生活方式。

中医方面讲究“脾为后天之本”,认为脾虚容易导致运化失常、湿浊内生,从而影响代谢。虽然中医并没有“血糖”这一说法,但其对脾胃功能调理的重视,与现代医学强调的“肝胰轴”也有异曲同工之妙。这种融合的思路,在日常养生中也可以借鉴。

所以,让我们做一个理性的“血糖观察者”,不被单一指标绑架,也不忽视身体发出的“红灯警告”。当血糖升高时,先看看有没有这四种情况:持续高、症状明显、糖化升高、并发症出现。如果都没有,那就别慌,调整一下生活节奏和饮食习惯,身体有很强的自我调节能力。

换句话说,血糖的升高并不是“洪水猛兽”,而是一种提醒。它提醒你,该早睡了、该少吃油腻食物了、该运动一下了。你无需对它视若洪水猛兽,也不能听之任之。

科学、理性、淡定,才是管理血糖的最佳态度。

"

“我每天都在拼命喝水,血糖是不是就能慢慢降下去?”在门诊中,常有人带着这样的疑问来求证。

喝水确实能帮助身体排出代谢废物,对缓解口渴和减少高血糖引起的脱水有一定意义,但它绝不是降糖的关键方法。

血糖控制的核心从来不在于单一动作,而是一个系统工程,那些真正能稳定血糖的方法,看似平常,却需要日复一日的坚持和规范。

饮食始终是控制血糖的第一环节,很多人以为少吃主食就能降糖,却忽视了营养的整体搭配。碳水化合物并非不能吃,而是要合理分配。

全谷物、豆类、根茎类蔬菜能提供缓慢释放的能量,避免血糖骤升,而精制米面、含糖饮料和油炸食品,往往让血糖迅速波动,长期大起大落的血糖,比持续偏高更伤害血管和神经。

饮食控制还意味着掌握总量,少量多餐可以减轻胰岛β细胞负担,很多患者过度节食,结果导致低血糖或营养不良,对身体伤害更大。

真正合理的饮食,不是完全禁食某类食物,而是保持比例和节奏的平衡,长期坚持这样的饮食模式,血糖才能逐渐稳定。

运动是血糖管理的另一大支柱,肌肉在运动中会消耗葡萄糖,这让血糖水平自然下降,更重要的是,规律运动能提高胰岛素敏感性,让身体对胰岛素的反应更加高效。

对很多患者来说,运动的作用不仅在于消耗,还在于改善代谢,问题在于,很多人运动方式不科学,要么完全不动,要么短时间高强度。

前者让血糖长期偏高,后者反而可能诱发低血糖或心血管意外,规律、适度、持续才是关键,每天快走三十分钟,比偶尔一次剧烈运动更有效。

运动的价值不止是当下消耗,更是长期改善代谢环境,坚持运动的人往往用药量更少,生活质量更高。

规范用药是很多患者最容易出错的一环,有人听说某种药副作用大,就私自停药;有人感觉血糖下降,就减量甚至停药。这样做往往导致血糖反复波动,损伤比疾病本身更严重。

药物治疗的核心是维持稳定,让身体处于一个相对恒定的代谢环境,波动才是最危险的因素。医生开出的方案,是基于个体情况和长期监测的综合结果,盲目调整只会打乱节奏。

药物不仅仅是降低血糖,它们还在保护胰岛β细胞功能,减少并发症,规范用药并不是被动接受,而是主动管理的一部分。

那些血糖长期控制良好的患者,无一不是在遵守规范的前提下调整生活方式。

血糖监测和作息管理常常被忽略,却是维持平稳的关键,很多人只在体检时测一次血糖,平时完全没有概念。

问题是,血糖并不是固定值,它会随着饮食、情绪、运动和睡眠而变化,只有通过规律监测,才能发现自己的血糖模式,知道哪些食物或行为会让血糖飙升。

监测不仅是数字记录,更是一个反馈系统,帮助患者调整饮食和用药,作息同样重要,熬夜和不规律的睡眠会干扰内分泌,增加胰岛素抵抗,让血糖更难控制。

很多人以为白天控制饮食就够了,却忽视了夜间血糖波动的风险,一个规律的作息,往往比临时的饮食控制更能保持长期稳定。

真正的难点在于,血糖管理并没有捷径。人们总希望找到一个简单的方法,比如喝水、多吃某种食物,来替代长期的规范管理。

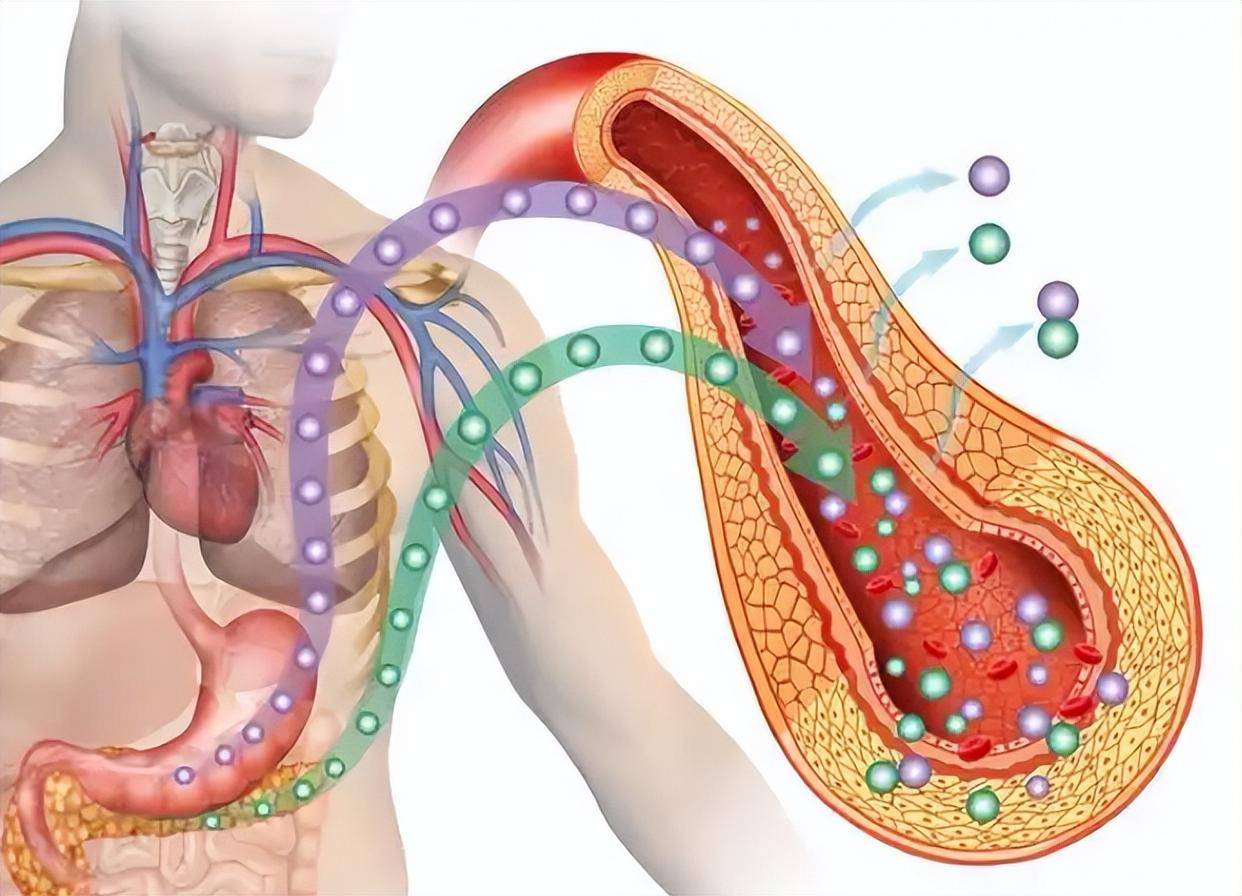

但血糖是一个系统平衡的结果, 它反映了饮食、运动、药物和生活习惯的综合作用。

单靠喝水,不可能改变胰岛素敏感性,也不能逆转胰岛β细胞的功能下降,过度强调喝水的作用,只会让人忽视真正有效的方式。

血糖控制不仅是预防并发症,更是维持生活质量。高血糖本身未必立刻致命,但它长期破坏血管和神经,最终表现为心脏病、肾病、失明甚至截肢。

每一个小小的日常选择,都是在决定未来的生活状态。饮食是否规律,运动是否坚持,药物是否按时,作息是否健康,这些决定了几十年后的结果。

喝水只是其中很小的一部分,不可能承担全部责任。

很多社会观念把糖尿病看成“吃出来的病”,但这并不完全准确。基因、代谢基础、生活方式共同决定了风险。即便如此,后天的管理依然能显著改变病程。

研究显示, 良好的生活方式和规范管理能让糖尿病患者延缓并发症十年以上。换句话说,是否重视科学方法,直接决定了未来的寿命和生活质量,喝水虽然简单,却远远不够。

一个常被忽视的事实是, 心理状态对血糖控制同样重要。长期焦虑或抑郁,会让皮质醇水平升高,增加胰岛素抵抗,使得血糖更难稳定。

很多人饮食运动都做得很好,却因为情绪管理差导致血糖反复。作息管理不仅仅是睡眠规律,还包括心理调节。 一个平稳的情绪环境,能让血糖曲线更加平滑。

如果必须在喝水和系统管理之间做选择,哪一个更能真正改变血糖?

答案很清楚。水对身体重要,但远不足以承担降糖的作用。真正有效的, 是合理饮食、规律运动、规范用药、血糖监测与作息管理的结合。

这四点,才是长期稳定血糖、减少并发症的根本之道。