历史书上写满了明君贤臣的故事,却常常掠过那些被权力碾碎的贤德身影。她们大多生前母仪天下,死后青史留名,可偏偏有那么几位,连“清白”二字都被剥夺得干干净净。

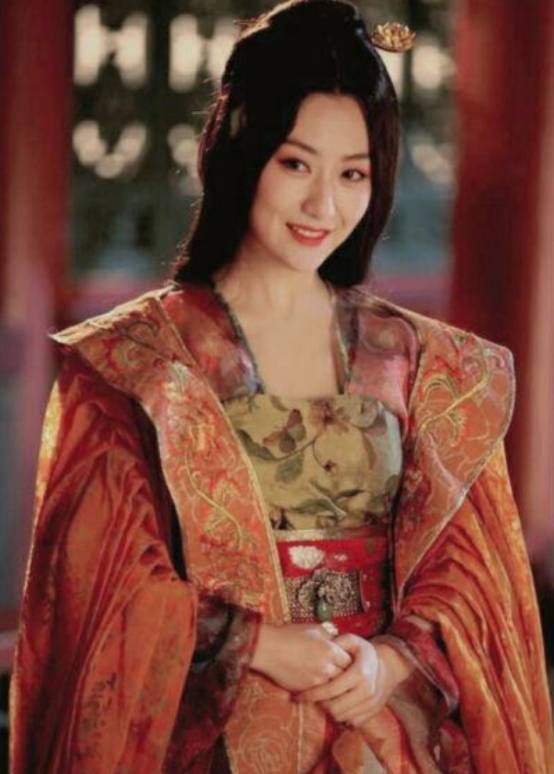

后宫从不缺刀光剑影,可最锋利的刀,往往藏在最亲近的人手里。1118年前,辽国皇宫里就发生过这样一幕,皇后萧观音坐在案前,提笔为身边宫女抄录一首《十香词》。墨迹未干,她的人生已被悄悄系上死结。

这位辽道宗耶律洪基的发妻,十六岁嫁给当时还是梁王的皇帝,次年便登上后位。她出身贵族,精通琴棋书画,尤其写得一手好字,连契丹勇士都敬她三分。

可深宫里的岁月,从来不会因贤德而平静。

朝中权臣耶律乙辛权势熏天,萧皇后敏锐察觉到危机,多次提醒皇帝:“此人再不约束,迟早危及江山!”辽道宗听进了劝告,逐渐将政务转交太子处理。这一转,彻底点燃了耶律乙辛的杀心。十香词

道宗皇帝身边的美人越来越多,萧皇后独守空帷,思念漫成了河。她提笔写下一首缠绵悱恻的情诗,想唤回丈夫的心。宫中伶人赵唯一嗓音清越,皇后便召他入宫谱曲演唱。这本是深宫寻常事,却被暗处的耶律乙辛嗅到了血腥。

他买通皇后近侍,设下毒计:“娘娘的墨宝冠绝天下,可否赐写一首《十香词》?”萧皇后未起疑心,展纸研墨,从容落笔。她不知道,这张纸将成为自己的催命符。

耶律乙辛攥着皇后真迹,立即向辽道宗告发:“皇后与伶人私通,情诗为证!”赵唯一早已在酷刑下屈打成招。暴怒的皇帝根本不给辩解机会,一匹白绫径直送入皇后寝宫。

最刺骨的寒,来自最信任的人。萧皇后至死想不明白,同床共枕二十年的丈夫,为何连对质的机会都不给?她更不会知道,自己尸骨未寒,儿子太子耶律濬也被耶律乙辛构陷致死。当辽道宗终于醒悟诛杀奸臣时,贤后与太子的冤魂,早已飘零在漠北风沙中。平阳歌女到未央宫主

皇后的悲剧,从未在历史的长河中停歇。 当萧观音的冤魂还在契丹草原上飘荡时,我们回溯更早的汉宫,另一位同样以贤德著称的皇后,也踏上了相似的绝路。她的起点,甚至比萧观音更为卑微。

在平阳公主府中,歌女卫子夫清亮的歌喉,恰如命运投下的一颗石子,在年轻的汉武帝心中激起了涟漪。一次偶然的觐见,她离开了公主府,走进了未央宫深不可测的朱墙。

这不是童话的开端,而是风暴的序章。 凭借温婉的性情和低调的处事,卫子夫在波谲云诡的后宫站稳了脚跟,最终登上了皇后宝座。她的弟弟卫青、外甥霍去病,更是在抗击匈奴的战场上立下赫赫战功,成为帝国的中流砥柱。卫氏一门,荣耀至极。

然而,权力巅峰的风景,往往伴随着凛冽的寒风。 随着卫子夫年华老去,汉武帝的宠爱不可避免地转移。钩弋夫人等新宠的出现,像投入湖面的巨石,打破了后宫的微妙平衡。

并且太子刘据,这位卫皇后倾注了全部心血的儿子,他的仁厚性格与父亲晚年愈发多疑严苛的统治风格,日渐格格不入。

猜忌的种子一旦种下,只需要一点火星,便能燃成焚尽一切的烈焰。巫蛊之祸

历史的惨剧,常常始于一个荒诞的借口。 晚年的汉武帝,沉迷方术,对巫蛊诅咒之事深信不疑,精神也越发恍惚。这给了一直觊觎太子之位的江充等人可乘之机。

江充,这个与太子刘据素有嫌隙的酷吏,深知皇帝的心病。他精心策划了一场弥天大谎,声称在太子宫中挖出了用于诅咒皇帝的桐木人偶,这就是震惊西汉的“巫蛊之祸”。

消息传来,卫子夫的世界瞬间崩塌。 她深知这指控的致命性,更明白儿子面临的绝境。在巨大的恐惧和绝望中,母子二人做出了一个悲壮却无奈的决定:起兵自卫,诛杀江充。 这本是绝境中的自救,却不幸被扭曲为“太子谋反”的铁证。

兵败如山倒。太子刘据最终未能逃脱追捕,自尽身亡。而身居椒房殿数十载的卫皇后,在得知儿子死讯的瞬间,也彻底失去了活下去的支撑。

一纸诏书尚未下达,她已用一条白绫,为自己和儿子的清白,做了最后的无声抗争。 未央宫的辉煌灯火,照不亮皇后寝殿里无边的黑暗与冤屈。直到很久以后,壶关三老的上书,才让痛失爱子的汉武帝幡然醒悟,在长安建造“思子宫”和“归来望思之台”。

可惜,迟来的悔意,如何能唤回冤死的贤后与爱子?卫氏一门的辉煌,就此黯然落幕。北魏深宫的又一段悲歌

皇后的命运,有时像被诅咒的轮回。 时间流转到南北朝时期的北魏,相似的悲剧再次上演,主角是孝文帝元宏的第二任皇后,冯妙莲(野史中常称冯润)。

孝文帝元宏,这位以推行汉化改革、迁都洛阳而闻名的雄主,在感情上却有着难以言喻的执着。他对冯妙莲的宠爱,几乎到了不顾礼法的地步。

冯妙莲因患皮肤病被遣送出宫养病,孝文帝竟顶着巨大压力,在她病愈后排除众议,将她重新迎回宫中,并最终册立为皇后。这份帝王罕见的深情,却没能为她抵挡住深宫的暗箭。

冯妙莲的悲剧根源,在于孝文帝常年在外征战、推行改革,长期远离洛阳宫廷。权力的真空地带,最容易滋生罪恶。 留在后宫的冯妙莲,私生活逐渐失检,甚至卷入了与宦官高菩萨等人的秽乱宫闱事件。事情最终败露,震怒的孝文帝在病榻上亲自审问,确认了皇后的不忠。

然而,孝文帝的处理方式,充满了矛盾与痛苦。 他顾念旧情,更顾及皇家颜面,并未立即处死冯皇后,而是将她幽禁起来。直到临终前,这位一生致力于改革图强的帝王,才在复杂的情绪中留下遗诏:赐死冯后,以皇家礼仪安葬,保其最后体面。

冯妙莲最终被毒酒赐死。她的死,固然有其自身失德的因素,但孝文帝那份由极爱转至极恨的复杂帝王心术,以及长期分离造成的宫廷监管失控,同样是这场悲剧的推手。一代宠后,最终成了帝王尊严和宫廷丑闻的牺牲品。千古奇冤

翻过一页页沉重的史册,萧观音、卫子夫、冯妙莲……这些名字背后,是深宫红墙内无法言说的血泪。 她们的结局,或冤屈至极,或咎由自取,却都深刻揭示了封建皇权下,依附于君权的女性命运的极端脆弱性。

她们的悲剧,是权力的悲剧。皇后之位看似尊荣,实则如履薄冰。她们的生死荣辱,几乎完全系于皇帝一人的好恶与判断。

萧观音因一首诗被诬陷,丈夫耶律洪基不加查证便赐死;卫子夫母子面对精心构陷的“巫蛊”罪名,连辩解的机会都如此渺茫;冯妙莲的过失虽有其责,但若非帝王之爱先将其捧上云端,又怎会跌得如此惨烈?

绝对的权力,不仅腐蚀掌权者,更将围绕其身边的所有人,都置于巨大的风险之中。

这也是信息的悲剧。深宫重重,隔绝内外。皇后与外界的联系被严格控制,这为构陷提供了温床。萧观音被贴身侍女出卖,卫子夫母子被江充的谎言蒙蔽,冯妙莲在皇帝离宫后的所作所为得以掩盖,都源于深宫这个封闭扭曲的环境。

真相,往往在抵达权力核心之前,就已经被重重帷幕扭曲得面目全非。

在“君权神授”、“夫为妻纲”的纲常伦理下,皇后作为皇帝的附属品,其个体尊严和基本权利保障是极其薄弱的。她们的“贤德”是工具,她们的“失德”是靶子。

她们的价值,很少被真正视为独立的“人”来尊重。 当政治斗争需要牺牲品,当帝王尊严需要维护时,她们往往成为最直接的代价。