北京的空气里夹着一点潮意,一位在市中心大医院做检验工作的王技师在和隔壁社区的老刘聊天。

老刘是个五十出头的维修工,平时很少去医院,他笑着问:“王技师,人到四十多岁没什么大毛病吧?我感觉自己还挺硬朗的。”王技师只是摇了摇头,没有直接答话。

他的表情让人有点不安,那是长期见惯各种化验单之后的一种习惯反应——里面藏着话,却也藏着经验。

很多人都以为,只要不抽烟、不喝酒、饮食上控制油盐,就能稳稳地躲过大部分中年后的健康问题。

现实可没这么单纯。

四十岁以后,身体的代谢和修复速度都在下降,很多指标开始慢慢改变,但这种变化往往没有明显的症状。

更麻烦的是,有些风险并不来自大家想象中的“直接原因”,反而是一些看起来不相干的生活细节长期累积的结果。

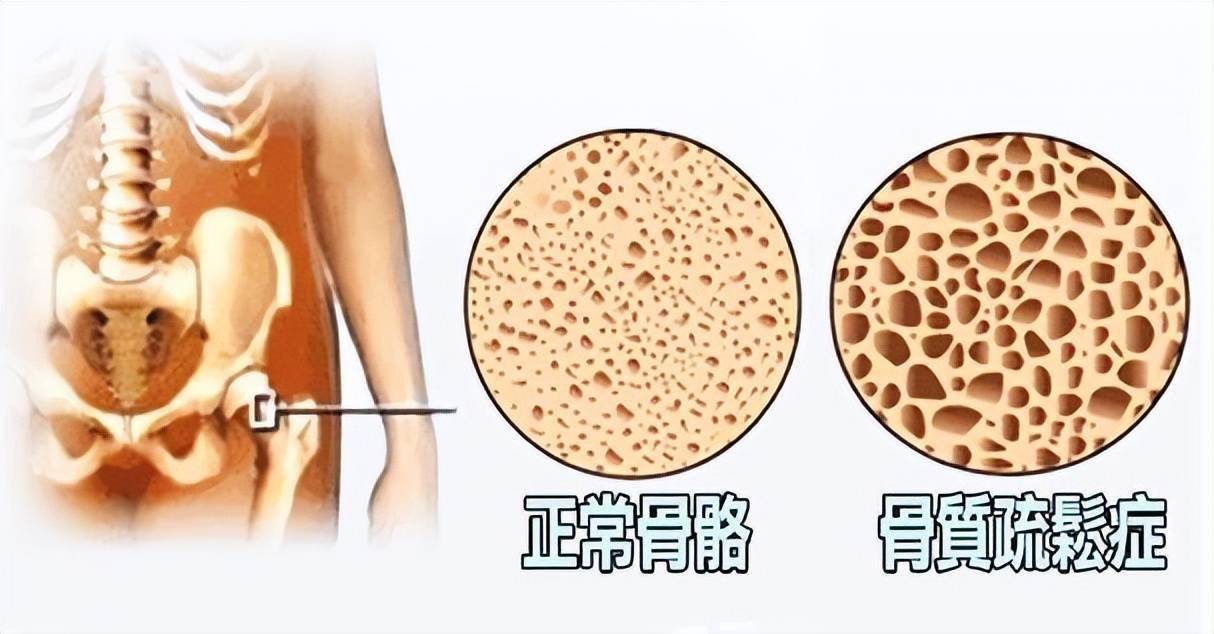

比如,骨骼密度的降低,很多人以为这是年纪大的事,和中年没太大关系。

但有研究发现,在40—50岁的群体中,超过一半的人骨密度已经比30岁时下降了10%以上。

骨量的丢失是缓慢且持续的,早期几乎没有痛感,只是在一次普通的扭伤后才会被发现。

这和长时间的室内工作、日照不足关系很大,不完全是钙摄入的问题。

维生素D水平偏低的人,骨量下降速度比正常人快了约30%。

很多白领即使每天喝牛奶、吃补钙片,依旧难以弥补这种损耗。

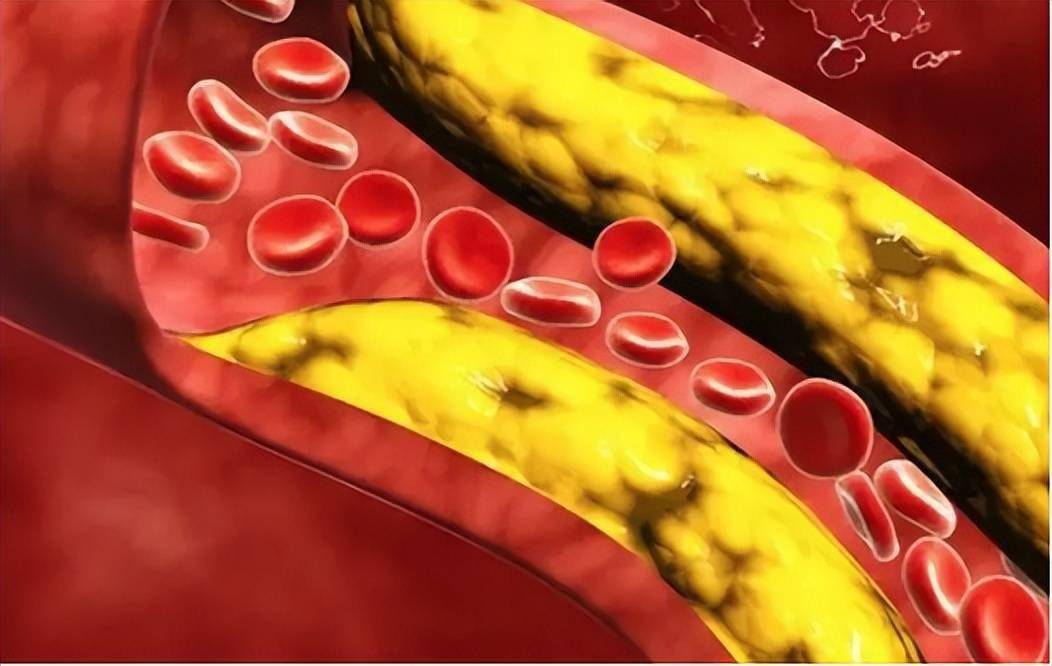

还有一个容易被忽视的是内脏脂肪的积累。

大部分人把体重当成唯一的警戒线,但体重正常并不等于安全。

MRI数据显示,不少腰围正常的中年人,肝脏、胰腺周围的脂肪含量已经超过健康标准,这种情况在医学上被称作“隐匿性脂肪沉积”。

它和外形上的肥胖没有必然联系,但它会增加胰岛素抵抗的风险,让血糖水平在几年内逐渐失控。

更有意思的是,一些研究发现,晚间的屏幕蓝光暴露时间长的人,这类内脏脂肪比例显著偏高,可能和昼夜节律紊乱影响代谢有关。

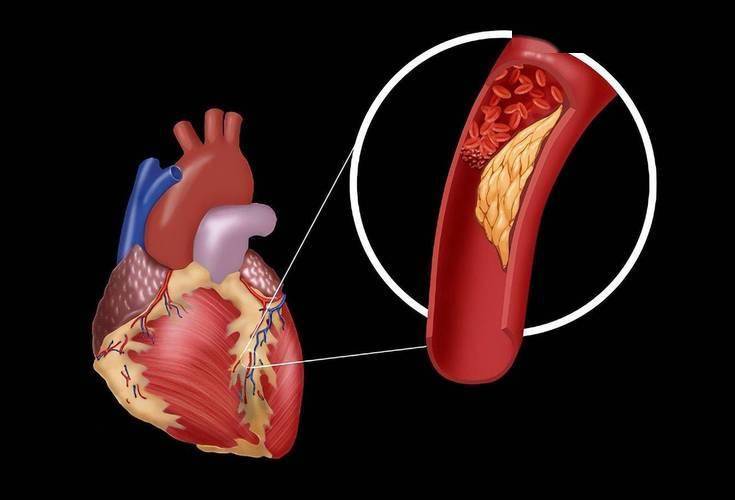

血管弹性的变化也是个隐蔽的麻烦。

很多人定期量血压,觉得没事就万事大吉,但血压只是结果,血管硬化的过程早在无症状阶段就开始了。

超声检测数据显示,40岁以上人群中,有接近四成的人颈动脉内膜已经出现增厚迹象。

这种变化和血脂、血糖有关,也和长期的精神压力相关。

长期处于高压状态,会让身体处于应激反应中,肾上腺素分泌增加,血管壁平滑肌持续收缩,时间久了,血管失去原有的伸缩能力。

这类损伤是可逆性很低的,单靠休息几天或调整作息很难恢复。

更让人意外的是,免疫功能的微妙下滑往往被误解成“最近身体比较虚”这种笼统的说法。

研究发现,40岁之后,人体淋巴细胞中的T细胞活性每年下降约0.8%,B细胞的抗体反应速度也在缓慢减弱。

这种下降幅度虽然不算惊人,但在遇到新的病原体或疫苗接种时,免疫应答会明显慢半拍。

这也是为什么同一场流感,中年人感染后恢复得往往比二十多岁的人慢得多。

这里面不只是衰老的问题,慢性炎症的存在也是推手, 比如牙龈反复发炎、肠道菌群失衡等低度炎症,都可能让免疫系统消耗得更快。

很多人会想,这些变化是不是必然的?从医学角度看,衰老是过程,但进度并不完全固定。

有些人到60岁时血管弹性还保持得不错,有些人却在45岁就已经出现心脑血管问题。

关键在于早期的干预。 而所谓“早期”,不是等出现症状才开始,而是在还没有任何不适感时就行动。

这恰恰是大多数人最容易掉以轻心的地方。

不少流行的健康建议,比如“每天一万步”,看似科学,其实对部分中年人并不适合。

数据显示,对膝关节有潜在损伤风险的人群(这类人群比例接近20%),长时间走路可能加重关节软骨磨损。

对他们来说,低冲击的运动方式,比如水中有氧、固定脚踏车,可能更安全。

而单纯追求步数,不仅达不到预期的心血管保护效果,还可能让关节提前进入退化轨道。

这种反直觉的情况说明,健康策略不能照搬大众标准,而应根据自身状态精准调整。

还有一点被忽视的是,中年后的微量营养素代谢效率会下降。

不是摄入量不够,而是吸收利用率降低。

铁、锌、镁这些元素的缺乏,常常被误认为是饮食不均衡,但实际是胃肠道吸收能力在退化。

这类缺乏状态不容易被普通体检发现,因为血液指标可能暂时还在正常范围,但组织水平已经不足。

这种潜在缺口会悄悄影响免疫、代谢甚至神经传导,长时间累积会让身体的恢复速度变慢,抗压能力下降。

一个值得注意的趋势是,越来越多的中年人出现“亚健康长期化”状态。

过去这类状态被认为是可逆的,只要调整作息、运动和饮食就能改善。

但根据过去十年的追踪数据,部分人在持续的亚健康状态下,生理指标会逐渐固化,比如心率变异度的降低、基础代谢率的下降,这些变化一旦稳定下来,很难完全逆转。

这提示我们,不该把亚健康当作一种无害的缓冲区,它可能是多个系统长期处于次优状态后的新平衡,而这个平衡是脆弱的。

那么问题来了——如果一个中年人的各项体检指标都正常,但长期趋势数据显示静息心率在缓慢上升,这意味着什么?

这种情况可能是心血管调节功能在逐渐下降的早期信号。

静息心率受自主神经系统调节,交感神经活性增加会让心率长期偏高,这种变化往往先于血压升高、心电图异常等更明显的指标。

原因可能是慢性心理压力、睡眠质量下降、基础代谢改变等,这些因素叠加会让心脏在日常状态下工作负荷增加。

虽然单次检查可能没有问题,但趋势性上升意味着心脏的储备能力在下降。

如果能在这个阶段通过减压训练、改善睡眠、增加适度有氧运动等方式干预,有可能在几年后避免进入心功能下降的临界点。

这就是趋势监测的意义——提前几年发现隐患,并提前几年改变轨迹。