在古代,发生了一起令人震惊的事件——一位宰相因仅仅写下了两个字,竟然遭到武则天下令斩首。这起事件在朝廷中引发了巨大的轰动,所有的大臣都纷纷议论,疑惑不解:仅仅两个字,怎么会让一位宰相丧命呢?就在大家纷纷求解时,武则天冷冷地回应:“把这两个字拆开读,你们自然就会明白了。”听到这番话,所有人大吃一惊,脸色都变得凝重,终于意识到其中的深意。

究竟是什么样的字,竟能隐藏如此深刻的政治玄机,足以让女皇亲自下令斩首?这两个字背后又蕴含着怎样的象征意义,能够引发这场可怕的结局呢?

裴炎的辉煌政治生涯

在唐朝的那个盛世年代,裴炎无疑是最为耀眼的政治新星之一。他出身于绛州闻喜县的一个官宦家庭,虽然家族背景不算显赫,但父亲深知教育的重要性,十分注重他的培养。正是在这样的家庭熏陶下,年幼的裴炎养成了勤奋好学的习惯,成为了日后仕途的坚实基础。

裴炎少年时便进入了专门培养官宦子弟的弘文馆,那里是他步入仕途的跳板。在这个学府中,他不仅博览群书,深入研究了《春秋》《左传》《汉书》等经典,更培养了独立思考的能力。与那些纨绔子弟不同,裴炎从未因出身而骄傲自满,反而更加刻苦学习,逐渐在学术和政治方面都取得了优异的成绩。

经过了多年寒窗,裴炎终于迎来了属于自己的机会。在科举考试中,他凭借出色的表现一举成名,顺利通过了明经科,正式踏入了朝堂。从濮州司仓参军,到御史,再到起居舍人,裴炎的才干得到了广泛的认可,并被朝廷上下纷纷赞扬。

到了公元680年,裴炎迎来了职业生涯的巅峰。他先是升任黄门侍郎,之后被任命为同中书门下三品,成为了朝中举足轻重的宰相,掌握了唐朝政权的核心。

失望与反叛:从辅政到废帝

然而,权力的世界从来充满变数。唐高宗李治去世后,裴炎成为了辅政大臣之一,辅佐李治的儿子——唐中宗李显登基。起初,裴炎对李显寄予厚望,希望能够辅佐他成为一位英明的君主,然而,现实却让他感到失望。李显的性格懦弱,缺乏独立判断的能力,在朝堂上常常沦为一个旁观者,听命于权势更大的皇后韦氏,致使朝政日益腐败。

裴炎内心焦虑不安,多次向李显进谏,劝告他要摒弃亲疏有别,量才使用,但李显不仅没有采纳这些忠言,反而对他心生不满。最终,李显在一次朝堂上公开斥责裴炎,甚至宣称自己有权将江山交给韦氏家族,任何人都无权干涉。这番话如同一记晴天霹雳,彻底点燃了裴炎心中的忧虑。

裴炎深知,如果继续放任李显如此懦弱下去,李唐江山必将倾覆。于是,他暗中与武则天密谋,通过联合废除李显,扶持李显的弟弟李旦登基。经过一番精心策划,李显被废为庐陵王,李旦被扶上了皇位,成为了唐睿宗。看似是裴炎和武则天的胜利,但这场政变却为两人日后反目埋下了祸根。

武则天的权力与裴炎的失望

随着李旦登基,裴炎原本以为自己终于可以辅佐一位明君。然而,李旦与李显并无二致,依旧性格软弱,完全被母亲武则天所掌控。裴炎渐渐意识到,李旦不过是一个傀儡皇帝,真正掌握权力的,是背后操控一切的武则天。

武则天的野心逐步显露出来。她的侄子武承嗣提议为武氏先祖追封为王,并建七庙,以此彰显武家实力。裴炎无法容忍这种公开篡权的行为,于是他站出来强烈反对,甚至以吕后之死警告武则天,不要重蹈覆辙。

这番激烈的言辞令武则天怒火中烧。曾经并肩合作的盟友,如今却成为了彼此的敌人。武则天开始清算李氏家族成员,意图为自己的最终称帝铺平道路。裴炎深知,武则天的雄心已不可挡,李唐王朝的命运岌岌可危。

密谋与背叛:两个字的致命玄机

公元684年,徐敬业与骆宾王等人发动了扬州起义,誓言推翻武则天的统治。徐敬业意识到裴炎对李唐王朝的忠诚,于是写信邀请他内应,共同对抗武则天。然而,裴炎面对抉择时,深知如果参与其中,必定面临灭顶之灾。但最终,他还是决定冒险,为了守护李唐的江山,他愿意承担风险。

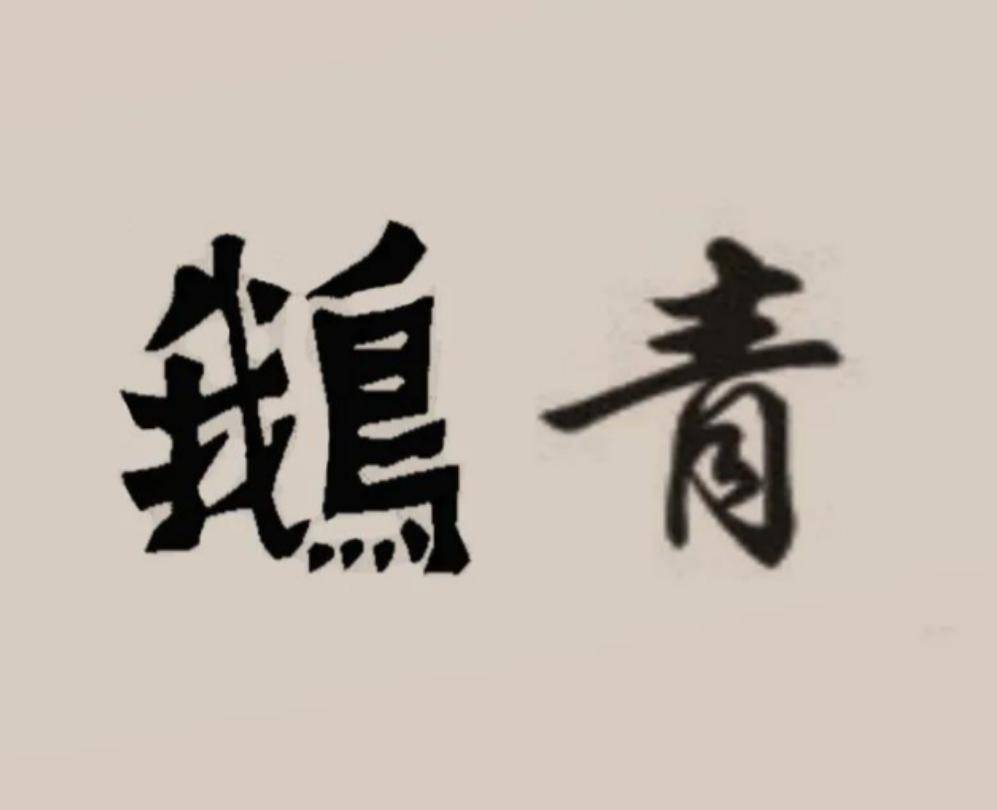

裴炎在回信中只写了“青鹅”二字,既表明了自己的立场,又不容易被察觉。然而,武则天很快就察觉了其中的深意。她截获了这封信,并发现“青鹅”二字拆开后,正是“十二月我自与”,暗示裴炎将在十二月与起义军内应。这一发现令她震怒,立即下令将裴炎逮捕。

悲剧的结局

裴炎被捕后,许多朝廷大臣纷纷出面为他求情,恳请武则天放他一马。然而,武则天并未心软,她冷冷地展示了那封密信,并讲解其中的玄机。面对这一切,朝中大臣无言以对,没人能想到裴炎的命运竟然因两个字而改变。

最终,曾经的宰相、李唐王朝的忠臣裴炎,在众目睽睽之下被斩首。他临终前没有说一句话,但那坚定的眼神中似乎传达着对李唐的忠诚和对武则天篡权的不甘。

裴炎的悲剧不仅是个人的失落,更是整个时代的缩影。在权力斗争的漩涡中,他为自己的信念付出了生命的代价,而这一切,也成了历史长河中永远无法抹去的印记。