泰山,这座屹立于中国大地的巍峨山岳,历来被视为五岳之首,吸引了无数文人雅士和帝王将相的足迹。它不仅是自然的奇观,也是历史与文化的象征。自古以来,泰山一直承载着神圣与庄严,它的每一座山峰、每一块岩石、甚至每一处摩崖石刻,都仿佛在诉说着古老的传奇与智慧。尤其在这些石刻中,有一处令人颇感神秘的“虫二”二字刻石,至今依然没有得到彻底的解答。

这两个字虽形态简单,却深深吸引了一位日本学者的关注。他花费了整整十年的时间,却始终无法解开这两个字背后隐藏的谜团。或许正是这简单的字形和无解的谜题,才使得它在众多摩崖石刻中显得如此独特和神秘。而令人惊讶的是,正是中国学者郭沫若,在偶然间解开了这个谜团。

那么,为什么这两个字能让学者困惑如此之久?又是郭沫若如何从中找到了其中的秘密呢?

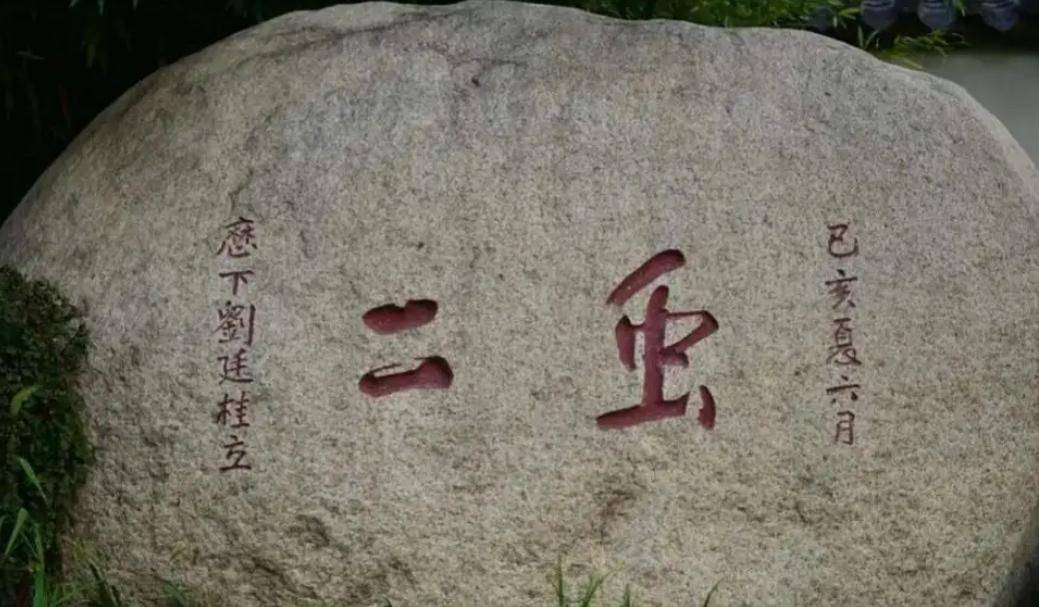

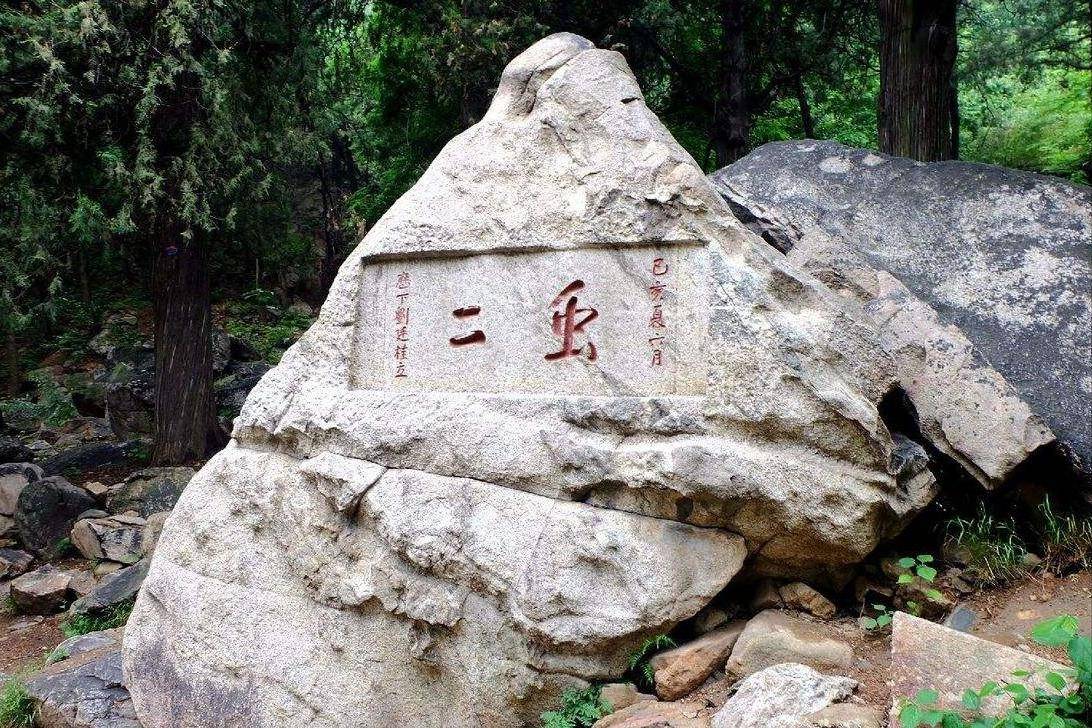

泰山上的“虫二”石刻

日本学者第一次踏上泰山的那天清晨,薄雾笼罩着山间,山风轻拂,带着一种古老的气息从四面八方迎面而来。每一步走在蜿蜒的石阶上,都仿佛走进了一段尘封的历史。泰山不仅仅是一个自然景观,它更像是一座时光的宝库,石刻如同一页页打开的历史篇章,向世人展示着古代文化的厚重与神秘。

当他走到一条幽静的小路旁,目光忽然被一块石碑吸引,这块石碑上刻着“虫二”二字。那两个字,虽小巧简洁,却在这座千年古山中显得格外醒目。学者站在石碑前,仔细观察,眉头微微皱起,心中充满了疑问:这两个字到底意味着什么?

他尝试通过已知的汉字知识去解读,试图找到些许线索,但无论如何推测,始终无法解开其中的奥秘。他翻阅自己带来的笔记本,查阅资料,但始终没有收获。时间在一分一秒地流逝,周围山间的风继续吹拂着古老的石刻,仿佛在悄悄诉说着尘封的秘密。可学者依然在谜团中徘徊,无从下手。

直到日落时分,他依旧没有得到任何启示,心中充满了焦虑与沮丧。回到日本后,学者始终未能将这道谜题抛之脑后。他查阅了大量关于泰山的文献,联系了无数汉字研究的专家,但每一次的讨论,依然无法得到解答。十年的时间,他几乎为这个谜题耗尽了所有精力。

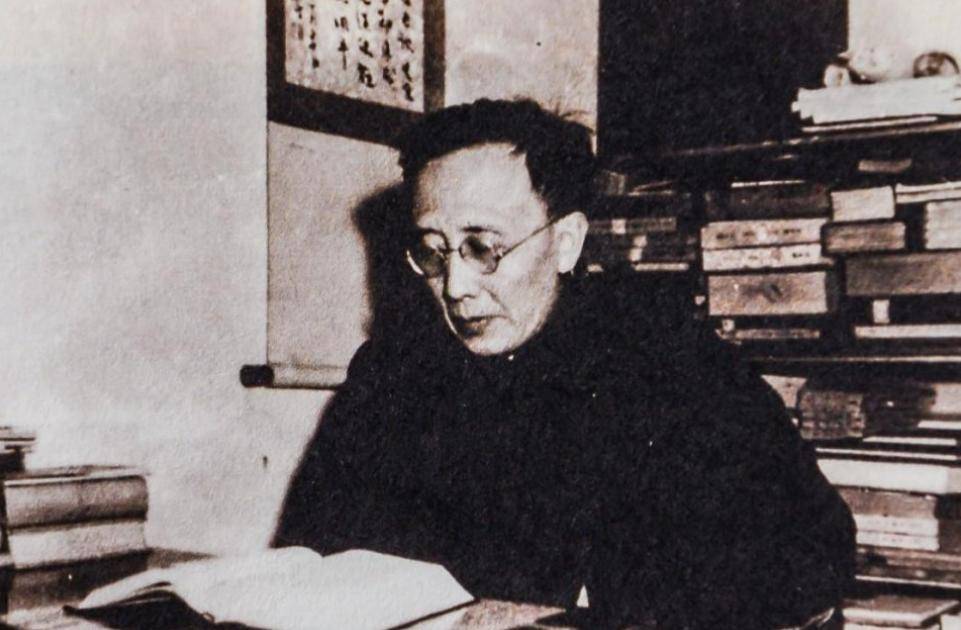

就在他快要放弃时,一位朋友建议他去求教郭沫若——这位在中国历史和古文字学方面有着极高造诣的学者。抱着最后的希望,学者决定亲自前往中国,向郭沫若请教这个难解的谜题。

“虫二”即“风月无边”

当学者提出“虫二”这一问题时,郭沫若也表现出一丝疑惑。但经过短暂的沉思,他很快就给出了一个令人震惊的答案。他提出,“虫二”并不是简单的两个字,而是一种古代文字游戏,象征着“风月”二字。

郭沫若解释道,在古代汉字中,字形和结构往往充满了巧妙的变化。例如,风的繁体字“風”与“虫”在形态上有着某种相似,而月的“月”与“二”也有着相似的结构。当将这些字形的外框去掉时,便形成了“虫二”这两个字。通过这种字形变化,可以得出“风月无边”的意思。

这一简单却深刻的解释,让学者大为震惊。原来,“虫二”背后隐藏的,并不仅仅是两个字的字面意义,而是古代文人用来表达自然美景的诗意。郭沫若进一步阐述,泰山作为中国文化的圣地,其周围的自然景色,早已成为古代文人诗词的常见意象。而“风月无边”正是他们用来表达对大自然的赞美与追思的方式。

学者听后,恍若大梦初醒。他终于明白,这两个字并非是文字上的难解谜题,而是通过字形和语境,隐喻着“风月”的意象。它代表的是无尽的自然景色与美丽,是对天地万物和谐的向往。

文化的深远魅力

泰山的石刻,不仅仅是历史的记录,它们蕴含着深厚的文化寓意。在中国文化中,泰山长期以来象征着“天地人和”的理念,历代帝王登临泰山封禅,祈求国家的安定与兴旺。而文人们则通过对泰山景色的描述,表达他们对自然界和宇宙奥秘的思考。

郭沫若的解答,让学者不只是破解了一个字谜,更让他对中华文化有了更深刻的理解。在中国古代,文字往往蕴含着深刻的文化象征,通过简洁的符号,表达出深远的意境。这种文化表达方式,承载着千百年来的智慧和情感,成为了中华文化的瑰宝。

从学者十年未解的困惑,到郭沫若轻松破解谜题的瞬间,这一切不仅是对学术问题的回答,更是对中华文化深厚底蕴的再次诠释。它让我们意识到,文化的传承不仅仅是文字的延续,更是智慧与情感的积淀。

这段历史提醒我们,在当今社会,文化的传承不应仅仅停留在字面层面,而是要深入挖掘其中的象征意义和文化内涵。通过理解和传承,我们才能让这些智慧跨越时空,继续影响下一代。