北宋覆灭、南宋建立之际,北方陷入了金朝统治下的连绵战乱。为躲避战火,众多百姓纷纷向南方迁徙。这其中既有普通百姓和农民起义军,也包括放弃金人扶植的伪齐政权的官兵。

据史料记载,十二世纪三四十年代,约有上百万北方居民被迫离开家园,踏上了艰难的南迁之路,形成了中国历史上规模空前的移民潮。

这些南迁的民众(剧照)

他们抵达江南后,南宋政府努力安置这批新来者,同时从中挑选年轻有力的男子,补充抗金军队。根据实际情况,还专门组建了独立的武装力量,称为“北军”,以增强抗金实力。

为了区别这些来自北方“沦陷区”的移民与土生土长的南方居民,南宋朝廷特地给予他们“归正人”的称号。

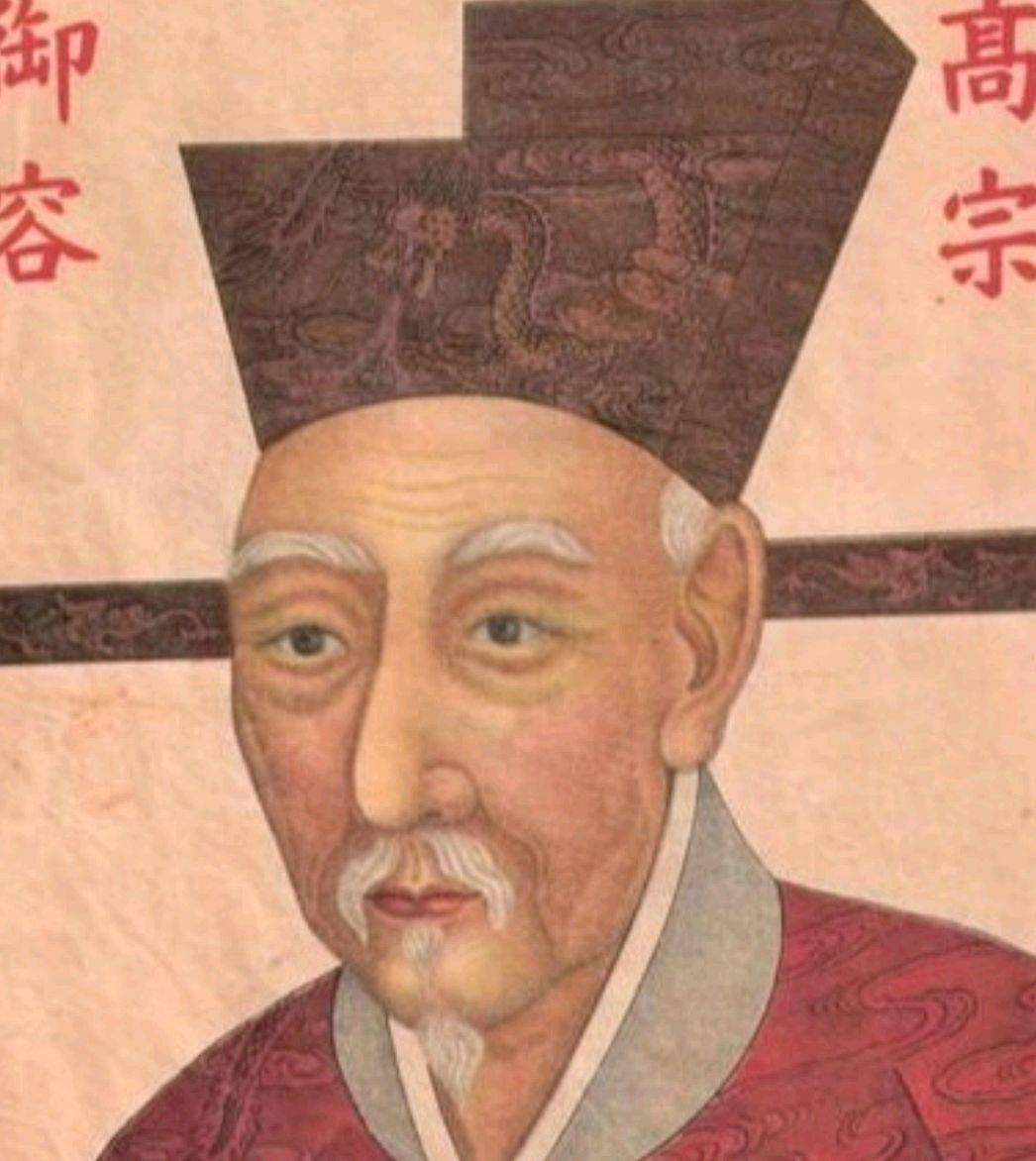

“归正人”这一称谓,最初由宋孝宗时期的右丞相、浙江宁波籍大臣史浩提出。他的用意是指出这些移民曾长期受“外族”统治,迁至江南后才归顺正统南宋政权。言外之意带有一定的轻视色彩。

史浩(画像)

南宋建国初期,朝廷兵力不足,归正人得到了政府的重点关注,在抗击金军的战斗中发挥了不可替代的作用。

凭借大批归正人的加入,南宋军队在西至川陕、东抵两淮的广袤战线上多次发动成功战役,一度夺回了部分战略重地。

在众多南迁归正人中,不乏原为北方军队统领的将领,他们归顺南宋后继续率部抗敌,如叛金归宋的萧琦等。

我们熟悉的抗金名将岳飞所统领的“岳家军”,其猛将如牛皋、董先等也多是归正人。

牛皋(塑像)

此外,著名的抗金豪放派词人辛弃疾,同样出身于归正人之列。

由此可见,归正人在南宋军事防御中占据了重要一环。

这些日日夜夜心系故土的归正人,奋力抗敌,是怀揣着早日击败金人、收复北方家园的期望。这既是人之常情,也是南宋政府应当抓住的重要战略机遇。

然而,未经历战乱的南方居民则心态截然不同。他们倾向于保持现状,不愿北伐金国,反对战争带来的经济消耗,更偏向于通过和谈解决纷争。

随着南宋政权逐渐稳固,宋金之间的和谈也相继展开。软弱的宋高宗赵构为了避免激怒金朝,不给对方南侵的借口,开始遣返归正人,禁止地方政府和军队继续招募归正人。

但南宋与金的和谈屡屡受阻。每逢金人制造事端发动攻击,宋高宗便下令各军队不惜重金招募归正人投入战斗。

宋高宗赵构(画像)

如此反复,使归正人常处于尴尬境地,渐渐对南宋政府产生不满情绪。随着矛盾积累,南宋在“沦陷区”人民心中的威信逐步下降。

与此同时,南方本地人本就对归正人存有偏见,视他们为“祸乱”根源。南宋大儒、江西人朱熹曾言:“古今祸乱,必有病根……今之病在归正人……”

基于此种认知,在对外关系相对平稳时期,南宋朝廷主要由南方人掌权,决定拆散由归正人组成的“北军”,将其分散编入南军,以便严密控制。

朝廷还规定,归正官员的任职原则上只能作为附属职位,挂名闲官,实权掌握在南方人手中。

这样一来,归正人与南方本地人的矛盾愈演愈烈,部队的整体战斗力也因此受到严重削弱。

1234年,蒙古政权击败金朝后,直接与南宋形成对峙。随后,蒙古军队攻灭了西南的吐蕃与大理政权,形成对南宋的三面包围之势。

蒙古与南宋对峙形势示意图

1268年,蒙古统治者忽必烈正式展开灭宋战争。

此时,又有新的归正人来到南宋,包括曾任金朝将领的刘整、姜才、张世杰等。

初期,他们竭力协助南宋抗击蒙古军队。姜才率部在淮西奋战,誓死不降。河南邓县人刘整勇猛善战,被誉为“赛存孝”(即唐末名将李存孝)。归顺南宋后,多次立下战功,信阳战役中成功“渡堑登城,俘获守军”。

可惜的是,刘整等功臣后被南宋权臣贾似道残酷清洗。

刘整为避祸,不愿成为牺牲品,最终叛逃蒙古,成为蒙元进攻南宋的先锋,积极献策南侵。

刘整(剧照)

当时刘整不仅把守长江上游战略重镇泸州,更对南宋江防布署了如指掌。

蒙元军队借助刘整的谋划,先攻下襄阳,继而组建水军,横扫南宋防线。江南门户被打开,南宋陷入灾难深渊。

综上可见,南宋朝廷对归正人只是利用而非真正重用,南方人对归正人的排斥与轻视,加剧了双方矛盾,削弱了南宋军力,加速了南宋的灭亡。