在我们课本中,关于“完璧归赵”的故事大家早已耳熟能详。赵国的蔺相如凭借出色的智慧与胆略,一举成为赵王的重臣。他巧妙应对强秦,与秦王展开了激烈的博弈,最终成功将和氏璧安全归还赵国,每当我们学习到这一段时,总是为蔺相如的机智和勇气感到敬佩,也为赵国的好运而松一口气。然而,课本中的这一段并未提及事情的完整后果,虽然表面上看来这是一次辉煌的胜利,但对于赵国而言,这场斗智斗勇的较量却付出了无法想象的代价。而这一代价,最终让赵国几乎陷入了无法挽回的困境。

那么,蔺相如在完璧归赵后的真实经历又如何呢?历史课本上并未详细讲解其中的后续,为什么老师们通常不会提及呢?

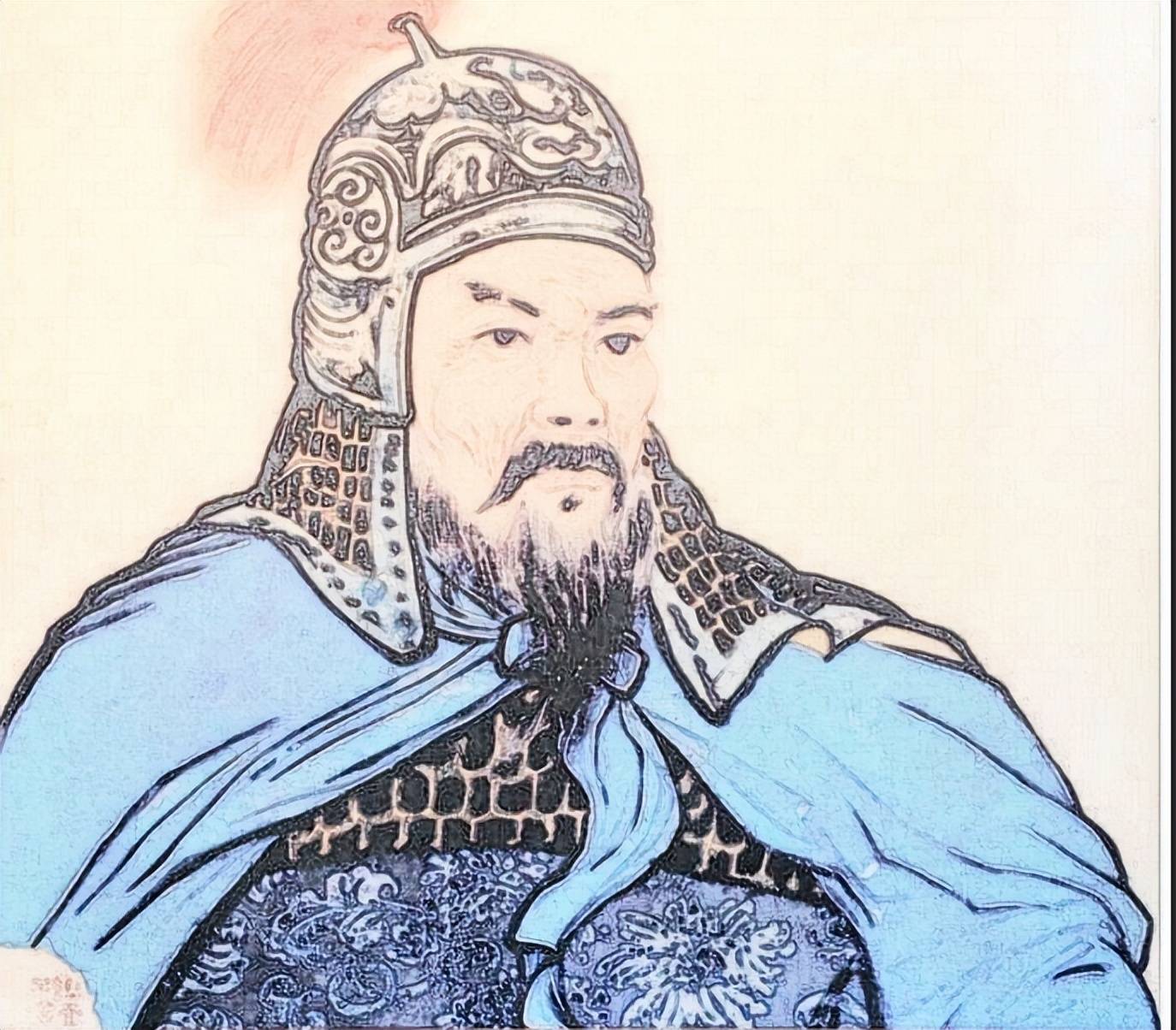

蔺相如:从宦官门人到名将

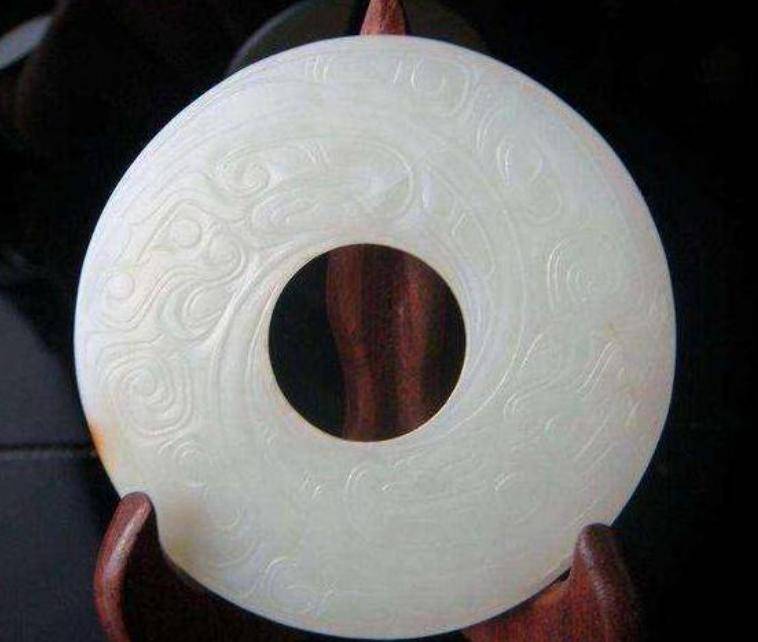

蔺相如,作为中国历史上著名的外交家,他最为人知的成就便是“完璧归赵”。但在成为赵国名臣之前,蔺相如曾是宦官缪贤的门生。他的崭露头角,始于赵王手中那块稀世珍宝——和氏璧的到来。和氏璧原是楚国的国宝,后因楚国与其他国家的外交需求,这块璧玉最终流落至赵国。

当时,秦国为了得到这块和氏璧,提出以15座城池交换。面对秦国强大的军事实力,赵国陷入了两难境地:如果答应,赵国可能无法保住和氏璧,同时丧失了领土;而如果拒绝,可能会引发更严重的后果。在这样的局势下,蔺相如出使秦国,凭借超凡的智慧和胆略,成功通过巧妙的周旋,将和氏璧安全送回赵国,而秦国则因未能如愿得到璧玉,遭遇了巨大的尴尬。

“完璧归赵”一举让蔺相如名声大噪,他被赵王任命为上大夫,深得赵王信任。然而,这一事件也让赵国和秦国之间的矛盾急剧升温,赵国与秦国之间的斗争由此进入了一个新的阶段。

赵国的困境与蔺相如的机智

秦昭襄王通过交换和氏璧的举动,显然在试探赵国的国力。秦国迅速占领赵国的几座城池后,决定与赵国进行谈判,提出合作问题。秦昭襄王邀请赵王赴宴,共商楚国问题。然而,赵国并不轻松,赵王本打算拒绝这次会晤,因担心这一合作会使赵国沦为秦国的附庸。蔺相如劝说赵王参加宴会,以免被世人看作胆怯。赵王最终同意赴宴,但秦昭襄王并未如表面上看起来那样友好。席间,秦王突然要求赵王弹奏瑟,赵王虽感尴尬,还是应命弹奏,结果却被秦国的记录官讽刺性地记载下来,成为赵国的极大侮辱。

面对这一侮辱,蔺相如果断站出来,他提出:“听说秦王擅长秦地的音乐,不如请您为我们击缶一曲,我们互相娱乐。”当秦昭襄王拒绝时,蔺相如仍然坚持,甚至不顾一切地走向秦王,眼中燃烧着怒火,直言“我距离你不过五步,想要见血也不是难事。”周围的人被蔺相如的气势所震慑,不敢上前干预。最终,秦王无奈击缶,蔺相如随后要求赵国的记录官将这一情形记载在案,宣扬秦王为赵王击缶。

这一场外交博弈展现了蔺相如的机智与果断,但也加剧了两国间的紧张局势。蔺相如的聪明才智和果断行动,给后人留下了深刻印象。但事实上,赵国的战略决策也因此变得更加微妙。秦国的愤怒并未就此平息,反而逐步升高。

完璧归赵的代价:赵国的衰退

“完璧归赵”本应是一个美谈,但它为赵国带来的后果却远非我们所能想象。秦国不仅因和氏璧的丧失而心生愤怒,还开始加紧对赵国的打压。公元前282年,秦国突然出兵攻占赵国的两座城池,接着在翌年再度发动进攻,占领了石城。秦国的野心逐渐暴露,而赵国在面临连番打击时,根本无法进行有效的反击。

更为严重的是,在公元前280年,秦国名将白起出兵攻打赵国,这场战役让赵国元气大伤。赵国在战斗中损失惨重,两万多人被斩首,赵国的代郡被秦军占领,赵国在接下来的战争中更是无力反抗。白起更是以残忍的方式屠杀赵国俘虏,四十万赵军全数被活埋。这一战不仅是赵国的失败,更是赵国历史上的一次沉重打击,长平之战之后,赵国再也无力与秦国对抗。

赵国的覆灭:历史的教训

赵国的衰败并非单一事件的结果,背后有许多原因。换将的决策、听信谗言、以及在长平之战中的失败,都使赵国在面对秦国时变得越来越弱。最终,赵国失去了曾经的霸主地位,无法再与秦国匹敌。事实上,秦国的最终目标并非只是和氏璧,而是吞并赵国。而赵国虽有诸如蔺相如、廉颇等名将,然而却未能合理利用这些优势,导致自己逐步走向衰退。

历史的残酷性往往被人们忽视。课本中提到的“完璧归赵”虽然是一段光辉的历史,但它所隐藏的后续,却充满了赵国的痛苦与牺牲。也许正因如此,老师们未曾详细提及这一段历史的真实面貌。因为,赵国的覆灭不仅仅是一个国家的失败,更是一次深刻的历史警示。而蔺相如,或许从未预料到这一切。