贾元春年幼时便进入宫中,担任了女吏,随后升任凤藻宫尚书,并被封为贤德妃。她的“省亲”场面是《红楼梦》后四十回中的高潮之一,极其热闹。那么,作为一位权贵之人,贾元春究竟是怎样离世的呢?她是因病去世,还是因为卷入宫廷的政治斗争而死于非命?

在《红楼梦》续书中,贾元春是因为体重增加,加之寒气侵袭,最终病重死去。这一版本中,她的死因显得十分普通,仅仅是因为体质虚弱。然而,这种死法似乎与她的判词和图画所展现的含义相去甚远,难以解释她死因的复杂性。

事实上,贾元春自幼便被选入宫中,显然是通过皇帝的选秀选拔制度进入的宫廷。贾家世代为官,帝王下令,凡是宰相和名门望族的女儿都可以报名参加选秀。薛宝钗来到贾府的部分原因,也是为了参与选秀而提前准备的。

在清代,参与选秀的女子年龄通常在十三至十八岁之间,而贾元春与贾宝玉相差并不大,年纪最多不过十三岁。根据《红楼梦》中的描述,元春省亲时,贾宝玉也不过十五岁,元春当时年约三十。如此年轻的她,不曾怀孕,身体也未曾因生产发生显著变化,因此,单纯因肥胖而死于多痰之症显然不太可能。

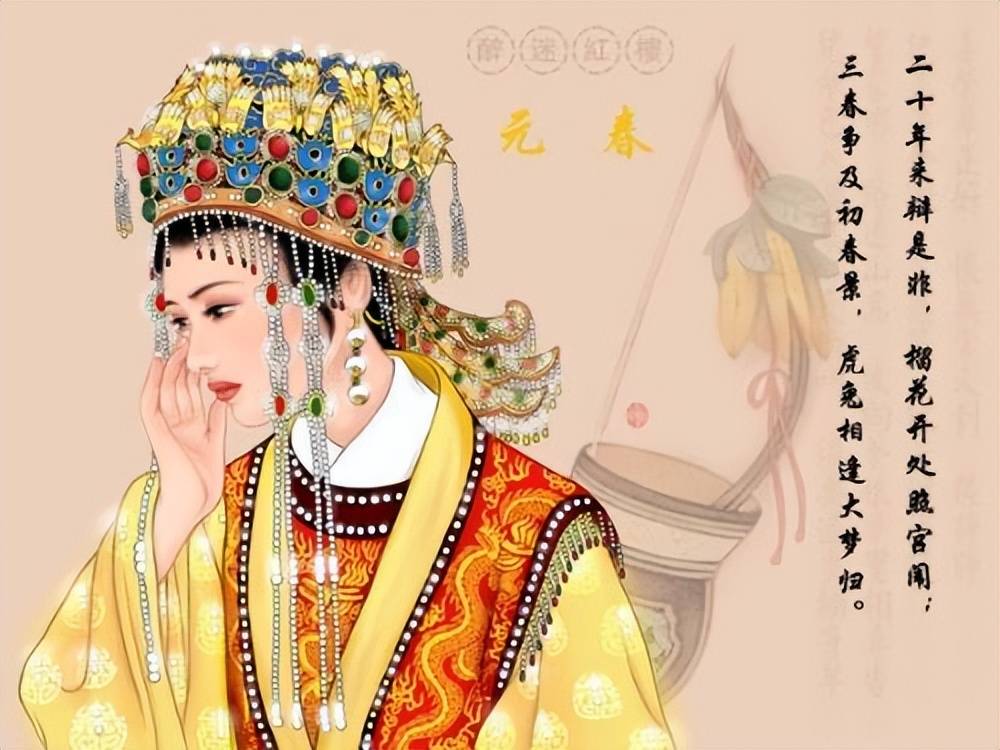

贾元春的判词中提到“虎兕相逢大梦归”,这一句暗示她死因可能与宫廷内部的势力斗争有关。“榴花开处照宫闱”则揭示了贾元春的命运与宫廷的政治斗争紧密相连。这些描写提示她死于复杂的宫廷纷争,而非单纯的身体不适。

贾元春的生命轨迹与贾府的兴衰息息相关。她的登顶并非偶然,正是她的地位和影响力为贾家带来了空前的荣光。但她的死,也注定了贾府的陨落。若贾元春仅因病去世,这一事件显得太过平淡,无法解释贾府为何会在短时间内崩塌。唯有贾元春因卷入宫廷斗争而被牺牲,才使得贾府迅速衰败。

贾元春的判词写道:“二十年来辨是非,榴花开处照宫闱。三春争及初春景,虎兔相逢大梦归。”判词中提到的“辨是非”和“宫闱”都表明了贾元春在宫廷的斗争中左右为难,她最终由于选择错误的阵营而身亡。判词中的“虎兔相逢”也暗示了她在这场权力斗争中注定是失败的一方。

贾元春的图画中有一张弓,弓上挂着香橼,这或许并非仅仅是装饰。在古代,弓与宫庭(“弓”和“宫”谐音)有着隐喻关系,而“香橼”和“元”也有某种音韵上的联系,这可能意味着她的死因与“弓”密切相关,极有可能是被弓弦勒死。若将这种象征与杨贵妃的死相对比,杨贵妃在历史上就是在安史之乱中被缢死,而贾元春的死法可能与此类似,甚至有可能就是用弓弦将她勒死。

《红楼梦》中的歌曲《恨无常》里有一句歌词:“荡悠悠,芳魂消耗。望家乡,路远山高。故向爹娘相寻告。”这暗示贾元春死于一个距离她家乡极远的地方,而且是在极为突如其来的情况下离世,这与单纯的疾病去世明显不符。

贾元春的家乡是京都,而她最终死于远离京都的地方,这也意味着她不可能在京都死去。她的死亡地点无疑是遥远且孤立的,这一地点的描述可能意味着她死于某个偏远、无人知晓的地方,远离亲人和熟悉的环境。

在元春省亲时,她点了一出《乞巧》戏剧。批注中提到,《长生殿》中的伏元妃死法与之有某种联系。《长生殿》讲述的是唐明皇与杨贵妃的悲剧爱情故事,而杨贵妃也因宫廷政治斗争而在马嵬坡遭遇叛乱,被缢死。这种死法与贾元春的死法在某些层面上有惊人的相似之处,尤其是在“榴花”这一象征和“缢死”的方式上,二者或许在某种程度上是互相映射的。

贾元春不仅是被动卷入了宫廷的政治斗争,而且也对这种生活感到厌倦。她一度羡慕农家的清闲生活,表现出她对宫廷尔虞我诈、复杂局势的反感。尽管她并非主动参与,但由于她身处其中,最终无法逃脱两股政治势力之间的权力角逐。

贾元春的死是极其悲惨的。正如《恨无常》所描述的,“眼睁睁,把万事全抛;荡悠悠,把芳魂消耗。”这一歌词传达出她死时的痛苦与无助。她眼睁睁地看着自己被杀害,并且死亡并非瞬间发生,而是经过漫长的折磨,逐渐失去生命。

总的来说,贾元春的死是一场极其痛苦且残忍的过程。她被带到远离家乡的地方,在无助的情况下,被迫看着自己在痛苦中死去。她的死亡不仅是身体的终结,更是她所代表的贾家辉煌的落幕。