穹顶上,天空的颜色纯净无比,仿佛是远古时代的浩瀚星空,缥缈的青烟在其中缓缓升腾,和那如水的月光交织成一幅宁静的画面。月光清冷、悠远,仿佛是百岁老者在悄然低吟,思索着世间的种种。这深邃的天空中,散发着一种神秘感,令人不禁想要窥探其中的奥秘。就在这片宁静的夜色下,唐太宗李世民陷入了深深的沉思:“究竟谁,能担得起这江山?”

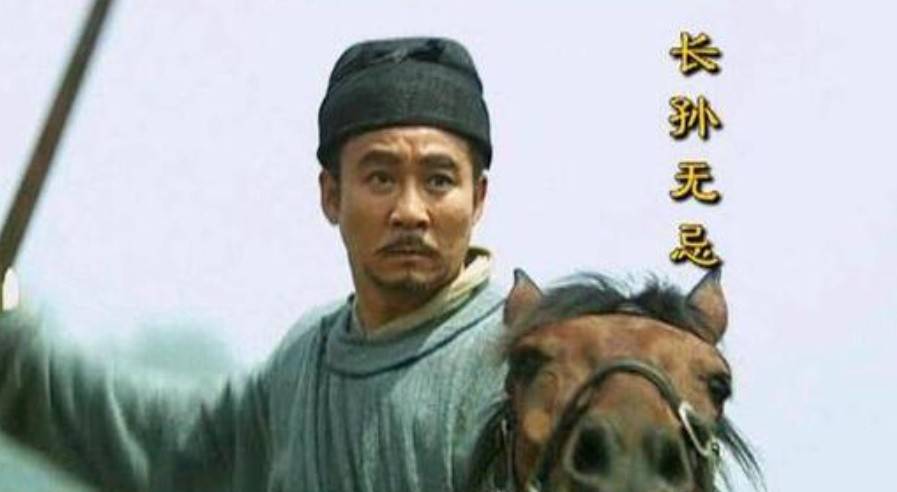

正当他迷茫时,耳边突然响起一个熟悉的声音:“李治……”说话的正是他身边的亲信——长孙无忌。

此时,李世民不禁心中一动,心里暗自思索,李治究竟为何能让长孙无忌如此支持他?这个看似平凡的年轻人,难道真能超越他那个聪慧机敏、年富力强的哥哥李泰?让我们从《贞观长歌》这部历史剧中的情节出发,重新回到了那个曾经光辉灿烂的大唐盛世。在剧中,李世民与一众唐朝栋梁人物,如魏征、房玄龄、长孙无忌等,再度出现在了观众的眼前。

而其中,最令人着迷的无疑是长孙无忌。一个不仅是唐朝开国元勋,更因为一生的传奇经历,以及那次令人无法捉摸的选择而引人注目。

长孙无忌的家庭背景并不显赫,父亲去世得早,少年时便与妹妹相依为命。他们的童年并不孤单,因为他们在舅父高士廉家中得到了很好的抚养和教育。高士廉眼光独到,早就看出李世民不凡的潜力,预见到他日必有一番大作为。所以他便将长孙无忌的妹妹许配给李世民,成为了李世民登基之路上的一段隐秘的推动力。果不其然,李世民最终成为了大唐的天子。

李世民即位后,进行了一系列大胆的改革,使得唐朝迎来了空前的盛世,而长孙无忌则始终在背后默默付出,助力了李世民的事业。早年,他们便是志同道合的好友,风雨同舟、义气深厚,即便是在动荡的年代,这份深厚的情谊从未改变,成为了李世民信任长孙无忌的重要原因。

从李渊起义开始,长孙无忌便始终随李世民征战四方,尽管并未因此获得显赫的功劳,但他的坚守与忠诚为他积累了足够的声誉与影响力。后来,在李世民与李建成、李元吉的激烈斗争中,长孙无忌充分发挥了自己的政治智慧,为李世民争取了最高的权力,也因此得到了李世民的高度信任与重用。

在李世民的治理下,长孙无忌成为了朝堂之上举足轻重的人物。尽管有人质疑长孙无忌作为外戚权势过大,但李世民并未因此感到不妥。他信任长孙无忌,不是因为他是皇后的兄弟,而是因为他确实有着卓越的才能,能够在复杂的宫廷中游刃有余。正是由于这些过人的才能,长孙无忌才能平步青云,在朝堂中占据着至高无上的地位,甚至能在太宗选立太子时提出自己的意见。

随着贞观年间太宗身体逐渐衰弱,他更加依赖长孙无忌。此时,李世民面临着一个棘手的问题——太子人选。最初,李承乾作为太子并没有问题,早年的表现也可圈可点。然而,到了贞观后期,李承乾的种种问题逐渐暴露,他的性格和能力无法支撑起帝王之位的重担。相比之下,魏王李泰似乎更得李世民的宠爱。每次李世民出巡,总会让李泰随行,而将太子李承乾留在京中,这无疑暴露了李世民对李泰的偏爱。

但就在李泰似乎稳操胜券之际,李治这个一直默默无闻的弟弟却突然进入了公众的视野。李治,这个看似无甚出众的年轻人,凭什么能与李泰竞争皇位?答案显而易见——他背后有一个强大的支持者——长孙无忌。正是长孙无忌的坚持,使得李治在这场权力斗争中突然崭露头角,成为了一个黑马。

长孙无忌的反对让所有人震惊。多年来,尽管他身居高位,却鲜少干预朝政,然而在这场关于太子之位的争夺中,他毫不犹豫地站到了李治一方。长孙无忌的这一举动,不仅仅是出于对李治个人能力的支持,更因为李泰背后隐藏的深厚权谋。李泰的政治手腕和对兄弟的冷漠,早已让长孙无忌产生了警觉。李泰一旦登基,必定会清除潜在的威胁,而李治作为年幼的弟弟,反而能为他提供更好的政治平衡。

再看褚遂良,他言辞更为直接,毫不掩饰地表示李泰如此胆大妄为,正是因为太宗对他过于宠爱。更让人担忧的是,李泰曾公开表态,若日后成为皇帝,他会让李治继承帝位,这一言论在褚遂良看来,藏着极大的危机:如果李泰能够说出这样的谎言,那么他背后的野心和阴谋也不言而喻。

最终,经过长孙无忌与褚遂良的深思熟虑,李世民意识到:李泰若登上皇位,必定会导致兄弟相残,历史的悲剧将重演,这正是他最不愿看到的局面。深感忧虑的李世民,最终在长孙无忌的建议下,抛弃了李泰,选择了李治作为自己的继承人。

此时,年仅十六岁的李治,凭借长孙无忌的支持,成功登上了太子之位,并最终成为了大唐的新天子。长孙无忌通过李治登上了权力的巅峰。然而,令人遗憾的是,他未能守住自己的辉煌,最终在权力的巅峰时跌入深渊,名声一落千丈。

这场储君之争,深刻揭示了长孙无忌的政治智慧与野心。在李泰和李治之间,他毫不犹豫地选择了那个更容易控制的李治。正是这一决策,让长孙无忌得以借助李治的登基,实现了自己的权力梦想。