《红楼梦》开篇,说道:“因空见色,由色生情,传情入色,自色悟空”,将“情”与“空”置于佛教“缘起性空”的哲学框架中。脂批的批注:“四句偈文总括全书大旨”。这里的“色”,指物质世界,“空”指本质虚无,而“情”则是连接二者的纽带。

《红楼梦》“大旨谈情”,但此“情”非世俗情欲,而是“情不情”,既包含对生命的深情,又超越世俗执念。宝玉对落花的悲悯、对丫鬟的体贴,都属于“情不情”的体现,脂批称宝玉为“天下古今第一淫人”,其实指的是他“意淫”的境界。

“空”,常与“幻”并提。第五回脂批提到,此回将宝玉、袭人、钗、颦、云等行止大概一描,已启后大观园中文字也,暗示繁华终归虚幻。“空”并非否定存在,而是对执念的破除。第二十二回,宝玉悟禅,可见宝玉悟禅亦有情”,说明“空”需通过“情”的历练方能参透。

书中的“情”与“空”,有着怎么的联系呢? 黛玉葬花时,吟诵“侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁”,可谓“哭成此书”。这段情节,既是黛玉“情”的极致表达,又暗含“诸行无常”的佛理。

黛玉的眼泪,是对情的执着,而“还泪”的神话,则将其升华为超越生死的因果轮回。黛玉为什么会生病?或许是因为,人世间的香火,不能长久养育这株世外的仙草。

质本洁来还洁去,是黛玉的追求,是她的底线,她的心声。同时也暗示,黛玉悲剧的本质,是因为她的“情”,不可能在世俗中持久存在。换句话说,她的情”,为世俗所不容。

秦可卿葬礼的僭越,元春省亲的奢靡,无不隐喻,贾府衰败,是迟早的事。脂批所言“热日无多”,可谓一针见血。第十三回,脂批说,“树倒猢狲散”,更是直接点明贾府的命运。

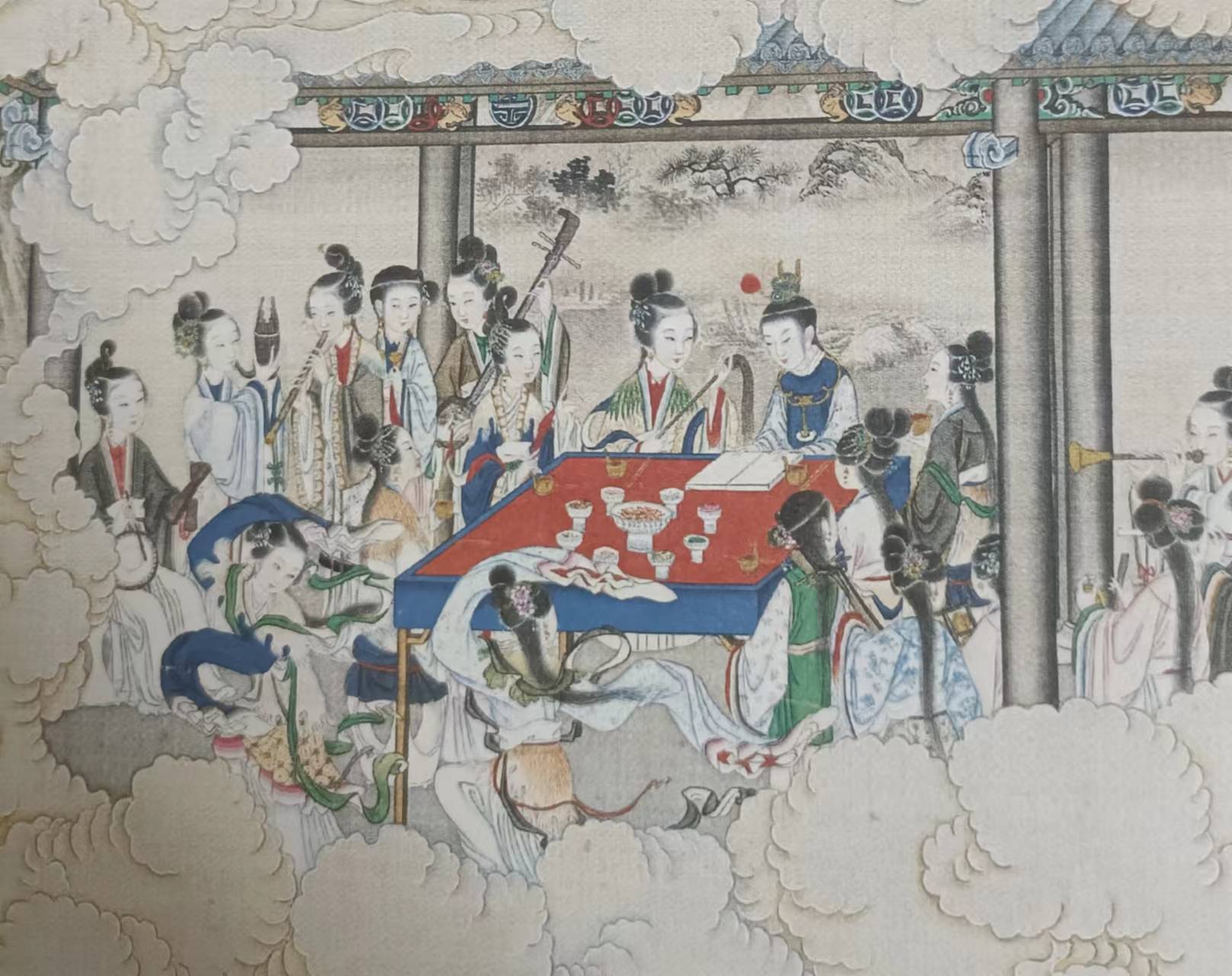

而贾府从“烈火烹油”,到“白茫茫大地真干净”的过程,正是“色空”转化的具象化。第七十五回,中秋夜宴,脂批的评语:“偏于极热闹处写悲音”,更是展现了贾府繁华背后的虚空本质。

第五回,宝玉梦游太虚幻境,脂批强调,“假作真时真亦假”的对联,可以作为全书的总纲。警幻仙子以“情欲声色”点化宝玉,实为“以情悟道”的修行路径。

“宝玉之心,凡女子前,不论贵贱,皆亲密之至,岂于宝钗前反生远心哉”?可见,宝玉的“情”,具有超越性别与阶级的普世性。

书中的“空”与“情”,紧密相连。宝玉出家,有双重含义。“甄宝玉送玉”,暗示真假宝玉的合一。宝玉最终“悬崖撒手”,表面来看,是他遁入空门,实则是完成了“情僧”的蜕变。

第八回,脂批称通灵宝玉“除邪祟、疗冤疾、知祸福”,暗示其象征的“情”,已升华为济世悲悯。这与空空道人改名“情僧”形成呼应,印证了“空不离情”的终极境界。

大观园众女子的命运,脂批以“千红一窟(哭)”,“万艳同杯(悲)”来概括。湘云醉卧芍药裀,香菱苦吟诗等场景,却是“愈悲愈美”。

曹雪芹通过审美化处理,将个体的悲剧,转化为对生命本质的审视。第七十八回,宝玉撰写《芙蓉女儿诔》,脂批指出,“虽诔晴雯,实诔黛玉”,也从侧面说明,所谓“情”,在毁灭中获得永恒。

宝钗的冷香丸与热毒,都有着深刻的含义。宝钗的“冷香丸”,需用四季白花、雨露霜雪调制,脂批称其“外冷内热”,与黛玉的“先天不足之症”形成鲜明的对比。

宝钗和黛玉,可谓“以理制情”与“以情抗礼”的代言人,但她们两个人,最终都归于“空”。脂批在第二十二回点明:“薛、林作甄玉、贾玉看书”,暗示宝钗和黛玉,实为宝玉精神的两极。

“以情证空”,才是正确的修行路径 吗?脂批多次强调,宝玉的“痴”,具有佛性。第二十一回,宝玉读《庄子》,试图斩断情丝,脂批却称其“愈斩愈缠”。

看来,强行求“空”,反而更容易陷入执着。怎样才能真正解脱呢?第五回,警幻仙子给出了答案,只有经历情劫,才能自然觉悟。

为什么说,“空而不空”才是终极境界?甄士隐“禀性恬淡,不以功名为念”,类似“羲皇上人”,这种境界,并非消极避世,而是“以出世之心入世”。宝玉最终成为情僧,恰是对“情”与“空”的超越性融合。

书中。风月宝鉴的正反两面,脂批解读为“表里皆有喻”。它的正面,写“情”的绚烂;它的背面,写“空”的凛冽。但“情”与“空”,二者实为一体。

秦可卿房中“海棠春睡图”与“武则天的宝镜”并置,脂批称其为“艳极淫极,却以‘意淫’二字洗尽”,正是情空辩证的典型例证。

由此可见,《红楼梦》绝非简单的“谈情”或“谈空”,而是“情—空—情”交织在一起。

宝玉抓周,抓取脂粉,是他的宿命。他最后“悬崖撒手”出家,也是宿命。贾府从繁华到“食尽鸟投林”的幻灭,一直在“情”的炽烈与“空”的冷寂间左右摇摆。

一部《红楼梦》,字字看来皆是血。